老陈,60岁,退休后最爱的事就是清晨在公园遛弯,边走边跟老伙计们吹牛。可最近一个月,他发现走路越来越不对劲:没走几步,腿就酸痛得像灌了铅,休息一会儿又能走,可再走几步又痛。有时候,他还觉得脚底发麻,像踩在棉花上,偶尔还喘不上气,胸口闷得慌。起初,老陈没当回事,心想:“年纪大了,腿脚不灵便,正常!”可那天在公园,他走着走着突然腿软,差点摔倒,吓得老伴赶紧扶他回家。

老伴急了:“老陈,你这走路咋跟踩高跷似的?不行,明天去医院查查!”老陈嘴硬:“不就是走路累了?歇两天就行!”可老伴不依,硬拖着他去了市三甲医院,挂了心血管科主任李医生的号。一进诊室,老陈还没开口,老伴就抢先说:“李医生,他走路腿痛、脚麻,还喘不上气,您快看看,是不是血管堵了?”

李医生微笑着安抚:“别急,咱们一步步查清楚。老陈,走路这些毛病,可能是血管在‘报警’。来,详细说说你的症状。”

诊疗过程:从症状到确诊李医生请老陈坐下,仔细询问症状。老陈挠挠头:“就是走几百米,腿肚子就疼得走不动,歇一会儿就好。脚底有时候麻麻的,最近还老喘气,胸口闷。是不是老了,血不流通了?”

李医生皱眉,拿出一张血管健康检查表:“老陈,你的症状很典型,可能跟血管堵塞有关。走路腿痛、休息后缓解,叫‘间歇性跛行’,多见于下肢动脉硬化;脚麻可能是血供不足;喘气和胸闷,可能是心脏供血问题。咱们得赶紧查,血管堵塞可不是小事。”

李医生安排老陈做了几项检查:下肢血管彩超、心电图、冠脉CT和血脂检查。结果显示,老陈的右腿腘动脉有中度狭窄,冠状动脉也有轻度斑块堆积,血脂中的低密度脂蛋白(坏胆固醇)偏高。李医生拿着报告,严肃地说:“老陈,你的下肢动脉硬化已经有点严重了,心脏血管也有早期堵塞。幸好发现得早,不然可能发展成血栓或心梗。”

老陈吓了一跳:“李医生,这么严重?不就是走路不舒服吗?咋还跟心梗扯上了?”

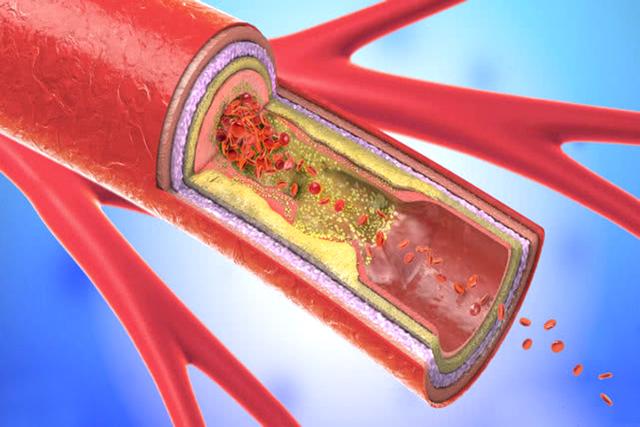

李医生耐心解释:“血管堵塞就像水管生锈,水流不畅。你的腿动脉狭窄,血流到不了肌肉,所以走路就痛;脚麻是因为神经缺血;心脏血管堵了,供血不足,走路就喘。走路是血管健康的‘试金石’,你的症状是身体在求救。”

医患对话:幽默点醒警觉

医患对话:幽默点醒警觉为了让老陈重视病情,李医生拿出一块白板,画了个“血管健康地图”。他指着腿部和心脏的血管,半开玩笑地说:“老陈,你的血管现在像条老化公路,坑坑洼洼,车跑不顺。腿痛、脚麻、喘气,就是‘路况预警’。再不管,公路可要‘塌方’了!”

老陈被逗乐了:“李医生,您这比喻真生动!那我这‘公路’还能修不?”

“当然能修!”李医生递给老陈一份治疗方案,叮嘱道:“第一,药物治疗。给你开阿司匹林防血栓,降脂药把坏胆固醇压下去。第二,生活方式得改。饮食清淡,少吃肥肉、油炸食品,多吃燕麦、深海鱼;每天快走30分钟,但别太快,循序渐进。第三,戒烟限酒,你的烟龄20年,血管可受不了。第四,定期复查,血管堵塞是慢性病,得长期管。”

老陈挠挠头:“我平时爱吃红烧肉,烟也抽得凶,这都得戒?”

李医生点头:“红烧肉偶尔解馋行,但不能天天吃。烟必须戒,不然血管堵得更快。你不想以后连公园都逛不了吧?”他又补充,“你走路腿痛的症状,说明下肢血管问题不轻,我建议你再做个血管介入检查,如果狭窄加重,可能需要放支架。”

老陈有点紧张:“放支架?会不会有风险?”

李医生安慰道:“现在技术很成熟,风险很低。放支架就像给血管装个‘管道’,血流顺了,腿痛、脚麻都会好转。放心,咱们会根据你的情况制定最佳方案。”

后续随访:老陈的健康新生一个月后,老陈再次来到医院复查。他的血脂水平下降了15%,腿痛症状明显减轻,走路能坚持500米不喊累,脚麻也少了。李医生看着报告,满意地说:“老陈,干得不错!看样子你没偷吃红烧肉吧?”

老陈哈哈一笑:“哪敢啊!我现在吃清蒸鱼、煮青菜,烟也戒了,每天跟老伴散步,感觉腿轻快多了。就是有时候还喘,咋回事?”

李医生解释:“你心脏血管还有轻度堵塞,喘气是供血不足的信号。继续吃药、控制饮食,再加点有氧运动,比如慢跑或骑车,慢慢会改善。下个月再做个心电图,看看进展。”

老陈感激地说:“李医生,多亏您!以前觉得走路腿痛是小事,差点酿大祸。现在我得把这经验告诉老伙计们,别不当回事。”

走路异常,血管在“喊救命”老陈的故事告诉我们,走路不仅是锻炼,更是血管健康的“晴雨表”。以下是几点实用建议,帮助大家守护血管健康:

关注走路信号:步态不稳、腿部疼痛、呼吸困难、脚部麻木是血管堵塞的常见表现,切勿忽视。及时就医:出现上述症状,尽快去医院做血管彩超、心电图、冠脉CT等检查,明确堵塞部位和程度。药物与治疗:遵医嘱用抗血栓、降脂药,严重狭窄可能需介入治疗(如支架)。早期干预效果最佳。健康生活方式:低脂低盐饮食,多吃富含纤维的燕麦、蔬菜;戒烟限酒;每天30分钟有氧运动,如快走、慢跑。定期体检:40岁以上或有高血压、高血脂、糖尿病史的人,需每年查血脂、测血压,关注血管健康。

血管堵塞不是小事,走路的异常可能是身体的“求救信号”。老陈及时就医,挽回了健康,也提醒我们:别让“走路不适”变成“生命危机”。从现在开始,关注走路信号,用科学管理守护血管,拥抱健康人生!