引言:

1976年后,未来的中国将何去何从?成为中国共产党急需解决的时代课题。当时的国家领导人华国锋提出:“我们搞四个现代化,要坚持独立自主,自力更生,同时学习外国的先进经验,要学习外国就得出去考察了解......”

1977年3月,中央工作会议召开后,国家纪委拟定了一个为期8年的新技术和成套设备引进项目规划。

值得注意的是,在外交上,华国锋突破了中国与南斯拉夫自1958年以来的僵局。中南两党正式恢复关系,可以说是对外的一次巨大突破,也为后续改革开放的进行,掀起了序幕。

一:中南解冻

1976年之后,面对已经落后的中国,当时的中国领导人,希望快速推动中国的社会经济发展,出国考察,借鉴世界先进经验,就成了当时的一种潮流。

自1977到1979年间,中国领导人及各类代表团出国访问活动迅速增加。70年代末期出国的代表团亲眼看到国际社会的巨大变化,深刻感受到中国与世界之间的现实差距,产生了加快发展的紧迫感。

高层出访活动迅速增加,是从1978年开始的。出访的国家中,一种是先进发达国家如日本希德英国等,另一种是正在改革的社会主义国家。

当时的中国,对正在进行改革的社会主义国家出访年均增长为41%。而正在改革的社会主义国家中,南斯拉夫则是最为重要的一个。当时的中国人已经认识到,中国的发展,不仅要依靠建国以来所取得的成绩和积累的建设经验,也要解放思想借鉴和学习别国的先进技术和经验。

1956年波匈事件之后中苏关系不断恶化,当中苏两国关系公开交恶之后,中国在批判苏联修正主义的同时,也没忘将南斯拉夫一并清算,中南关系逐渐走入冰封期。此后中南关系虽有一定的缓和,还恢复了大使级的外交关系,但由于时局的影响,始终没有恢复到之前的状态。

1976年后,中国政局出现了新的变化,也为中南关系的变化带来了新的气象。1977年5月,华国锋决定向南斯拉夫总统南共联盟总书记铁托发贺电祝贺他85岁寿辰,释放了缓和两党的信号,并邀请铁托访华。

当年8月底铁托访华,铁托访华的消息一经传出,就震惊了整个世界,除苏联外的其他国家都对此予高度评价,华国锋在与铁托会谈时就说到过去的事就过去了。铁托在华访问期间情绪很是高昂,同中方陪同人员载歌载舞直到半夜,同时铁托也表示欢迎中国来南斯拉夫访问,铁托是最早对斯大林模式进行改革的社会主义领导人。

而当前中国的现状,中国也希望从铁托的南斯拉夫那儿学习一些新的经验来搞中国的社会主义建设。

1978年初中国代表团前往南斯拉夫进行考察,考察结束后代表团提交了《中国共产党党的工作者访问团对南斯拉夫考察的报告》,该报告详细地介绍了南斯拉夫政治经济现状及改革举措,为后续的中国改革开放提供了十分重要的借鉴。

1978年6月中共中央致电祝贺南共联盟十一大标志中南两党正式恢复关系。中南两党关系自此真正走出寒冬。

二:访问之路

1978年8月,华国锋访问罗马尼亚南斯拉夫,在访问南斯拉夫期间,华国锋很注重考察两国的对比。

1978年8月21日上午十点半,华国锋主席乘专机从布加勒斯特到达贝尔格莱德对南斯拉夫进行正式的友好访问。

这次访问是,中国最高领导人对南斯拉夫第1次的访问也是对去年8月铁托访华的回访。华国锋主席在机场降落时,候机大楼上欢迎的标语长达五十米,机场上迎接代表团的人群,热情的跳起了“科罗舞”,呈现一片节日的场景,可见南斯拉夫对此次访问的重视程度。

当天下午,华国锋在南方人员的陪同下前往贝尔格莱德市郊的阿瓦拉山。向位于阿瓦拉山的无名纪念碑,献了花圈,花圈由红玫瑰花编成,花圈上的缎带上写着:为争取自由独立而牺牲的南斯拉夫各族人民的英雄儿女永垂不朽。

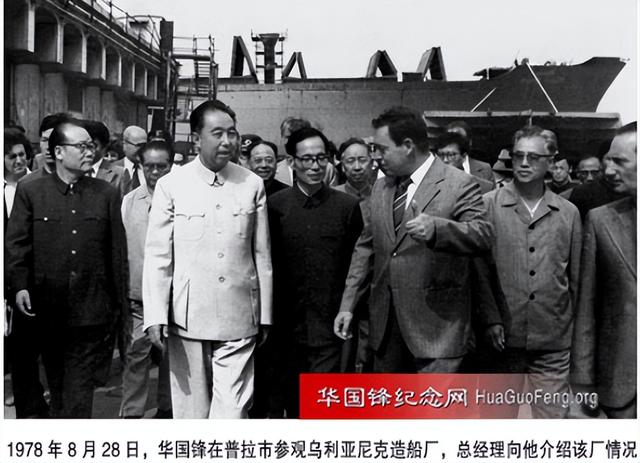

在访问南斯拉夫期间,华国锋前往位于亚德里亚海北部海滨的普拉参观了乌利亚尼克造船厂。造船厂的总经理卡尔洛比利奇,向华国锋介绍了这个造船厂。

总经理告诉他,这个厂有6000名职工,是南斯拉夫三个主要大型造船厂之一,每年造船的吨位,约占全国造船总吨位的五分之一。不仅是这个造船厂,华国锋还前往南斯拉夫的其他工厂企业走访考察。

考察结束后,华国锋了解到南斯拉夫同中国的同类工厂企业相比较。无论从规模还是在设备上都不如中国,但销量却比中国高出很多,一些企业还能挤出一部分产品用于出口交换外汇,而中国的企业权力太小,经营管理有问题,有的甚至还成了国家负担。

最让华国锋印象深刻的是南斯拉夫的农工联合企业,不仅搞农牧畜而且搞加工,还有自己的销售网点,于是华国锋对随同访问的人提出,到四川搞一个北京搞几个这样的企业。

南斯拉夫活跃的经济让华国锋深有感悟,他对南斯拉夫,吸收国外投资和贷款的经验,颇有兴趣看到南斯拉夫对外经济合作完全开放,搞补偿贸易,吸收外国投资合作经营,生产协作等等,并没有损害国家主权。他当即想到我们吸收外国贷款“似无不可”。

华国锋认为,这次访问取得了很大的成果,开阔了视野有助于解放思想,同时也看到了在经济建设上的差距,他说:“我们要争取时间赶上去”

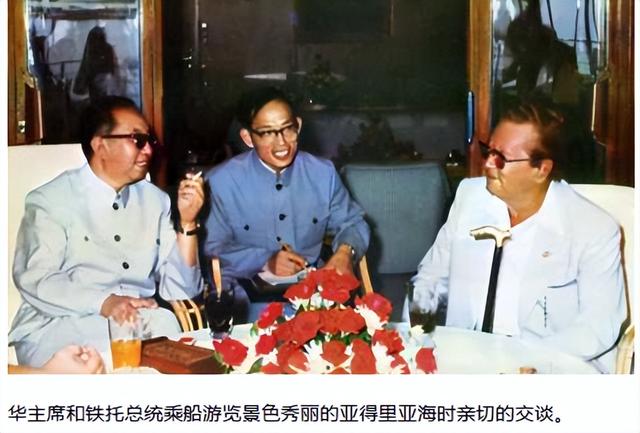

华国锋在访问南斯拉夫期间铁托不顾自己年事已高,坚持同华国锋一行进行了四次会谈和两次单独见面。在与铁托的交谈中,华国锋了解到了很多欧洲和其他国家的情况,也学到了各国在发展国民经济中的经验教训。

和铁托的交谈,让华国锋受益匪浅,对于当下中国的经济发展华国锋有了更深的认识,他表示中国一方面要独立自主,自力更生,另一方面也应当努力学习外国先进经验,引进技术和设备,尤其是要向同为社会主义国家的南斯拉夫学习。

三:改开序幕

七十年代末期,出现了新中国成立以来第一次大规模出国考察的高潮。对于当时的中国人来说,除了少数搞外交外贸工作和文体活动的人员外,绝大多数的中国领导人并没有出过国,因此对外部世界变化基本上是两眼一抹黑。

这一次大规模的出访对中国在历史中的转折,起了特殊的使命,也对后来改革开放的启动产生了直接的影响。

除了华国锋对南斯拉夫的访问之外,还有其他代表团前往其它发达国家进行考察。1978年2月至6月,在华国锋的提议下,中央派出了四路考察团,兵分四路,分别前往南斯拉夫,日本港澳,西欧五国。

当各个考察团回国后,都向中央作出了汇报,提交考察报告。其中访问西欧的代表团回来提交了一篇报告。

报告中说,西德一个年产5000万吨的露天煤矿只用2000名工人,而中国生产相同数量的煤需要16万人;法国马赛索尔梅尔钢铁厂年产350万吨钢,只需7000名工人,而中国武钢年产230万吨,却需要67000名工人。

可以说70年代末这一波考察潮流,让我国的高层官员大开眼界,引起了思想上的震动。在20多年内,中国关起门来搞运动的时候,在世界上,科技经济取得了突飞猛进的发展,中国又一次被甩在了身后。

看到中国与世界巨大的差距,我们的领导人产生了强烈的紧迫感,邓小平同志就说:“越看越感到我们落后。”但是对外考察中,我们也发现德国,日本,以及所谓亚洲四小龙他们的现代化,也不过在十几年内实现,这也让我们充满了斗志和干劲。

华国锋在听取访欧考察团的汇报后,就说:“一考察日本搞现代化只有13年,德国丹麦也是十几年,我们有优越的社会主义制度,有9亿人口,资源丰富,有正反两个方面的经验,只要路线方针政策正确,安定团结,调动各方面积极因素,可以赶上去!”

在1976年后,经过了半封闭式的两年时间,我们逐步走出国门,开阔了视野,为改革开放的启动注入了燃料。转折就要来了!一九七八年十二月,党的十一届三中全会召开,会议中明确指出,党和国家工作重心转移到经济建设上来。中国从此走上了改革开放的道路,开辟了中国特色社会主义道路。

历史的经验告诉我们,建设发达先进的国家,决不能固步自封,闭门造车。以华国锋出访南斯拉夫为代表,七十年代末期的广泛的出访活动,不仅让当时的中国涨了见识,加强了与国际社会的联系,同时也为中国的改革和发展提供了参考和借鉴。

参考:

《筚路维艰 中国社会主义路径的五次选择》 萧冬连

《打开国门:20世纪70年代末的出访潮》黄一兵

《历史转折中的华国锋》 施滨海

《中南关系正常化的过程》 项佐涛 向康祺

《华国锋政治活动年谱(1978年)》 华国锋纪念网