黎巴嫩位于亚洲西部,地中海沿岸,面积约10452平方公里,人口约607万。黎巴嫩的地理位置重要,南部是巴勒斯坦地区,东部,北部是叙利亚。黎巴嫩周边局势动荡,南部有巴以纷争,东部和北部有叙利亚国内纷争。这些纷争都出现了大量难民。黎巴嫩历史上好心收留了很多巴勒斯坦难民,结果好心没有得到好报,整个国家深受其害。那么这是怎么回事呢?

第一,收留难民。19世纪末,犹太复国运动在欧洲兴起,大量欧洲犹太人向巴勒斯坦地区迁徙。到19世纪后期,巴勒斯坦地区阿拉伯人口约50万,犹太人仅2.4万。1917年,英国发表《贝尔福宣言》,标志着英国支持"在巴勒斯坦建立犹太民族家园"。

1922年,国际联盟授予英国对巴勒斯坦的委任统治权,巴勒斯坦的犹太移民不断增加,和阿拉伯人的矛盾加剧。1947年,联合国通过181号决议,将巴勒斯坦分为犹太国和巴勒斯坦国,犹太国占据巴勒斯坦地区55%土地,巴勒斯坦国占据巴勒斯坦地区45%的土地。

犹太人表示接受181号决议,阿拉伯人表示反对。1948年5月以色列宣布建国次日,阿拉伯国家进攻以色列,挑起了第一次中东战争。这场战争以阿拉伯国家的失败告终,以色列得以在中东站稳脚跟。战争不仅使以色列控制78%的巴勒斯坦地区,还导致70万巴勒斯坦人成为难民,阿拉伯人也未能建立巴勒斯坦国。此后部分巴勒斯坦难民涌入周边国家,黎巴嫩接纳了大约10万巴勒斯坦难民。

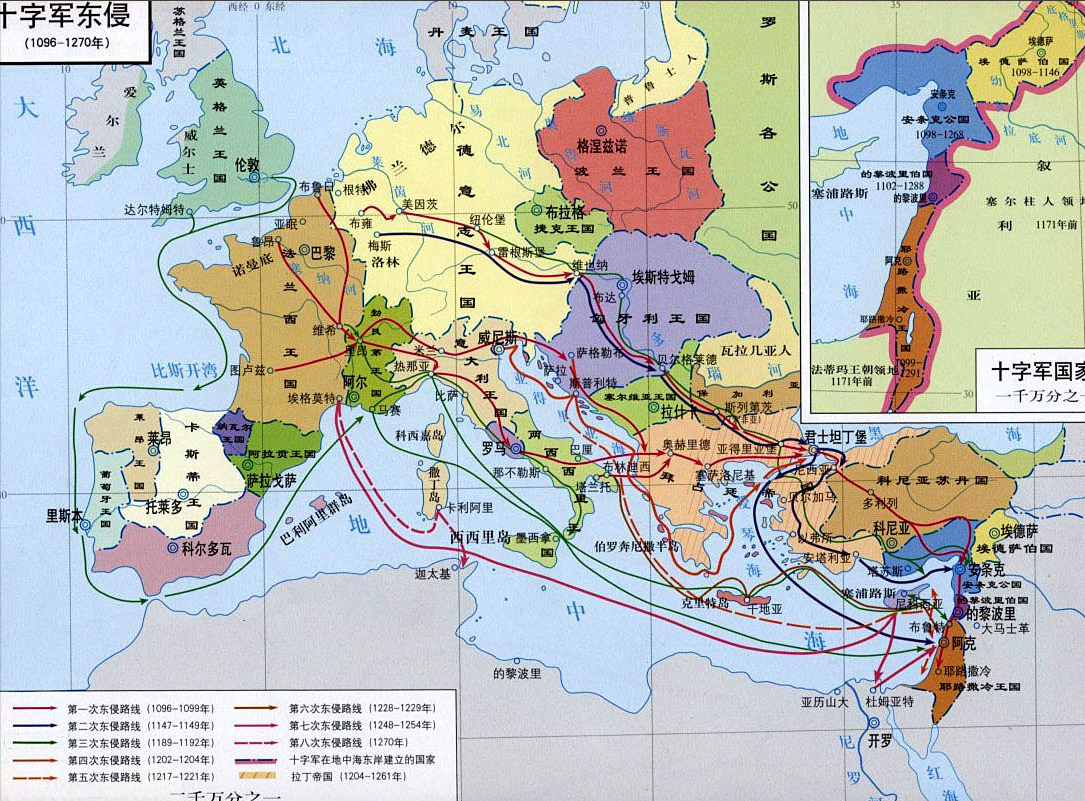

第二,黎巴嫩情况。黎巴嫩和巴勒斯坦地区一样,历史上都受到阿拉伯帝国的统治,是阿拉伯人聚居区。但1098年十字军东征期间,在巴勒斯坦和黎巴嫩沿海地区建立了特里波利伯国等十字军政权,大量基督徒开始在黎巴嫩定居。

13世纪,黎巴嫩山区德鲁兹派和马龙派社群形成自治传统,为日后教派纷争埋下伏笔。1516年,奥斯曼帝国将黎巴嫩纳入版图,任命地方酋长管辖黎巴嫩事务。1860年,德鲁兹派与马龙派爆发冲突,导致数万基督徒死亡,法国出兵干预。1920年,国际联盟将黎巴嫩划归法国委任统治。法国统治时期,采取分而治之措施,加剧了教派纷争。1946年黎巴嫩脱离法国独立,基督教马龙派与穆斯林逊尼派达成《国家公约》,约定总统由马龙派担任,总理为逊尼派,议长为什叶派,形成独特的教派分权体制。

第三,巴勒斯坦难民对黎巴嫩影响。1946年制定的教派分权架构,保障了黎巴嫩的和平。但1948年,涌入黎巴嫩的巴勒斯坦难民,90%是逊尼派穆斯林,完全打破了黎巴嫩内部的教派平衡。

这导致黎巴嫩内部的逊尼派势力不满当前的权利划分,为后来的黎巴嫩内战埋下了伏笔。在经济领域方面,大量巴勒斯坦难民的涌入,影响了黎巴嫩人的收入。巴勒斯坦难民以低于市场30%的薪资参与建筑、农业等劳动密集型产业,这对本地工人来说是灾难性的。因此黎巴嫩本土的工人也开始敌视巴勒斯坦难民。

在这种情况下,黎巴嫩国内矛盾不断加剧。1975年4月13日,黎巴嫩内战爆发。巴勒斯坦武装派别与黎巴嫩逊尼派势力达成同盟关系,攻击黎巴嫩其他教派。这场内战直到1990年才结束,导致黎巴嫩首都贝鲁特从"中东巴黎"沦为废墟,整个黎巴嫩国民生产总值暴跌60%,超过15万人丧生。