在2025年的开年,一则关于哪吒汽车的消息迅速引发了公众的关注:这家曾以“高性价比”一举成为新能源汽车销量冠军的企业,如今却因经营不善而面临债务危机,工厂停摆,员工却纷纷遭遇欠薪。更糟糕的是,这家曾经炙手可热的车企,其存在的门店大幅度减少,令不少消费者陷入困境。这一切都让人不禁想问:究竟是什么原因让哪吒汽车的辉煌背影,化为如今的崩溃?

哪吒汽车的诞生始于2014年,那时新能源汽车在国内市场仍属新兴产业,很多传统车企对于这种新趋势持观望态度。然而,合众新能源公司的创始人方运舟却敏锐地察觉到了这股浪潮,并毅然选择了创业。他离开了奇瑞公司,带着对未来的无限期许,投入到这场尚未完全成型的市场中。可以说,哪吒的名字不仅仅是出自于中国文化中的英雄传说,更是对传统汽车行业格局的一种勇敢挑战。

在疏通资源、获取技术的道路上,哪吒无疑相当艰辛。起初,电池技术的研发与产业链的完善缺乏基础,这意味着无数的难关等待着他们去突破。但正是由于国家对新能源汽车的政策扶持逐渐加大,哪吒汽车在2017年顺势而为推出了首款车型。这款车凭借着亲民的价格和实用的配置受到消费者的热捧,使品牌迅速积累了一批忠实粉丝。

到了2022年,哪吒汽车几乎达到了行业顶峰。在这一年,它的销量达到了15.2万辆,超越了蔚来、小鹏等竞争对手,成为造车新势力中的销量冠军。然而,局势的转变往往是瞬息万变的。在辉煌之后,哪吒汽车似乎对自身的成就产生了过度的自信。它开始大胆地进军高端市场,推向售价在20万元以上的车型,试图借此塑造良好的品牌形象,提升盈利能力。

但,可悲的是,这一战略转型并未如期而至。哪吒的核心产品长期以来主攻的中低端市场,使其消费者对品牌的认知基本建立在“性价比”之上。突然间,价格的攀升让老客户倍感失望,而新目标市场的消费者又对哪吒的品牌影响力缺乏信任和兴趣。这一品牌向高端市场的拓展,显然缺乏充分的市场调研与策划,造成了产品在技术层面与竞争对手间的零差异,导致消费者在购车决策时更多地倾向于已有口碑的品牌。

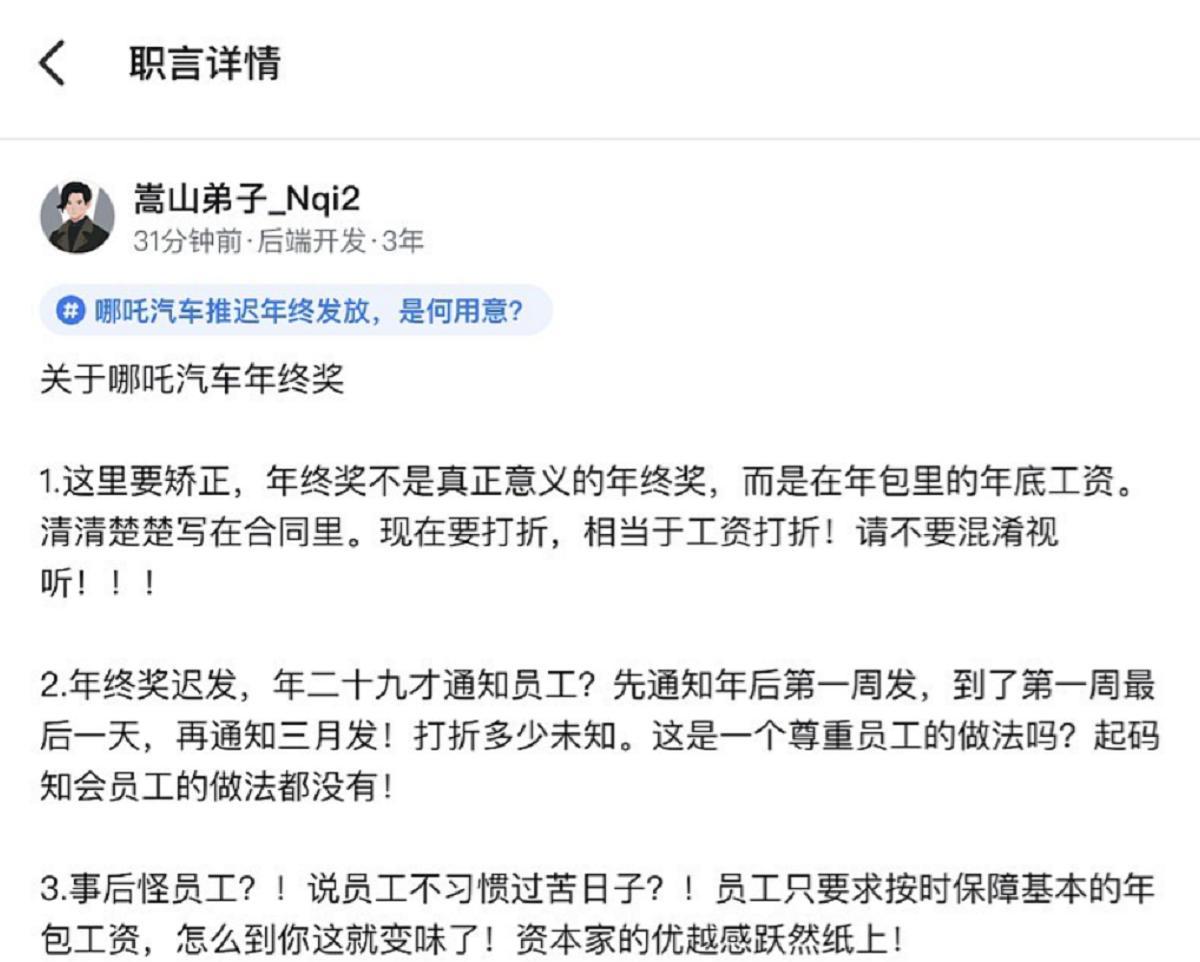

更糟糕的是,哪吒汽车内部的管理问题同样威胁着其生存。根据知情人士披露,该公司的负债高达到180亿,呈现出极度不健康的财务状况。而这一现状也传导到普通员工的生活中,频繁的降薪与欠薪使员工们的处境愈加艰难,离职潮持续蔓延。2025年3月,面对日益加重的粮草匮乏,多个工厂宣告停产,与员工的解约似乎成为了唯一的选择。

在购车的消费者中,洪先生的故事引人深思。他于2022年购买的哪吒汽车,曾以高性价比为其打动,但不料在2024年汽车出现故障后,却很难找到所需配件。五个月的维修等待,几乎让他产生了放弃的念头。人数只增不减的哪吒车主们,纷纷在网络上表达屈辱与无助,这样的情绪也成为了社交媒体上热议的焦点。

需要指出的是,哪吒汽车并非孤军奋战。当前的新能源汽车行业面临着多重挑战,许多企业在追求技术突破与市场份额的道路上,难以防止资金链的断裂。拜腾汽车为例,尽管曾经获得高达84亿的融资支持,但最终依旧因多重问题面临破产的境地。甚至连艾利特这样的高端品牌,也因为市场竞争不力而宣布退出,反映出当前风口的风险与不确定性。

即使在困境中,也仍有企业乘势而起。小米汽车作为智能手机界的巨头入局,凭借软硬结合的优势,成功步入市场并占据了一部分份额,取得了前所未有的成功。这或许向我们揭示了一个真相:在这个快速变化的市场中,成功并非一蹴而就,而是来源于切实的战略规划与敏锐的市场洞察力。

哪吒汽车的失败,给整个新能源汽车行业带来了诸多警示。无论是对于其他车企,还是消费者,都应该在未来的选择中更加谨慎。企业在扩展时应保持理性,遵循市场的真实需求,切忌盲目追求品牌升级与市场高端化,而消费者在购车时则应深入了解企业的实际情况,避免因品牌效应而上当受骗。

在这个充满变数的汽车新时代,成功与失败的边缘相隔或许只是一线之遥。哪吒汽车的崛起与衰落,不仅反映了个人企业的生存博弈,更揭示了整个行业在高速发展的进程中所面临的风险与机遇。让我们谨记这场在风口上的起伏,期待未来能有更多的实用、理性与创新在市场中涌现。期待在不久的未来,新的新能源汽车品牌能够在挑战面前保持清醒,以更加成熟的姿态出现在消费者面前。