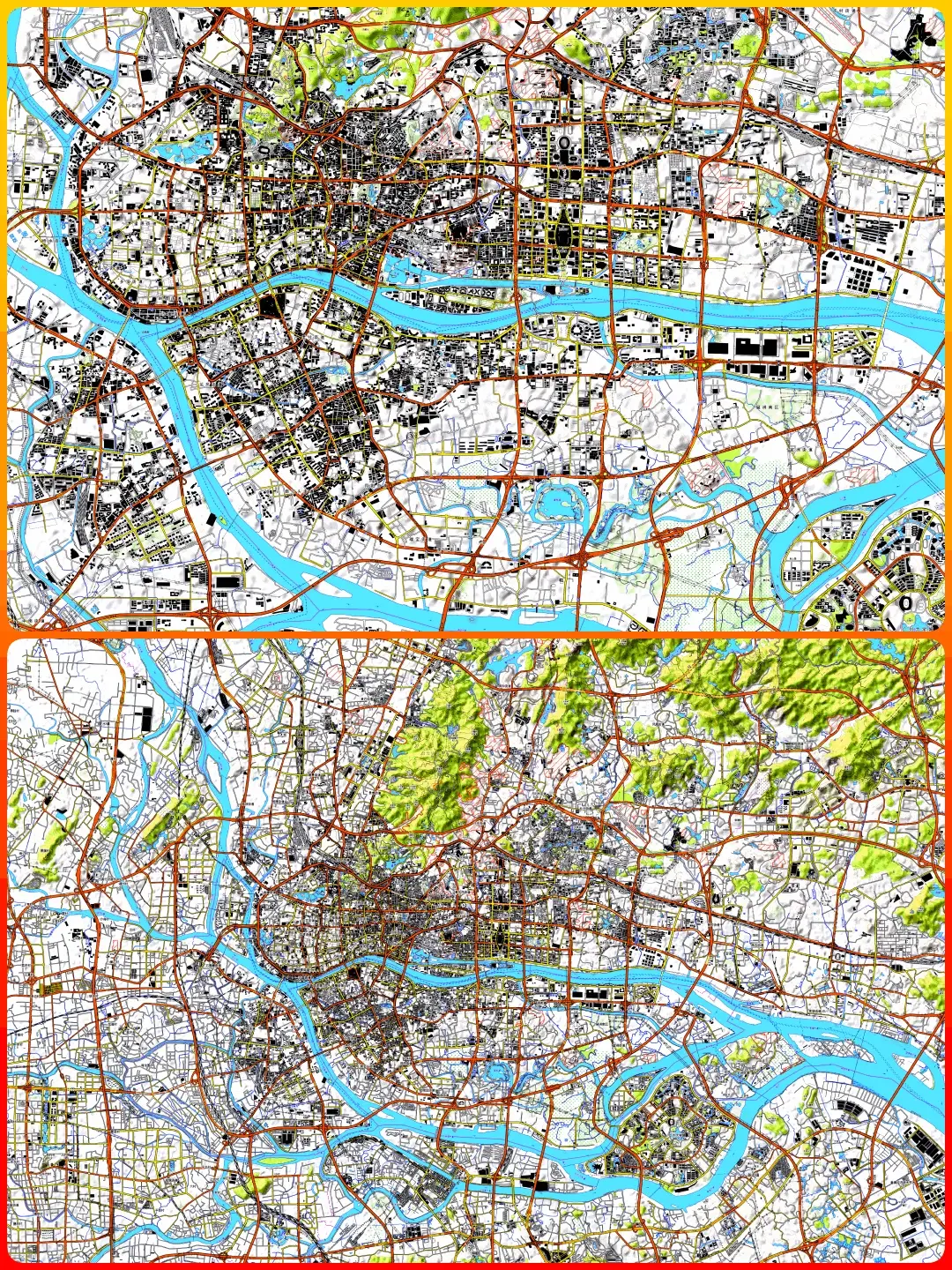

广州城市道路布局呈现典型山水城市特征。其道路体系在自然地理限制下形成了有机生长的路网结构。主干道以"三横四纵"骨架贯穿全城,红色标注的广园快速路、东风路、黄埔大道三条东西动脉与华南快速干线、广州大道等四条南北干道构成基本框架,路网密度达到每平方公里5.6公里,略高于国家特大城市标准。

次级道路系统存在明显地形适应性特征。白云山、越秀山等绿色丘陵区周边,黄色标注的支路呈环状分布,沿山体等高线形成半月形路网。珠江前航道两岸道路间距压缩至100米内,密集的滨江路与横向支路形成鱼骨状结构,这种布局既满足防洪需求,又提升沿江土地开发强度。

水系对路网走向产生决定性影响。蓝色主河道珠江平均宽度400米,两岸道路系统形成鲜明对比:北岸沿江路与主干道构成双线并行格局,路网密度较南岸提升17%;南岸受沥滘水道、官洲水道等支流切割,形成以新港路为轴线的网格变形区,部分路段被迫采用"S"形线位绕行河涌。

道路分级存在梯度差异。核心城区干道间距严格控制在600-800米,支路网密度达8.2公里/平方公里,超出外围区域43%。城市扩展区呈现"宽马路、稀路网"特征,科学城、大学城等新区主干道间距放大至1.2公里,但通过加密次级道路将街区尺度压缩至100×150米标准模块。

现状路网存在两个显著矛盾点:白云新城片区受机场高速切割形成交通孤岛,跨高速通道密度仅0.8条/公里;传统中轴线北京路周边支路毛细血管遭商业开发侵蚀,局部路网密度降至4.1公里/平方公里,低于历史城区保护标准。建议加强越秀核心区支路复建,并在白云山北麓增建地下穿山隧道,缓解现有路网结构失衡问题。

#广州 #城市建设