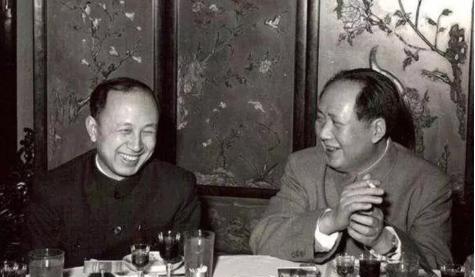

1956年的国宴现场,身穿中山装的钱学森攥着请柬,反复核对座位表上的名字。他额角渗汗,指尖发白——本该属于他的第37桌座位,此刻却赫然写着别人的名字。正当他准备默默离场时,身后响起一声熟悉的呼唤:“学森同志,来这儿坐!”

毛主席大步走来,手指向自己身旁的座位。原来,钱学森的名字被主席亲自划掉,从末排的37桌挪到了主桌第1席。满场目光聚焦之下,钱学森局促地坐下,而主席爽朗一笑:“你是民族的希望,坐这儿不用不好意思!”一桌领导人纷纷应和,举杯向这位科学家致意。这场看似“乌龙”的座位调整,实则是新中国领袖向世界发出的重磅信号:科技人才,当享国士之尊!

钱学森归国仅一年,彼时国内科研基础薄弱,许多人对“科学家”的认知仍停留在“穿白大褂的实验室工作者”。而毛主席的举动,用最直白的方式撕掉了这层偏见。他让钱学森与领导人同席,等同于向全国宣告:科技工作者不是配角,而是撑起国家脊梁的主角!这场“移位”背后,藏着更深的考量。钱学森归国前曾被美国软禁五年,归国后更遭遇过“是否忠诚”的质疑。主席的当众“撑腰”,既是为科学家正名,更是为新中国科技发展立威。正如美国海军次长金贝尔所言:“钱学森抵得上五个师。”而毛主席用行动证明:在中国,他能抵得上整张国宴主桌!

一席之位,撬动科技山河

有人质疑:换个座位至于被吹捧成这样?可翻开历史褶皱,这场“移位”恰似一记惊雷。1950年代的国宴座次,代表的是国家权力序列。钱学森从末排跻身主位,打破的不仅是宴席规矩,更是“士农工商”的传统阶级观念。当其他国家的科学家还在为争取经费发愁时,中国科学家已能与领袖并肩而坐——这种颠覆性的尊重,让无数海外学子看到归国的希望。

钱学森后来的人生轨迹,印证了这场“移位”的深意。他牵头创立中科院力学所,培养出孙家栋、王永志等航天巨擘;他主持研制的东风导弹,让中国挺直腰杆;他撰写的《工程控制论》,至今仍是理工科必读书目。更可贵的是,这场“移位”化作精神火种:邓稼先隐姓埋名28年,黄旭华深潜荒岛30载,南仁东用22年铸就“天眼”……这些科学家甘愿埋首无人知晓的角落,只因他们知道——在中国,科学家永远坐在时代的头等席!

国士无双,今人当思

七十年后再看这场“移位”,依然令人心潮澎湃。当某些国家把科学家当“工具人”时,毛主席用主桌席位告诉世界:真正的强国,从尊重人才开始!今天,我们的空间站翱翔寰宇,量子卫星领跑全球,5G技术弯道超车,这些成就的根基,早在1956年那场国宴上就已打下。

此刻仰望星空,仿佛还能听见主席那句“来这儿坐”在历史长空中回响。这不是一个人的座位调整,而是一个民族对科学的虔诚朝拜。那些质疑“搞科研不如做生意”的人,那些嘲讽“科学家就该清贫”的人,该好好看看这张主桌——它承载的何止是钱学森?分明是中华民族对知识的敬畏,对创新的渴望!

(您认为当今社会该如何传承这份“国士礼遇”?欢迎在评论区写下您的灼见!)