“我生了个男孩,长得很像你。” 这是贺子珍在苏联莫斯科医院给毛泽东写的信,短短几句,隐藏着无法言说的痛苦。

可等来的回话却是:“我们从此就是同志了”

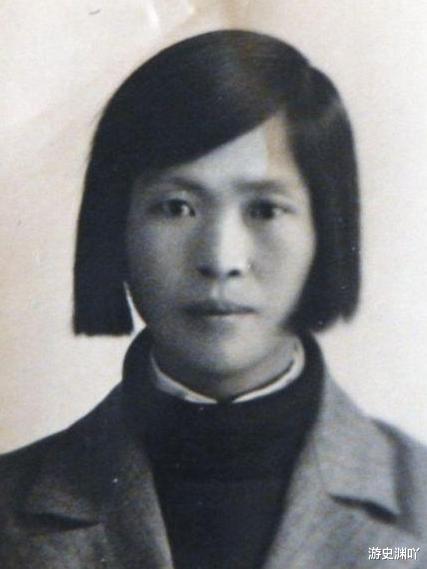

1938年初,贺子珍她身处莫斯科医院,她一手捧着不久前刚刚出生的男婴,另一手不停地擦拭着眼角未干的泪水。

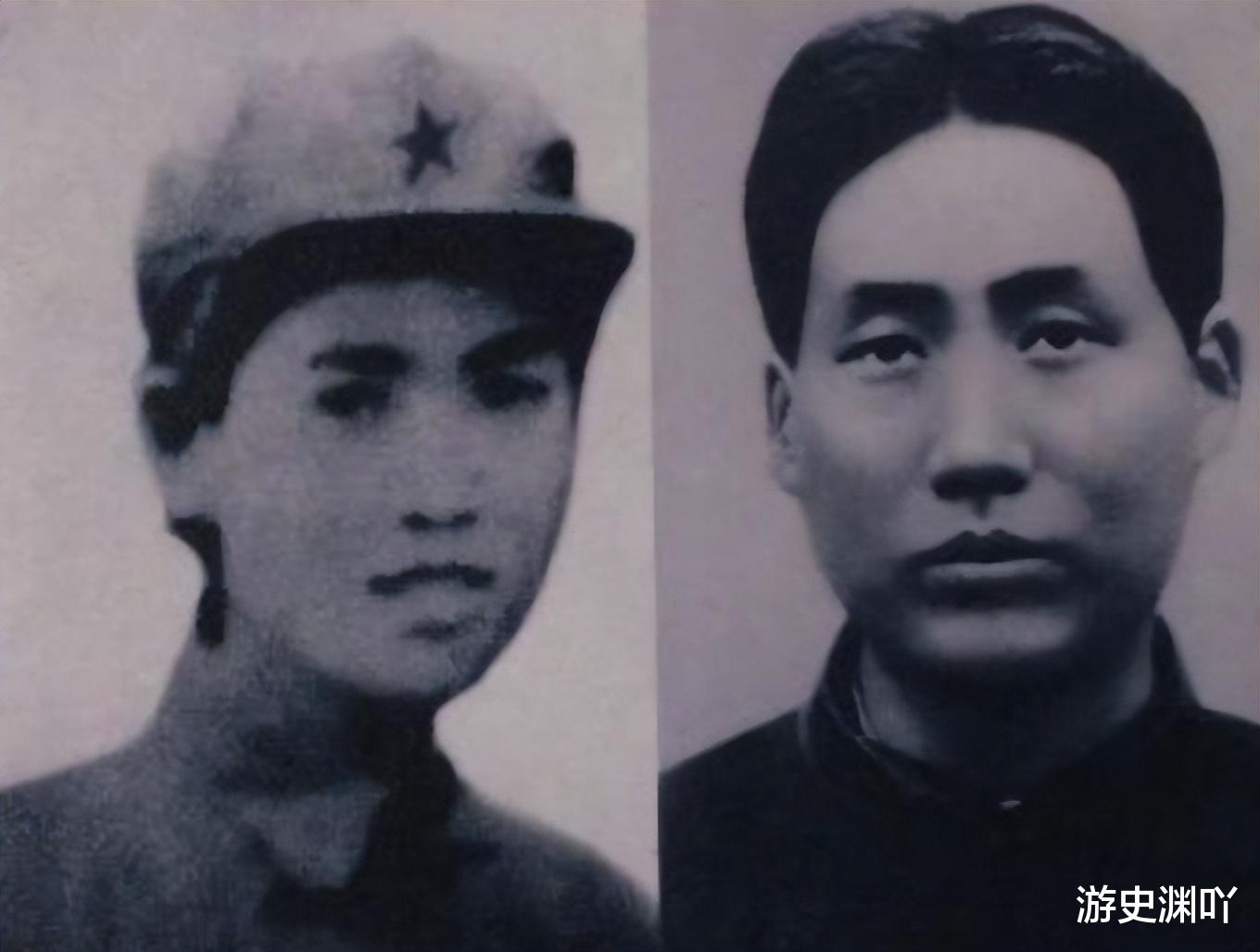

廖瓦,毛主席的最小的儿子,面容与父亲颇为相似,那对大大的眼睛和棱角分明的脸庞,让贺子珍每次凝视,都仿佛看到了毛泽东。可是,这一切的美好背后,却藏着一段她无法再回去的往事。

几个月前,贺子珍与毛泽东爆发了一次强烈的争吵。自从红军到达陕北,毛泽东忙碌的工作和日益紧张的革命局势,让贺子珍感到了前所未有的孤独。她无法忍受毛泽东将家庭责任一再推到一旁,忽视她的心情与需求。

“我不能再这样下去。”她在心中反复想着,最终,她选择离开,前往苏联东方大学学习。

贺子珍所经历的种种失望,加剧了她内心的痛苦。1929年她在长汀失去了与毛泽东的第一个孩子毛金花,后续又有多个孩子因为战争或健康问题夭折。

她为毛泽东奉献了她的一切,包括作为母亲的责任和对家庭的期盼,但在毛泽东眼中,她的角色始终被革命事业压倒。

尤其是当贺子珍希望毛泽东能够派人去寻找失散的孩子时,毛泽东没有给予她足够的支持,认为此时陕北的局势过于复杂,不能冒险。这一决定深深伤害了贺子珍,让她感到毛泽东在关键时刻缺乏对家庭的关心。

她曾想过无数次,若自己没有离开,若毛泽东能够多些陪伴,是否一切会有所不同。但这些想法始终只是她心中的空洞,她始终不能解开这层疙瘩。

毛泽东的态度让她痛苦,他的专注与疏远,让她无法找到自己的位置。她在这段无法回头的婚姻中迷失了自己,而廖瓦的到来,却成为她和毛泽东之间无声的联系。

母爱的延续廖瓦出生后的第一个星期,贺子珍几乎没有离开过病床。每当看着他熟睡的样子,贺子珍的心情会不由自主地放松下来。在这座陌生的城市里,廖瓦是她唯一的依靠。

某个寂静的夜晚,贺子珍坐在床边,静静地望着廖瓦的睡颜。她轻轻地叹了一口气,眼睛中有些许泪光闪烁。她知道,自己再也无法回到过去,曾经和毛泽东并肩作战的日子已经永远消失在历史的洪流中。

廖瓦不同,他是未来,是希望,是她与毛泽东的血脉传承。每当她低头看着这个孩子的眼睛,那对明亮的大眼睛仿佛在无声地告诉她:“你并不孤单,我永远陪着你。”

贺子珍每月的津贴不多,70卢布的生活费已经让她捉襟见肘。但她依然尽全力去照顾廖瓦,尽量让这个孩子在物质上不缺乏任何东西。她心中明白:自己无法给廖瓦奢华的生活,但至少要让他在这个世界上感受到温暖和爱。

几个月后,毛岸英和毛岸青突然来到莫斯科,他们听说贺子珍住院的消息后,赶紧赶了过来。兄弟俩的出现,让贺子珍的内心感到一丝慰藉。

毛岸英,那个一直关心她的孩子,站在床前时,看到廖瓦正在熟睡,轻声说道:“贺妈妈,小弟弟长得真像爸爸。”

“当然啦,你们都是一个爸爸,都是毛家的孩子。”贺子珍微微一笑,眼中闪过一丝柔情。她将廖瓦抱了起来,递给毛岸英。

毛岸青走到床边,看着贺子珍满脸的疲惫,心中也不禁生出些许的心疼。他轻轻拍了拍贺子珍的肩膀:“贺妈妈,你辛苦了。”

贺子珍笑了笑,虽然身体有些虚弱,但她依然尽力让自己保持冷静与坚强。她知道,自己不仅是廖瓦的母亲,还是毛泽东的妻子,无论情感多么错综复杂,她始终背负着属于她的责任。

贺子珍的气虽然一直未消,但生孩子这么大的事还是得告诉毛泽东,她试图用这封信去找回曾经的那个曾在长汀、井冈山时给她带来过无数温暖与信任的男人。然而,现实却在一次次的失望中打击着她的心。

信中,贺子珍没有提及自己离开延安的原因,也没有过多地指责毛泽东,只是简单地写道:“我生了个男孩,长得很像你。”

她描述了儿子的样子,并提到这个孩子名叫廖瓦。她用温柔的语气写下:“他长得像你,眼睛亮亮的,额头宽宽的。”这些话似乎是一种心灵的呼唤,是她对毛泽东的思念和她作为母亲对孩子的深厚爱意。

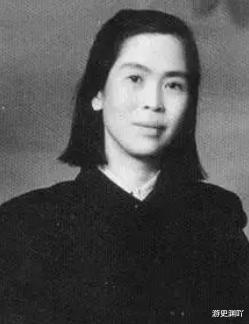

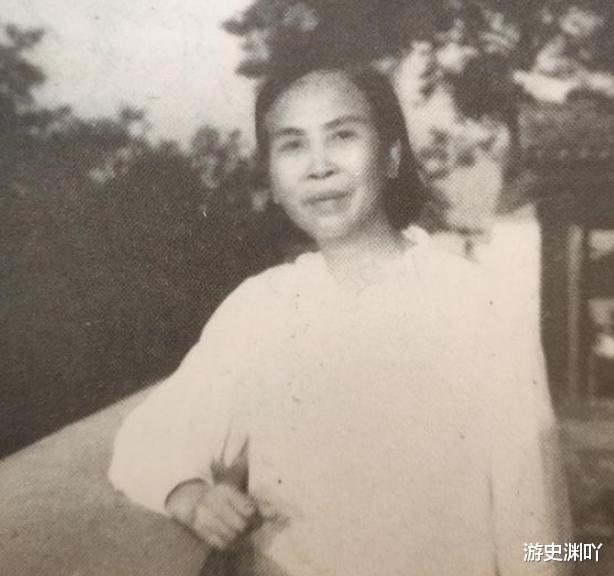

贺子珍不仅写信描述了儿子的情况,还附上了一张自己烫卷发的照片。她想用这张照片向毛泽东传递自己在苏联的近况,尽管她知道这种联系可能已经变得越来越遥远。

信中还提到,她的身体依然很虚弱,信的末尾,她带着一丝期盼与无奈,写道:“我希望你照顾好娇娇。”

日子一天天过去,毛泽东的回信始终没有到来。她多次去检查信箱,每一次打开信箱的瞬间,心中那份微弱的期待都会被现实的沉默所打破。她无数次想过,毛泽东是否真的收到了她的信;他是否仍在忙碌中,甚至根本没时间去关注她与廖瓦的生活。

“他也许根本没有收到吧。”贺子珍有时会自言自语,她心里明白,毛泽东忙,国事家事两头难顾,也许是转移了根据地,也许是忘记了自己。

她开始反思自己做出的决定,反思自己与毛泽东之间的关系。从延安到莫斯科,从心中充满希望到心灰意冷,这一切的转变让她感到愈发疲惫。

“如果他真的关心我,为什么不回信?”在没有收到毛泽东的回信后,贺子珍的情感发生了微妙的变化。她开始不再期待与毛泽东的任何重聚,开始接受他与自己渐行渐远的事实。

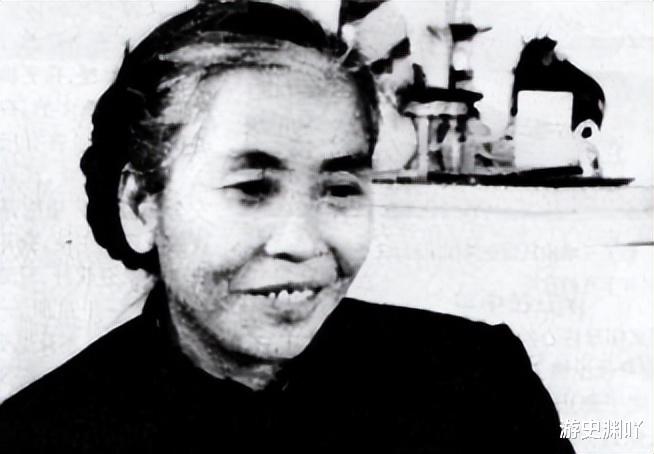

她不再纠结于他是否回信,开始专注于眼前的生活与廖瓦。孩子的笑声、毛岸英和毛岸青的探望,渐渐填补了贺子珍内心的空缺。无论毛泽东的态度如何,她依然有责任继续生活下去,为廖瓦创造一个更好的未来。

她终于明白了一个道理:不能再继续依赖毛泽东,也不能再沉浸在对过去的无尽回忆中。

最终的决别"我曾经多么渴望和他一起走完余生。"贺子珍低声自语,眼中浮现出往昔的回忆。那些在井冈山、在长汀日子里的甜蜜与奋斗,如今已成了她心底最隐秘的痛。

她回想起和毛泽东在一起的日子,那时的他与她总是朝气蓬勃,充满着理想与抱负。可如今,她从信件的沉默中清楚地感受到,毛泽东早已与她渐行渐远。那种曾经属于他们的亲密与依赖,现在变成了她无法回头的过去。

她的思绪被门外的轻轻敲门声打断。贺子珍猛地转过头,看到毛岸英和毛岸青的身影出现在门口,兄弟俩的到来总能带给她一丝慰藉。她疲惫的眼神里透着些许温柔,但心底的空虚感却愈加沉重。

毛岸英抱起廖瓦,认真地凝视着这个小小的生命,眼中闪烁着温暖的光芒。“越大越像爸爸。”

贺子珍的心微微颤动,但她很快把那份温情压了下去。她知道,这份情感再也无法与毛泽东有任何交集。廖瓦的存在,成了她唯一可以依赖的纽带。

每当她听到毛岸英或毛岸青提起毛泽东,她的心中便会有一种深深的刺痛。她开始对毛泽东产生了愤怒。她不再期待他的回信,不再渴望他能够关心自己。她的内心不断提醒自己,毛泽东已经不再是她的丈夫,而她也早已不再是他身边那个为他奉献一切的女人。

一次,她忍不住给毛泽东写下了最后一封信。信中,她没有再提到廖瓦,也没有再谈及他们之间的往事。她只是简短地写道:“从此诀别。”这些字句,像是她心中的最后一道防线。她知道,这份告别并不是为了让毛泽东回心转意,而是为了彻底放下那段她已经失去的感情。

几天后,她终于收到毛泽东的回信,信中并未详细提及廖瓦,也没有表达对妻子深深思念的情感。更多的是对她身体健康的关心,以及对于工作和学习的安排。

信中写到:“子珍同志,你的照片已经收到。我一切都好,勿念……以后我们就是同志了。”

“以后我们就是同志了”这句话,直接表达了毛泽东将两人关系从夫妻关系转变为纯粹的革命伙伴关系。这句话让贺子珍感到心碎,这意味着两人之间的感情已经不复存在,过去的温情和依赖已经彻底消失。

她终于明白,毛泽东与她之间的关系,早已经变成了历史。那个曾经承诺与她携手共度余生的男人,现在只剩下了无言的冷漠。

在那一刻,贺子珍的心彻底死寂了。她明白,再也不会有任何回头的机会。毛泽东的再婚、他与她之间的决裂,都让她清楚地看见,他们的感情已经成为过去。她没有愤怒,也没有哭泣,只有一份深深的释然。

六个月后,廖瓦因感染了传染病,不幸离开了这个世界。贺子珍此生,再也没有提及到这个孩子。