1955年,我军迎来了首次大授衔仪式,每个为国家作出突出贡献的人都十分好奇自己的军衔。

但就在审阅授衔名单时,毛主席却特地询问了一位名叫吕俊生的军衔,引起了身边人的疑惑,吕俊生是谁,为什么能让毛主席如此关注?

吕俊生,1907年出生在河北省邢台县的一个贫困家庭。13岁时,吕俊生被迫离开家乡,成为了一名鞋匠学徒,开始以做鞋为生。

河北省,尤其是邢台一带,是中国著名的武术之乡,民间的武术氛围浓厚,尤其注重练习各种传统拳术和实战技巧。吕俊生的家乡,乡里的人从小便习武强身,吕俊生自然而然地受到了武术的影响,年少时便开始练习各种拳脚功夫。

这些武艺的积累为吕俊生后来参军打下了坚实的基础,也让他在接下来的战斗中具备了出色的单兵作战能力。

随着年纪的增长,他不仅身高逐渐增长,体格愈发强健,内心的信念也更加坚定。那个时代的中国,战火纷飞,民众苦难,而吕俊生作为一名有责任感的青年,逐渐形成了强烈的家国情怀。

1937年,抗日战争全面爆发,吕俊生得知八路军将赴太行山战斗时,他不假思索地决定加入八路军,投身于抗日的洪流中,为国效力。

加入八路军投身抗日战争1937年,随着抗日战争全面爆发,中国进入了一个民族危难的时期。当八路军的消息传入邢台时,吕俊生毫不犹豫地作出了决定,离开了家乡,奔赴抗战前线,成为了一名八路军战士。

吕俊生加入的八路军是刘伯承、邓小平等领导下的第一二九师,这支部队不仅在战术上有独到之处,更因为其士兵的忠诚和顽强精神而闻名。在这个过程中,吕俊生不仅学到了许多先进的战术思想,也在实际战斗中积累了宝贵的作战经验。

夏津战役:单刀赴阵,力斩27名日军1938年7月,吕俊生所在的部队在山东省夏津地区与日军的一个中队遭遇。夏津战役是抗日战争中一场具有战略意义的战斗,八路军在此与日军展开了激烈的对抗。在这场战斗中,八路军面临着极为困难的局面:兵力不足、武器短缺、后勤保障不力,尤其是弹药紧缺,战士们只能依靠手中的冷兵器与敌人作战。此时,吕俊生挺身而出,在其他战士还在为缺乏弹药而焦虑时,吕俊生冷静地指挥部队,寻找突破敌人的机会。

就在此时,他身材高大、力量十足,挥舞着大刀,毫不畏惧地冲入敌军阵地。吕俊生凭借着近乎无敌的个人力量和娴熟的武术技巧,迅速击倒了敌方的多个日军士兵。

这场白刃战中,吕俊生凭借强大的身体素质和战斗技能,他在短短几分钟内,就亲手击杀了27名日军士兵。在敌军士气瓦解的同时,吕俊生所在的小队也鼓起了士气,纷纷冲向敌人,打得日军一时惊慌失措,不知所措。

这一战役让吕俊生名声大噪,他被授予了一等功勋章,并获得了“军中吕布”的称号。

之后他在百团大战、阎家庄战斗等关键战役中,充分发挥了自己的指挥才能,带领战友们在极为艰难的条件下打赢了多次硬仗,甚至多次超额完成任务。

从“普通战士”到“军中吕布”,吕俊生的军事生涯在抗日战争期间经历了迅速的蜕变。

百团大战与英雄连长1940年,百团大战爆发。这是中国抗日战争中的一场关键战役,八路军和新四军联合出击,对日军在华北地区的占领区进行大规模的攻势,目的是打击日军的后勤补给线,摧毁其在华北的防御工事,并鼓舞民众抗日的信心。百团大战是中国抗战历史上的一次重要胜利,也是八路军展示其战略战术能力的高峰。

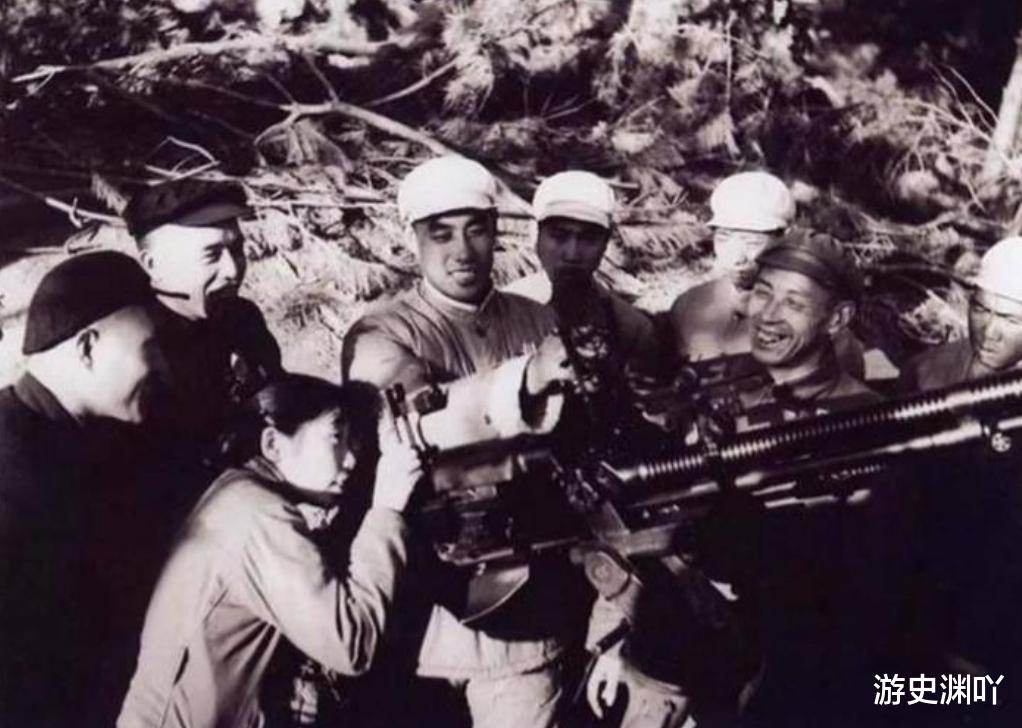

吕俊生所在的八路军第一二九师在这场大战中发挥了重要作用。在攻占高邑车站的战斗中,吕俊生的部队遇到了日军坚固的防线。敌人凭借碉堡和机枪阵地形成了强大的火力压制,使得八路军的进攻举步维艰。面对这样的困境,吕俊生没有选择盲目冲锋,他意识到,虽然敌人的火力强大,但机枪所在的碉堡却是敌人的致命软肋。吕俊生决定采取一招“突袭”战术,利用夜幕的掩护,突破敌人火力网,直捣敌人的指挥中枢。

这次行动中,吕俊生亲自带领几名精锐战士绕过敌人的防线,悄无声息地接近了敌军的碉堡。正当敌人放松警惕时,吕俊生和战友们突然发动猛攻,迅速夺取了敌人的机枪阵地,并击毙了多个敌军士兵。敌人的防线瞬间被突破,八路军趁机发起全线攻击,最终成功占领了高邑车站。

战后,他的这一功绩得到了上级的高度评价,并被授予了“英雄连长”称号。

接下来的阎家庄战斗再次展示了他的指挥才能和个人英勇。在这场战斗中,吕俊生带领的连队被派往一个敌军重兵把守的战略要地。敌军伪军联合的兵力明显占据了优势,作战形势异常严峻。

为了确保战斗的胜利,吕俊生亲自带领工兵和侦察队员对敌方防线进行了全面侦察。通过侦察,吕俊生发现敌人的防御薄弱环节,并决定采取速战速决的方式,打敌个措手不及。他指挥部队从多个方向同时发起攻击,尽量避免与敌人正面硬碰硬的冲突,而是利用夜晚和地形优势,采取了分散包围的战术。

在战斗的过程中,吕俊生指挥部队精准打击敌人的要害,同时在自己连队中发挥着鼓舞士气的作用。尤其在关键时刻,吕俊生亲自带领一小队战士突入敌阵,摧毁敌人的指挥中心,为部队争取了宝贵的时间。

吕俊生带领的连队在这次战斗中消灭了108名敌伪军,且自身仅有一名战士受伤,创下了战斗史上的传奇记录。战后,吕俊生被授予“英雄连长”称号,而他所指挥的六连队也被誉为“英雄连队”。

晚年英雄精神的传承1955年评定军衔时,毛主席特意过问吕俊生的情况。当时吕俊生只是个营级干部,按规定应该授予中校军衔。解放军里营级干部多如牛毛,能被毛主席记住的可真是凤毛麟角。毛主席还给他贴了个"勇武过人、勇冠三军"的标签,这评价可不是盖的。

经过多年的战斗,吕俊生的身体已经出现了不同程度的伤病,尤其是长期的战斗给他留下了不少身体上的隐患。在这些伤病的影响下,吕俊生决定在战争结束后退役,回到家乡,开始一段新的生活。

1950年,吕俊生参加了全国第一次战斗英雄代表大会。作为华北战区的战斗英雄,他在大会上受到了毛主席的亲切接见。当时,毛主席握住吕俊生的手,称他为“军中吕布”,并高声称赞他:“我知道你,你很厉害!”这是对吕俊生的极高评价,尽管获得如此荣耀,吕俊生始终保持着谦逊的态度,他并未因此沉迷于名利,而是选择了回到家乡,过上了平凡而朴实的生活。

回到家乡后,吕俊生参与到当地的农田治理和基础设施建设中。他用自己的实际行动践行着党员的职责,始终保持着与群众的紧密联系,帮助村里进行发展和改善。作为“英雄连长”的他,依然受到家乡人民的尊敬和爱戴。

吕俊生的名字在家乡的口碑中口口相传,他的一生虽然没有华丽的荣誉和鲜花,但他扎根基层,深入群众,以实际行动履行了一名党员的责任,做出了不朽的贡献。尽管已经远离了战争的硝烟,但吕俊生依旧是乡亲们心中的英雄。

1970年11月22日,年迈的吕俊生参加了村里组织的电影放映活动。当时放映的电影是有关抗战题材的影片,电影结尾时,八路军战士的胜利场景勾起了吕俊生对过去岁月的回忆。看着银幕上激烈的战斗场面,吕俊生不禁笑出了声,仿佛自己回到了那个激荡的岁月。可惜,命运弄人,就在笑声结束的瞬间,吕俊生突发心脏病,突然倒下,离世时享年63岁。

他的死讯很快在当地传开,许多人前来送别,表达对这位英雄的敬意和怀念。吕俊生的葬礼成为了一个集体的仪式,家乡的村民们纷纷前来悼念,感谢他为大家做出的贡献,深切悼念这位曾经在抗日战场上英勇奋斗的英雄。

吕俊生的影响远不止于家乡。他的英雄事迹和传奇一生被许多新闻媒体报道,成为了全社会尊敬英雄、缅怀历史的标杆。