地主刘继祖给朱元璋一块地葬父,他当上皇帝后,是如何报答他的?

引言

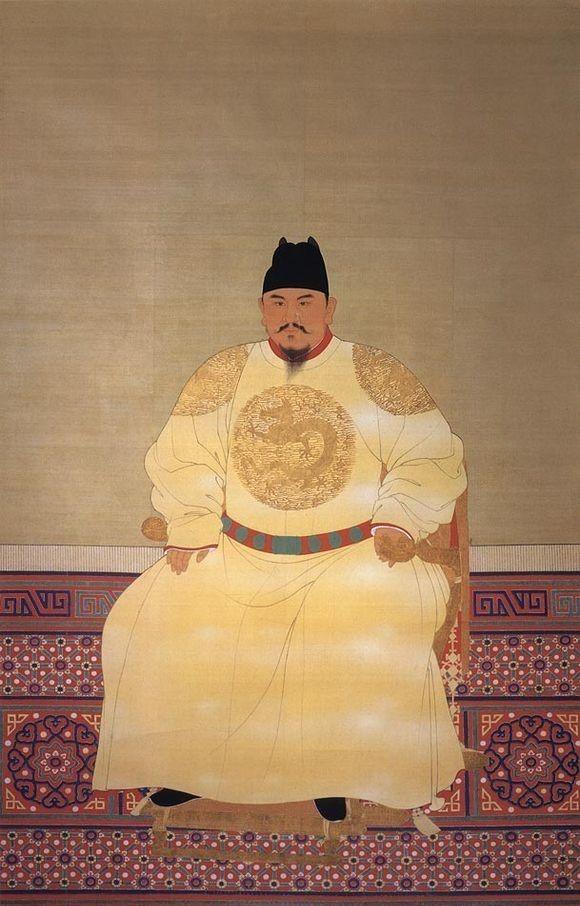

洪武元年,明太祖朱元璋衣锦还乡。当他站在故土凝望着那片曾经安葬父亲的荒坡时,往事如潮水般涌来。二十多年前的至正四年,他还只是一个贫苦农家少年。父亲朱五四辛劳一生,临终时却连一块安身之地都没有。老东家刘德不念及朱五四为他耕作一生的情分,拒绝了安葬请求。危急时刻,是族中一位名叫刘继祖的善良人士,施舍了一块荒坡之地,让朱五四得以入土为安。命运弄人,当年那个无处安葬亲人的贫苦少年,如今已是一统天下的九五之尊。面对昔日的恩怨,朱元璋秉持君子之风,既不计前嫌,也不忘恩义,他为刘继祖追封义惠侯,以报当年一方净土之恩。这段跨越二十余载的故事,既是一个皇帝的人性写照,也是一个时代的人情冷暖。

家国恩仇忆沧桑 乱世农家叹苦

元朝统治者对南宋故地的政策可谓是步步紧逼。从忽必烈开始,朝廷就对汉地百姓实行严苛的管控和盘剥。

元廷先后推行"榷铁"制度和新的盐税政策,强制百姓以宋朝的"交子钞"兑换"中统钞",这种不平等的比例让农民们几乎倾家荡产。百姓们的日子越发难过,地主们的压榨也变本加厉,三七分成成为常态,农民们连最基本的生存都难以维系。

在这样的大背景下,朱五四一家的遭遇就显得格外典型。他的岳父,也就是朱元璋的外祖父,是南宋覆灭时的一名幸存士兵。当年崖山海战,三十万军民投海殉国,这位陈姓小兵侥幸逃生,辗转来到江淮一带定居。

朱五四的父亲朱初一,虽然还能拥有几亩薄田,但到了朱五四这一代,家中已经一贫如洗。家道中落的朱五四只能给地主刘家当佃户,靠种地为生。

朱五四的生活轨迹就是一条永不停歇的劳碌之路。从小他就在家里的豆腐摊上帮工,长大后又要承担家里的农活。结婚后的生活更是被困在豆腐摊、农田和一间破茅草屋之间。

在元朝短短的统治时期,农民起义此起彼伏。这些起义的频繁程度,足以说明当时百姓生活的艰难。农民们向来安分守己,若非走投无路,绝不会选择揭竿而起。

朱五四一生都在为生计奔波,但最终还是难逃贫困的命运。他的生活就像是那个时代千千万万个普通农民的缩影,承受着来自统治者和地主的双重压迫。

这样的背景下,朱五四的三个儿子:朱重五、朱重六和朱重八,也不得不各自为生计奔波。他们的命运,就像是那个动荡年代里所有贫苦人家子女的写照。

穷困农子求一方土 善心邻里施葬身地

至正四年的初春,朱五四因积劳成疾,病倒在那间破旧的茅草屋里。这位劳碌了一辈子的老农,在生命的最后时刻连一块安身之地都无法留给自己。

朱重八和他的兄长们四处奔走,想为父亲寻一块安葬的土地。他们先去找了朱五四常年耕种的地主刘德,恳求能够施舍一小块地。

刘德不仅断然拒绝,还说了许多难听的话。在他眼里,一个佃农即便是死了,也不配葬在他家的良田上。

几兄弟又去找了村里其他有些余财的人家,但都吃了闭门羹。那时的民间有个说法:"穷人活着没人理,死了更没人管。"

就在朱家兄弟走投无路之际,住在村东头的刘继祖听说了这件事。这位年过半百的老人,虽然家境也不富裕,但却愿意伸出援手。

刘继祖带着朱家兄弟,来到自家一处荒坡地。那是一块不太适合耕种的土地,长满了荒草和灌木。

他二话不说,就把这块地划给了朱家。在刘继祖看来,死者为大,人都死了还计较那么多做什么。

有了这块地,朱重八和兄长们总算松了一口气。他们清理了荒坡,为父亲准备了一个还算体面的葬礼。

村里的人都说刘继祖是个明白人。要说这块荒坡地,确实不值几个钱,但在那个时节能有这份善心的人却不多。

朱五四入土为安的那天,整个朱家除了办丧事的花销,只剩下两贯钱。朱重八把这点钱分给了两个兄长,自己则空着手离开了家乡。

这一走就是二十多年,等他再回来时,已经是统一天下的明太祖。而那个当年施舍一块荒地的刘继祖,也早已白发苍苍。

朱元璋登基后做的第一件事,就是派人寻访刘继祖的下落。得知老人还健在时,他立即下令召见。

在金碧辉煌的宫殿里,年迈的刘继祖面对当年那个贫困少年,一时不知该如何称呼。朱元璋亲自搀扶起老人,向他叙说当年的恩情。

朱元璋不仅追封刘继祖为义惠侯,还赐予他大量金银财帛。他对身边的大臣说:"若无刘继祖一方净土,朕父何以安息。"

刘继祖的善举,不仅让一个贫苦农民得以入土为安,更在二十年后收获了意想不到的回报。这个故事在民间广为流传,人们常说:"种善因得善果,刘继祖种下的是一方净土,收获的却是一生富贵。"

这段历史,成为了朱元璋为政执政的一个缩影。他虽贵为天子,但始终没有忘记自己的出身,也没有忘记那些在自己困难时伸出援手的人。

知恩不忘报善人 封爵赐银助子孙

洪武元年,明太祖朱元璋在登基大典后,立即派出专门的使臣前往凤阳老家。这支队伍的任务只有一个:寻访当年施地安葬朱五四的刘继祖。

使臣来到凤阳时,发现刘继祖一家仍住在当年的老宅子里。这位老人已经年过古稀,但依然硬朗,每日还在自家的园子里种些菜蔬。

朝廷的车马浩浩荡荡开进村里时,村民们都吓傻了。使臣宣读了圣旨,要请刘继祖即刻启程进京面圣。

刘继祖听完圣旨,连连摆手说自己年纪大了,实在不便远行。使臣却道:"皇上特意交代,若是老人家不便走路,就用软轿抬着走。"

一路上,朝廷派人专门照料刘继祖的起居。队伍走走停停,用了整整半个月才到达应天府。

朱元璋在金銮殿上召见了刘继祖。这位当年的贫困少年,如今已是九五之尊,但面对刘继祖时却表现得十分恭敬。

朱元璋命人搬来了太师椅,让刘继祖坐下说话。他向群臣详细讲述了当年刘继祖施地安葬其父的恩情。

群臣听完,无不为之动容。朱元璋当即宣布,追封刘继祖为义惠侯,赐予黄金千两、白银万两,绸缎千匹。

不仅如此,朱元璋还特意在凤阳为刘继祖修建了一座府邸。这座府邸占地百亩,比一般的侯爵府邸还要气派。

朱元璋还下令,从此以后刘继祖的子孙都可以世袭义惠侯的爵位。同时规定,刘家子孙不用参加科举考试,朝廷会直接给予官职。

刘继祖在京城住了一个月,朱元璋经常召他入宫叙话。每次见面,朱元璋都要询问老人家的起居饮食是否习惯。

临走时,朱元璋又赐给刘继祖一批名贵的补品和药材。他还特意叮嘱随行的官员,一定要把老人家平安送回凤阳。

回到凤阳后,刘继祖的日子发生了翻天覆地的变化。从前那些看不起他的人,现在都要毕恭毕敬地称一声"侯爷"。

刘继祖的儿子们也都当上了朝廷命官。他的长子被任命为凤阳知府,次子被派往南京任职,都是实权要职。

朱元璋每年都会派人来看望刘继祖,送来御医和补品。但凡是刘家有什么困难,朝廷都会第一时间派人前来解决。

这份恩遇一直延续到刘继祖去世。在他临终前,朱元璋派出的御医一直守在床前,尽心竭力地医治。

刘继祖去世后,朱元璋破例为他举行了和亲王一样规格的葬礼。他还专门派人在凤阳修建了一座祠堂,用来纪念这位恩人。

直到明朝灭亡,刘继祖的后人都一直享受着朝廷的优待。这个故事也在民间广为流传,成为了"滴水之恩,涌泉相报"的典范。

恩怨两重皆有报 贵胄凡人各有终

刘继祖的善举得到了丰厚回报,而那位冷漠的地主刘德却迎来了截然不同的命运。在朱元璋登基后不久,刘德家族的覆灭也拉开了序幕。

当年拒绝给朱五四一块葬身之地的刘德,随着年岁增长变得更加贪婪。他大肆兼并土地,欺压佃户,在当地作威作福。

洪武二年,朱元璋派人暗访凤阳民情时,得知刘德家族的所作所为。查实后发现,刘德不仅霸占良田数千亩,还私设牢狱,非法拘禁农民。

朱元璋下令彻查刘德家族的劣迹。官府很快就查出,刘德家族多年来一直勾结地方官员,逃税漏税,甚至参与过地下钱庄的勾当。

刘德一家被押解进京,面对金殿之上的天子。朱元璋让刘德回忆二十多年前的那件事,刘德这才想起自己曾经拒绝过朱五四的安葬请求。

按照大明律例,刘德家族的罪行足以满门抄斩。但朱元璋念在他们都是同乡,只是将刘德全家流放到云南边陲。

刘德的家产全部充公,其中大部分田产被分给了当地贫苦农民。那些曾经受过刘德欺压的佃户,终于翻身做了地主。

与刘德形成鲜明对比的是刘继祖家族的兴旺发达。刘继祖的子孙世代都在朝廷做官,家族势力不断壮大。

洪武十年,刘继祖的长孙刘勋考取进士,朱元璋破例让他不用从基层做起,直接授予了从三品的要职。朱元璋说:"这是记着他祖父的情分。"

刘继祖家族在凤阳一带修建了多处义庄,专门救助贫困百姓。每逢灾年,刘家的粮仓都会向百姓开放,分发粮食。

到了永乐年间,刘继祖的后人依然受到朝廷优待。永乐皇帝朱棣特意下旨,让刘家子弟优先选用,以表彰刘继祖当年的义举。

这个善有善报、恶有恶报的故事在民间广为流传。后人常说,刘继祖和刘德的不同命运,印证了"种瓜得瓜,种豆得豆"的道理。

朱元璋在位期间,多次在朝堂上讲述这个故事。他让大臣们明白,对待百姓要心存善念,因为善举总有回报。

这段历史被收录进《明实录》,成为了明朝重要的历史典故之一。后世的史官评价说:"明太祖善待刘继祖,既显君恩浩荡,更见民心所向。"

直到明朝末年,刘继祖家族仍然享有特殊待遇。崇祯皇帝在危难之际,还特意下诏嘉奖刘家子孙行善积德、继承先祖美德。

三百年后,当地百姓还在传颂这个故事。人们说,刘继祖家族的兴旺,靠的不是权势,而是祖上积下的阴德。

这个故事也被后世文人写进话本,编成戏文,在民间广为流传。它不仅记录了一段历史,更成为了激励人们向善的经典教材。