1946年贝利亚下令,让日军女战俘参与实验,过程残忍至极

在第二次世界大战结束后的西伯利亚,一场惊天的秘密实验正在悄然进行。这个由苏联内务人民委员贝利亚亲自下令的实验,其参与者是数百名被囚禁的日军女战俘。在这片冰冷的土地上,她们被剥夺了所有权利,沦为一场疯狂科学实验的牺牲品。实验的内容令人难以置信:科学家们试图创造一种全新的生物,一个介于人类和类人猿之间的物种。然而,这场实验的背后究竟隐藏着什么样的政治动机?贝利亚为什么会对这样一个极端的科学实验如此执着?更重要的是,这些无辜的女战俘最终遭遇了怎样的命运?

一、贝利亚的政治崛起与权力欲望

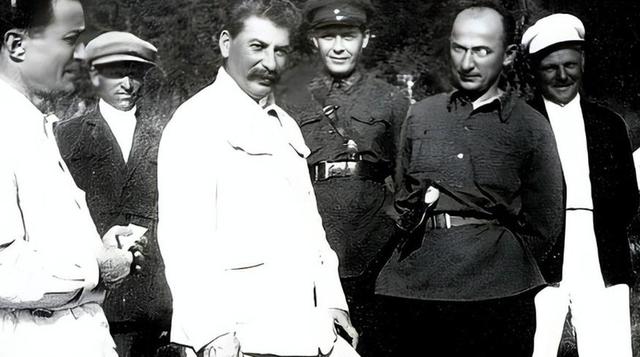

1930年的外高加索地区局势动荡,民族矛盾与社会冲突不断升级。格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆三个加盟共和国的党组织之间矛盾重重,地方势力与中央政府之间的对抗日益加剧。斯大林意识到必须采取果断行动来稳定局势,他选择了年轻有为的拉夫连季·贝利亚担任这一重任。

贝利亚抵达第比利斯后,立即展开了一系列政治行动。他首先分析了当地各派系的力量对比,发现外高加索地区的政治矛盾主要源于三个方面:民族分离势力的抬头、地方党组织的腐败以及经济发展的不平衡。

为了解决这些问题,贝利亚采取了分化瓦解的策略。他先是在格鲁吉亚共产党内部发起了一场整肃运动,以"肃清反革命分子"为名,清除了一批持异见的党员干部。这些人大多是前门诺维克党人或是持民族主义倾向的知识分子。

在肃清异己的同时,贝利亚也在积极扩充自己的势力。他从莫斯科调来了一批忠于斯大林的干部,同时也提拔了一些本地的年轻党员。这些人大多缺乏政治经验,但对贝利亚忠心耿耿。通过这种方式,贝利亚在格鲁吉亚共产党内部逐渐形成了一个以他为核心的政治集团。

1931年,贝利亚开始着手处理外高加索地区的经济问题。他提出了一个雄心勃勃的工业化计划,要求在格鲁吉亚建立一系列重工业企业。这个计划得到了斯大林的支持,莫斯科很快就拨付了大量资金。在短短两年内,第比利斯、巴统等城市就建起了多家工厂,为当地提供了大量就业机会。

经济建设的成功为贝利亚赢得了威望,也为他进一步巩固权力创造了条件。1932年,他开始对亚美尼亚和阿塞拜疆的党组织施加影响。他通过调解两国之间的边界纠纷,逐步将自己的影响力扩展到整个外高加索地区。

到1934年,外高加索地区的局势基本稳定。贝利亚通过一系列政治和经济手段,不仅平息了地区动乱,还建立起了一个以他为中心的权力网络。这一成就得到了斯大林的高度认可。同年,贝利亚被任命为格鲁吉亚共产党第一书记,成为外高加索地区实际上的最高统治者。

在担任格鲁吉亚共产党第一书记期间,贝利亚继续推行强硬政策。他加强了对知识分子的控制,严厉打击任何形式的民族主义倾向。同时,他也继续扩大工业规模,使格鲁吉亚成为苏联南部重要的工业基地。这些政策虽然引起了一些反对声音,但在强大的政治压力下,反对者们最终都选择了沉默或妥协。

二、苏联对日战俘的统计与分类管理

1945年8月苏联对日宣战后,大量日军被俘虏。苏联军方立即着手对这些战俘进行分类管理。在西伯利亚各地设立的战俘营中,军官与士兵被分开关押,技术人员与普通士兵也被区别对待。根据苏联内务部档案记载,仅在1945年9月至10月期间,就有超过60万日军被俘。

战俘营的设立遵循严格的地理分布原则。在远东地区,主要集中在哈巴罗夫斯克、符拉迪沃斯托克等地;在西伯利亚,则以新西伯利亚、克拉斯诺亚尔斯克为中心设立多个营地。每个营地都按照囚犯的军衔、专业技能进行详细分类。

在统计过程中,苏联军方特别关注具有特殊技能的战俘。这些人包括医生、工程师、化学家等专业人才。他们被单独列出,集中关押在专门的营区。据统计,在所有战俘中,具有专业技能的人员约占5%。其中,医务人员约800人,工程技术人员近2000人,化学专业人员约300人。

女性战俘的管理尤为严格。她们大多是随军护士、通讯员和文职人员,总数约为1500人。苏联军方将她们集中关押在专门的营区,由女性看守负责日常管理。这些营区主要分布在赤塔州和阿穆尔州等地区。

战俘的登记工作极为详细。每名战俘都必须填写一份详细的个人信息表,包括姓名、出生日期、军衔、专业特长、家庭住址等内容。这些信息被记录在专门的档案中,并按照编号系统整理存档。苏联内务部还为每名战俘拍摄照片,制作身份证明。

1946年初,苏联开始对战俘进行更细致的分类。他们根据战俘的体能状况将其分为四类:A类为完全健康可以从事重体力劳动者;B类为身体状况良好可从事一般劳动者;C类为身体虚弱只能从事轻度劳动者;D类为病号需要医疗照顾者。

这种分类直接决定了战俘的劳动分配。A类战俘被派往煤矿、伐木场等重劳动场所;B类战俘主要在工厂、建筑工地工作;C类战俘则被安排做一些室内轻工作。而D类战俘则被集中在战俘医院接受治疗。

专业技术人员的待遇相对较好。他们被分配到与其专业相关的工作岗位。例如,工程师被安排在机械制造厂担任技术顾问,医生则在战俘医院工作。这种安排既利用了他们的专业知识,也为苏联的战后重建提供了技术支持。

在整个分类管理过程中,苏联军方建立了一套完整的考核评估制度。每个月都要对战俘的劳动表现、健康状况进行评估,并根据评估结果调整其劳动强度和食品配给标准。这种严格的管理制度一直持续到1950年代初期战俘开始陆续遣返。

三、贝利亚主导的人体实验计划

1946年2月,在莫斯科郊外的一座秘密研究所内,贝利亚召集了一群苏联顶尖的生物学家和医学专家,商讨一项绝密的研究计划。这个计划的代号为"项目23号",其核心内容是利用日军女战俘进行一系列人体实验,研究人类与类人猿杂交的可能性。

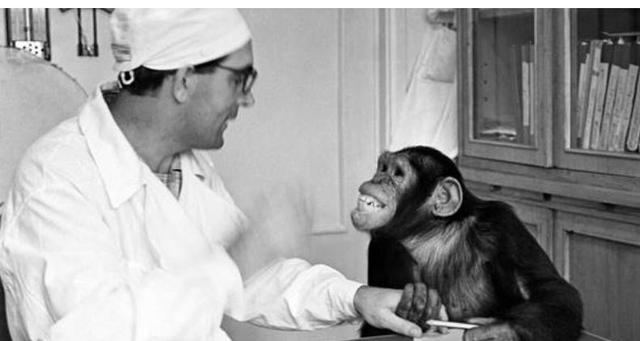

研究所的负责人是伊万诺夫教授,他曾在非洲进行过类似实验。在贝利亚的直接授意下,伊万诺夫从各个战俘营挑选了约200名年龄在20至30岁之间的日本女战俘。这些女战俘大多是随军护士和医务人员,她们被转移到位于西伯利亚腹地的专门实验基地。

实验基地位于克拉斯诺亚尔斯克以北约300公里的一处偏僻地区,由三个相互独立的区域组成。第一区域是实验室和手术室,配备了当时最先进的医疗设备;第二区域是监禁区,由多个独立牢房组成;第三区域是研究人员的生活区,包括办公室、宿舍和会议室。

实验分为多个阶段进行。第一阶段是基础数据收集,研究人员对每位女战俘进行详细的体检,记录各项生理指标。第二阶段是药物试验,研究人员使用各种实验性药物测试其对人体的影响。第三阶段则是最为残酷的手术实验,包括器官移植和基因改造尝试。

1946年春季,第一批实验开始。研究人员首先测试了一种新型荷尔蒙制剂,这种药物据说能改变人体的基因结构。实验持续了三个月,期间有多名女战俘因药物反应过度而死亡。但这并未影响实验的继续进行。

到了夏季,实验进入了更为严酷的阶段。研究人员开始尝试将类人猿的器官组织移植到人体内。这些手术大多在没有麻醉的情况下进行,造成了极大的痛苦。据幸存者后来透露,手术室里常常传出凄厉的惨叫声。

1946年秋季,伊万诺夫团队开始进行最后一项实验:尝试培育人类与类人猿的混合胚胎。这项实验持续到年底,但最终以失败告终。在整个实验过程中,约有三分之二的女战俘死亡,其中大多数是死于手术并发症或药物中毒。

为了掩盖这一罪行,贝利亚下令销毁了大量相关文件。幸存的女战俘被转移到其他战俘营,并被要求签署保密协议。研究人员也被分散到苏联各地的研究所工作,实验基地则被彻底摧毁。

1947年初,随着斯大林对生物学研究方向的调整,这项极端的人体实验计划最终被叫停。但在此之前,它已经造成了无法挽回的人命损失。据不完整统计,仅在这项实验中就有130多名日本女战俘丧生,这还不包括那些在后续生活中因实验后遗症而死亡的人数。

四、实验的终止与档案的销毁

1947年3月,随着斯大林对生物学研究方向的重新定位,贝利亚主导的"项目23号"被迫终止。终止过程分为三个阶段:首先是实验的紧急叫停,其次是相关人员的转移安置,最后是证据的彻底销毁。

在实验叫停的第一阶段,伊万诺夫教授接到了来自莫斯科的紧急命令。3月15日凌晨,所有正在进行的实验立即停止,研究人员被要求在24小时内整理并封存所有实验数据。当时正在进行的手术被迅速结束,药物试验也被中断,实验室里的设备开始紧急清理。

人员转移工作在3月底开始。幸存的女战俘被分散转移到西伯利亚各地的普通战俘营。为了确保消息不会泄露,这些转移行动都在夜间进行。每个战俘都被要求签署严格的保密协议,违者将面临严厉惩罚。研究人员则被分配到莫斯科、列宁格勒等地的不同研究所,他们的研究方向被调整为普通生物学研究。

档案销毁是最为彻底的一个环节。4月初,一支特别行动小组抵达实验基地。他们首先销毁了所有的实验记录,包括研究日志、实验数据、病历档案等文件。实验过程的照片和录像资料被全部焚烧。基地内的特殊医疗设备被拆解,部分运往其他研究所,部分就地销毁。

最引人注目的是实验基地本身的处理。行动小组采用了一种特殊的方法:他们首先拆除了所有可移动的设施,然后用炸药将主要建筑物炸毁。为了确保不留痕迹,他们还在废墟上播撒了快速生长的植物种子。短短几个月后,这里就变成了一片茂密的灌木丛,完全看不出曾经存在过任何建筑物。

然而,销毁工作并非完全彻底。在1990年代初期,一些文件在前克格勃档案中被发现。这些文件主要是一些行政命令和人员调动记录,虽然不涉及具体实验内容,但足以证实这个项目的存在。其中最重要的是一份日期为1947年3月12日的命令,上面明确写着"立即终止23号项目所有相关活动"。

此外,一些参与实验的苏联科学家在晚年也留下了零星的证词。1985年,一位已经退休的实验室技术员在临终前向家人透露了一些细节。他描述了实验室的布局,以及当时使用的一些特殊设备。这些证词虽然片段,但与后来发现的档案记录相互印证。

值得注意的是,在档案销毁过程中,一些重要的实验数据被秘密转移到了莫斯科的特殊档案室。这些资料被归类为"绝密"级别,直到今天仍未解密。根据一些专家的推测,这些资料可能包含了某些具有重要科研价值的发现,因此被特意保留下来。

整个项目的终止和档案销毁工作持续到1947年6月才完全结束。在此期间,所有相关人员都被严密监视,以防止信息泄露。这种严格的保密措施一直持续到苏联解体,使得这段历史长期被掩盖。

五、日俄两国对实验真相的态度转变

1991年苏联解体后,有关"项目23号"的信息开始逐渐浮出水面。1992年2月,俄罗斯联邦档案局在整理前克格勃档案时,发现了一批与该项目相关的行政文件。这些文件虽然数量有限,但为揭示这段历史提供了重要线索。

1993年,第一位实验幸存者田中雅子在东京举行了新闻发布会。她详细描述了在克拉斯诺亚尔斯克实验基地的经历。据田中叙述,实验人员每天都会给战俘注射不明药物,进行各种痛苦的检查和手术。这次公开讲述在日本社会引起强烈反响,促使日本政府开始正式关注这一历史问题。

1994年4月,日本外务省成立了专门调查组,着手收集相关证据。调查组先后走访了127名归国战俘,其中15人亲身经历过人体实验。他们的证词基本一致:实验基地位于克拉斯诺亚尔斯克以北的森林地带,由三个区域组成,实验持续了约一年时间。

与此同时,俄罗斯方面的态度也在发生变化。1995年,叶利钦政府同意开放部分相关档案。一个由俄日两国专家组成的联合调查组开始工作。他们在新西伯利亚档案馆发现了一份重要文件:1947年3月的一份物资调拨清单,上面详细记录了实验基地使用的医疗设备和药品。

1996年,一位参与过实验的苏联医生的日记在莫斯科被发现。这位医生详细记录了实验过程中使用的药物配方和手术方法。日记中提到,研究人员试图通过改变人体基因结构来实现特定目标,这印证了幸存者的证词。

1998年,日本政府向俄罗斯提交了正式交涉文件,要求全面公开相关档案。俄方起初采取回避态度,但在国际社会压力下,同意逐步开放档案。2000年,两国签署了一份谅解备忘录,同意共同建立专门的历史研究机构。

2001年至2005年间,这个研究机构在克拉斯诺亚尔斯克地区进行了实地考察。虽然实验基地已经被彻底摧毁,但研究人员通过地质勘探和植被分析,确认了基地的具体位置。在废墟下层,他们发现了一些医疗器械的残片和玻璃试管碎片。

2006年,俄罗斯国家档案馆公布了一批新发现的档案,包括一些实验基地的行政命令和人员名单。这些文件显示,实验规模比此前估计的更大,参与的研究人员超过50人,受害者人数可能达到200人以上。

2010年代以来,随着更多档案被解密,这段历史逐渐为人所知。2015年,在莫斯科举行的国际历史学会议上,俄罗斯学者首次公开承认这一实验计划的存在。2018年,日本政府将这段历史编入高中历史教科书,作为战后日俄关系的重要组成部分。

这些年来,实验幸存者的人数不断减少。截至2020年,仅存的幸存者不足5人。但他们的证词,连同陆续发现的档案材料,共同构成了还原这段历史真相的重要依据。2023年,俄罗斯档案局表示,将在未来几年内逐步解密更多相关档案。