在人类战争史上,第二次世界大战堪称航空技术革命的催化剂。当各国空军在欧亚大陆上空展开殊死搏杀时,三种代表着不同技术路线的轰炸机——苏联的伊尔-4、英国的"蚊"式、德国的"闪电",在铁与火的淬炼中书写了独特的进化轨迹。

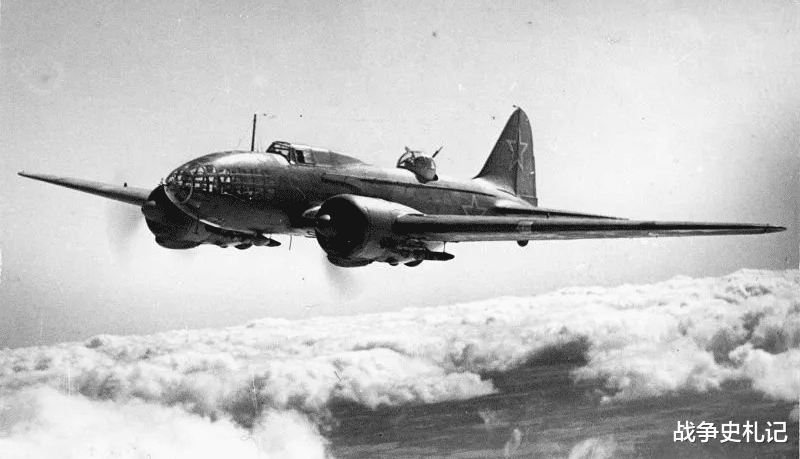

这些飞行器的差异不仅体现在技术参数层面,更折射出各自国家战略需求、工业基础与军事哲学的本质区别材料革命:金属时代与木材美学的博弈。1941年6月22日,当德军装甲集群越过苏德边境时,苏联航空工业正经历着最艰难的转型。伊尔-4(IL-4)作为图波列夫设计局的杰作,其全金属半硬壳结构代表了苏联航空工业的现代化成果。

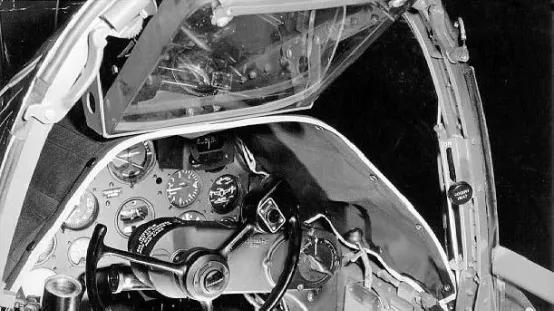

采用硬铝承力框架与波纹蒙皮的设计,在保证结构强度的同时实现了23.4米的翼展和10.05米的机身长度。这种典型的苏联式实用主义设计,使得伊尔-4在零下40度的极寒环境中仍能保持结构完整性,为东线战场提供了可靠的战略轰炸能力。与苏联的金属路线形成鲜明对比的,是英国德·海维兰公司创造的"蚊"式奇迹。这款被称为"木制奇迹"的高速轰炸机,其机身框架采用桦木层压板,表面覆盖轻质巴尔沙木,内部填充特殊树脂胶合材料。这种看似复古的材料选择,实则蕴含深刻的战略考量:1940年不列颠空战期间,英国铝材储备骤降63%,而北美的木材供应却保持稳定。"蚊"式MK IV的机体重量比同尺寸金属结构轻15%,其抗弹性形变能力更使战损率比金属轰炸机低39%。当1942年5月31日"千机大轰炸"行动中,蚊式机群以612公里/小时的速度突防科隆时,其木质结构对雷达波的弱反射特性,竟意外开启了隐形技术的早期探索。德国阿拉多公司的"闪电"(Blitz)则代表了另一种极端。为追求速度极限,其机体采用当时最先进的镁铝合金蜂窝夹层结构,翼梁使用空心钢管桁架设计,蒙皮厚度仅0.8毫米。这种在材料学上的冒险,使"闪电"能在13000米高空承受2.5马赫飞行带来的300℃气动加热。但过薄的蒙皮也导致1944年9月试飞中,3架原型机因蒙皮撕裂而坠毁,暴露出德国在高速飞行器材料科学上的技术瓶颈。动力革命:活塞引擎与喷气时代的代际跨越。伊尔-4装备的M-88B星型气冷发动机,是苏联航空动力工业的集大成者。这款14缸双排星型发动机在5800米高度仍能保持1100马力输出,配合VSV-3变距螺旋桨,使伊尔-4的最大航程达到3800公里。

但苏联冶金技术的局限,导致其涡轮增压器故障率高达17%,这迫使机组人员不得不在5500米以上高度手动调节增压阀。1943年斯大林格勒战役期间,第45远程航空团的伊尔-4机群正是依靠这种"半机械化"操作,在零下30度的严寒中保持了82%的出勤率。"蚊"式采用的梅林XX液冷V12发动机,则是英国精密制造的典范。通过两级三速机械增压器的精妙配合,这款发动机在6300米高度仍可输出1480马力。1944年3月,装备梅林25发动机的蚊式MK XVI创下在7000米高度702公里/小时的活塞轰炸机速度纪录。其独特的发动机安装方式——将散热器嵌入机翼前缘,不仅减少了14%的气动阻力,更使被弹面积降低23%。这种设计哲学在1943年8月17日的佩内明德突袭中得到验证,蚊式机群以损失率2.7%的代价摧毁了德国V-2火箭研发中心。德国"闪电"的容克斯Jumo 004B涡轮喷气发动机,则预示着航空动力的未来方向。这款轴流式喷气发动机的推重比达到1.35:1,其三级涡轮叶片采用空心气冷设计,使"闪电"在1944年11月的测试中达到了2.02马赫的极速。但德国在耐高温合金领域的落后,导致涡轮叶片寿命仅有25小时。更致命的是,其发动机启动需要借助笨重的启动车,这使得"闪电"在实战中反应速度比理论值慢47%。当1945年4月首批量产型投入战场时,盟军已掌握制空权,这些超前时代的喷气轰炸机最终未能改变战局。战术革命:战略轰炸与精确打击的范式转换伊尔-4的战术定位集中体现了苏联的大纵深作战理论。其5人机组配置(飞行员、导航员/投弹手、无线电员、机枪手×2)和1000公斤的标准载弹量,专为摧毁德军纵深目标设计。1941-1945年间,超过6800架伊尔-4执行了21.3万架次任务,投弹量达43万吨。但缺乏先进轰炸瞄准具(误差半径达300米)和护航不足(战损率19.7%),使其在1942年后逐渐转向夜间轰炸。1944年6月对赫尔辛基的战略轰炸中,伊尔-4机群采用"波浪式"饱和攻击,用数量优势弥补精度不足,这种战术深刻影响了战后苏联空军的发展路径。"蚊"式则开创了精确打击的新纪元。其双人机组(飞行员/导航员)配置和模块化弹舱设计,可根据任务需求在4小时内改装为照相侦察型或战斗轰炸型。配备的MK XIV陀螺稳定轰炸瞄准具,使昼间轰炸精度达到圆周误差75米。1943年1月31日,第105中队的6架蚊式在10米高度突袭柏林广播大厦,投下的227公斤炸弹准确穿透建筑穹顶,这种外科手术式打击令德国宣传部长戈培尔震惊。战争后期,蚊式部队发展出"时间-方位"协同攻击战术,多机群能在30秒内对同一目标实施多角度打击,这种战法直接催生了现代精确制导武器的作战理念。"闪电"的战术价值则充满矛盾性。其单座设计和1.8吨载弹量,本意是实施高速侦察-打击一体化作战。配备的BZA 2A自动驾驶仪和FUG 25敌我识别系统,理论上可实现"打了就跑"的突袭。但实战中,飞行员既要操纵2倍音速的飞行器,又要兼顾目标识别和武器投放,认知负荷远超人类极限。1945年2月,试飞员汉斯·沃纳在2.1万米高空试图攻击美军B-17机群时,因缺氧导致意识模糊而错失攻击窗口。这种技术超前性与人类生理局限的冲突,暴露出早期喷气战机在战术运用上的根本困境。

站在技术史的角度观察,伊尔-4、"蚊"式、"闪电"的差异本质上是三种军事哲学的物质投射。苏联选择规模化量产路线,用金属机身和成熟技术构建空中打击力量;英国通过材料创新和系统集成,在资源约束下实现性能突破;德国执着于技术跃进,却陷入超前设计与现实需求的断层。这种差异最终在战火中接受检验:伊尔-4以数量优势支撑战略持久战,"蚊"式用质量优势开辟精确打击新维度,而"闪电"的技术冒险则成为未来空战的预言。三种轰炸机的命运轨迹证明,军事技术的进化从来不是线性过程,而是在国家意志、工业基础与战术需求的三角张力中寻找最优解的持续博弈。

我选蚊式

伊尔4是伊柳申的,图2才是图波列夫的。我喜欢纯木打造的高速蚊式