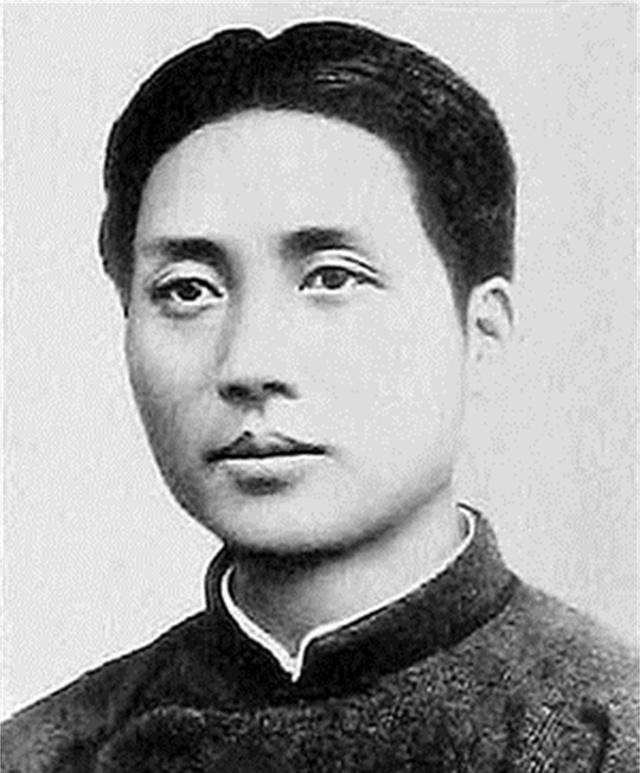

他是毛主席的头号爱将,若没有被迫害牺牲,十大元帅名单或将改写

1929年,一首"男儿沙场百战死,壮士马革裹尸还"的绝命诗震撼了整个红军。诗作者伍中豪,这位被誉为毛泽东的"头号爱将"的红军将领,在短暂而璀璨的革命生涯中展现出惊人的军事才能。他出身名门,却投身革命;文武双全,却英年早逝。从北大才子到黄埔军校优等生,从秋收起义的骁将到井冈山的得力干将,伍中豪的人生轨迹令人扼腕。1930年,年仅25岁的伍中豪在福建漳州遭遇不测。聂荣臻元帅曾感慨:"如果伍中豪同志没有牺牲,十大元帅就要换座次了。"这位本该站在共和国元帅行列的将领,究竟有着怎样非凡的经历?

名门少年 投身革命

二十世纪初的湖南耒阳,伍家是当地有名的大户。1905年,伍中豪就出生在这样一个优渥的家庭中。

在那个动荡的年代,伍家并未像其他富裕家庭一样固守传统,反而重视新式教育。伍中豪从小受到良好的教育,展现出过人的聪慧。

1920年,年仅十五岁的伍中豪考入北京大学文学院。这在当时可以说是一个令人瞩目的成就。

北京大学是新文化运动的中心,各种进步思潮在这里交汇。在这里,伍中豪遇到了改变他一生的导师——李大钊。

在李大钊的引导下,伍中豪开始系统接触马克思主义理论。他不仅钻研理论,还积极关注工农运动。

很快,伍中豪成为了最早加入中国共产党的青年之一。这个选择让这位名门之后走上了一条截然不同的人生道路。

1924年,伍中豪经过严格选拔,成功考入黄埔军校第四期。这所孙中山先生亲自创办的军校,为中国革命培养了大批优秀将领。

在黄埔军校,伍中豪被分到第一团。这是一支正式的军官团,代表着最高等级的军事培训。

同期的学员中有一个叫林彪的年轻人,他被分在第二团。两人虽为同窗,但伍中豪的表现更加出众。

伍中豪在军校期间刻苦学习,成绩优异。他不仅掌握了扎实的军事理论,还在实践中展现出非凡的领导才能。

毕业后,伍中豪被留校担任教员。在广州这片革命的热土上,他开始了自己的军事生涯。

这位出身富裕却甘愿舍弃优渥生活的年轻人,用自己的选择证明了理想的力量。他的革命道路,就此开启。

同窗对弈 军政兼通

伍中豪与毛泽东的革命情谊始于一次偶然的谈话。两人相谈甚欢,发现对很多问题都有相似的见解。

为了能更多地向毛泽东请教,伍中豪主动搬出了自己的床铺。他只用两个简单的凳子,再借了两个毛泽东家的凳子,就这样在房间里安顿下来。

这种简陋的生活环境并未影响两人的交流。他们同桌吃饭,夜里促膝长谈,无话不说。

毛泽东虽然年长伍中豪十二岁,但从不以长者自居。他欣赏这位年轻同志的才华,常常与他探讨军事战略和革命理论。

每当毛泽东讲课,伍中豪都会抽空坐在教室后排认真听讲。他像普通学生一样记笔记,虚心求教。

而毛泽东也常常向伍中豪请教军事问题。他发现这位黄埔军校的高材生并非书呆子,而是能够灵活运用军事理论的实践者。

两人的关系越来越亲密,伍中豪亲切地称呼毛泽东为"哥哥"。毛泽东则给伍中豪起了个昵称,叫他"豪子"。

伍中豪不仅精通军事,在文学方面也颇有造诣。他的诗词创作常常令战友们赞叹不已。

这位被称为"第四军的文学家"的将领,写得一手好字。他常说,作诗要有热情洋溢的情调。

在繁忙的军务之余,伍中豪还特别喜欢下棋。他的棋艺在部队中数一数二,常常与人切磋。

有一次,他听说敌占区有位棋艺高超的老人。趁着夜色,他悄悄潜入敌占区,只为与这位高手对弈。

那一夜,伍中豪与老人连下五盘棋,三败二胜。输棋后,他虽然有些不甘,但并未气馁,而是表示日后要再来挑战。

这种豪爽直率的性格,正是毛泽东所欣赏的。在他看来,伍中豪不仅有军事才能,更难得的是有一颗赤诚的革命之心。

在革命队伍中,伍中豪展现出过人的组织能力和领导才能。他善于调动士气,深得部下爱戴。

毛泽东多次在会议上表扬伍中豪的工作。他说伍中豪这样的干部,既懂军事又懂政治,是革命事业不可多得的人才。

战功赫赫 开疆拓土

1926年,北伐战争打响,伍中豪被任命为连长。这个年仅21岁的年轻指挥官,在战场上展现出过人的胆识与智慧。

他带领部队参加了多次重要战役,每次都能准确把握战机。在一次关键战斗中,他带领一个连的兵力,竟然打退了敌人一个营的进攻。

1927年秋收起义时期,伍中豪被任命为副团长。他负责组织和训练工农武装,为起义做准备。

在组建工农革命军的过程中,伍中豪表现出卓越的组织才能。他把分散的农民武装整合成一支有战斗力的革命队伍。

宁冈战役是伍中豪军事生涯的一个重要转折点。面对敌人的重兵围剿,他提出了一个大胆的计划。

他带领部队佯攻正面,实则从侧翼包抄,一举打乱了敌人的部署。这个战术在后来被誉为"宁冈战法",成为红军战术的典范。

在赣南根据地的开辟过程中,伍中豪发挥了关键作用。他深入了解当地情况,制定了详细的发展计划。

毛泽东曾经评价说:"在赣南地区,红军能有今天这样的发展,伍中豪功不可没。"这句话充分肯定了伍中豪的贡献。

伍中豪在战斗中不仅注重战术,更重视对士兵的关怀。他经常和普通战士同吃同住,了解他们的困难。

在一次战斗后,他发现部队粮食不足。他立即组织部队开展生产自救,带头下田劳动。

他还特别重视部队的政治教育工作。每次战斗前,他都要给战士们讲解战斗的意义和目的。

在他的带领下,部队不仅战斗力强,政治觉悟也很高。战士们都说:"跟着伍团长打仗,既能打胜仗,又能明白为什么要打仗。"

1929年初,伍中豪率部参与了赣南三次反"会剿"。面对优势敌军的围剿,他采取灵活机动的战术。

他带领部队穿插于敌人的包围圈之中,打一枪换一个地方,让敌人疲于奔命。这种游击战术,为后来红军的战略转移提供了宝贵经验。

在一次战斗中,敌人占领了一个重要高地。伍中豪带领突击队,连夜爬上陡峭的山崖,从敌人意想不到的方向发起进攻。

这次战斗,不仅夺回了阵地,还缴获了大量武器弹药。毛泽东称赞说:"伍中豪打仗有股子韧劲,能打硬仗。"

红星陨落 壮志未酬

1930年初,红军准备向闽西地区扩展。伍中豪接到了一个重要的任务:开辟闽西根据地。

这个任务极其艰巨,因为闽西地区敌军势力错综复杂。伍中豪带领部队,从赣南出发,向闽西进军。

部队一路向东推进,遭遇了敌人的顽强抵抗。伍中豪指挥作战,连续攻克了几个重要据点。

在漳州地区,敌军设下了一个精心策划的陷阱。他们派出内奸,混入红军队伍中,伺机行动。

三月的一天,伍中豪正在指挥部研究作战计划。一个自称是地下党员的人,送来了一封紧急情报。

伍中豪按照惯例,仔细查看情报的真实性。这时,隐藏在附近的敌军突然发动了袭击。

战斗来得突然而激烈,敌军的火力异常猛烈。伍中豪立即组织部队进行反击。

在混战中,那个送情报的"地下党员"掏出手枪,对着伍中豪连开数枪。年仅25岁的伍中豪,就这样倒在了战场上。

消息传到井冈山,毛泽东闻讯后久久不语。他提笔写下了一首挽联:"军事天才年未老,革命功臣志未酬。"

伍中豪牺牲后,他的部下在整理遗物时,发现了一本日记。日记的最后一页写着:"男儿沙场百战死,壮士马革裹尸还。"

这首诗后来被传诵在红军队伍中,成为革命精神的象征。战士们把这首诗抄在布条上,在战斗时当作旗帜。

多年后,聂荣臻元帅在回忆伍中豪时说:"如果伍中豪同志没有牺牲,十大元帅就要换座次了。"

这不仅是一句惋惜之言,更是对伍中豪军事才能的高度肯定。他的战术思想和指挥艺术,在红军历史上留下了浓墨重彩的一笔。

毛泽东晚年时常说起伍中豪,称他是"难得的军事人才"。他感叹如果伍中豪能活到新中国成立,必定会成为共和国的重要将领。

1955年,新中国授予十位军事家元帅军衔。在这个光荣的序列中,本该有伍中豪的位置。

这位年轻的军事天才,虽然英年早逝,但他的革命精神和军事才能,永远铭刻在中国革命的历史丰碑上。