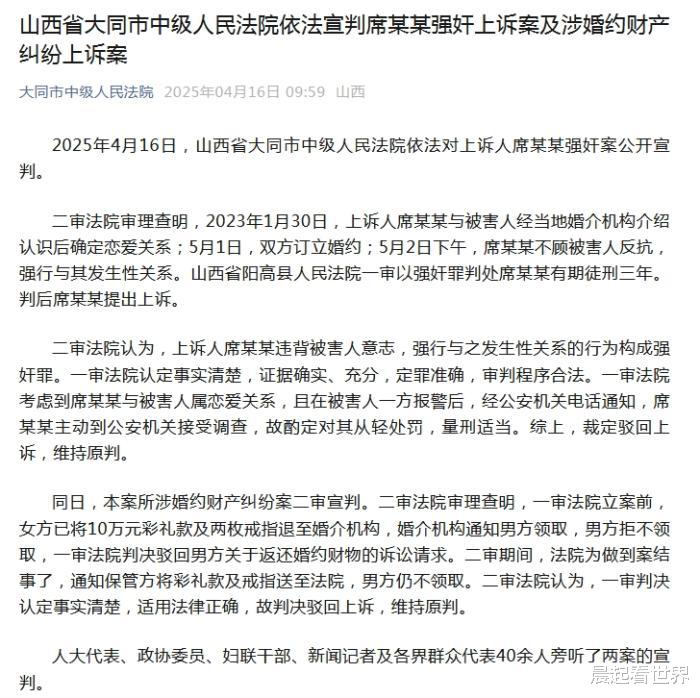

2025年4月16日,山西大同“订婚强奸案”二审宣判,法院裁定驳回男方上诉,维持原判。这场持续两年的案件,因涉及婚约、性暴力、彩礼纠纷等敏感议题,引发全民热议。当“准新郎”被认定为强奸犯,当10万元彩礼遭遇“退还难”,这场判决不仅是一纸法律文书,更是一场关于性别平等与司法公正的全民教育课。

案件回顾:从“订婚宴”到“铁窗泪”1:时间线

2023年1月:席某某与吴某某经婚介机构相识,确立恋爱关系;

5月1日:双方订婚,签订《订婚收彩礼协议》,男方支付10万元彩礼及金戒指;

5月2日:婚房内,席某某强行与吴某某发生关系,后者报警;

2023年12月:一审以强奸罪判处席某某有期徒刑三年,男方上诉;

2025年4月:二审维持原判,婚约财产纠纷亦驳回男方诉求。

2:争议焦点

男方坚称“自愿发生”,女方指控“暴力强迫”;

家属质疑证据链完整性,检方认定“违背意志”事实清楚。

案件焦点:订婚是否等于默示同意?“订婚宴后发生关系,为何成了强奸?”这是许多网友的困惑。男方家属主张,双方已订婚并支付彩礼,性行为应视为“默认许可”;而法院则明确指出:订婚是民俗仪式,性同意需明确、自愿,与婚姻关系无关。

1. 法律定调:违背意志即构成犯罪

法院明确指出,无论双方是陌生人、恋人还是未婚夫妻,只要性行为违背女性意愿,即构成强奸罪。此判决彻底击碎了“订婚即默认性同意”的陈旧观念,彰显了法律对女性身体自主权的绝对保护。

2. 量刑考量:从轻≠无罪

一审法院虽因“恋爱关系”和“主动投案”对席某某从轻判处三年,但二审强调“从轻不纵容”,坚决维护司法底线。这一尺度释放明确信号:情感关系中的暴力,绝不因“特殊身份”被豁免。

3. 彩礼纠纷:法律的“冷处理”与人性化

女方早已退还彩礼至婚介机构,男方却拒不领取。法院判决“无需返还”,既是对恶意诉讼的否定,也暗含对婚姻商品化的警示——彩礼不是性权利的“赎买券”。

证据争议:程序瑕疵能否动摇定罪根基?

男方家属提出,办案程序存在“未出鉴定先批捕”“关键证据漏报”等问题,质疑司法公正。对此,法院回应:程序违法需达到“严重影响公正”的程度才影响判决,而本案证据链完整(反抗痕迹、监控、录音等),足以定罪。

1:争议点解析

录音证据效力:女方家属诱导男方承认强奸的录音,法院认定其“未严重侵害男方权益”,可作为辅助证据。

程序瑕疵处理:家属质疑办案疏漏,但司法程序中轻微瑕疵(如材料迟报)通常以“证据瑕疵”处理,不必然推翻定罪。

2:舆论质疑公众担忧“舆论绑架司法”,但法院强调:公开回应质疑正是程序正义的体现。若因舆情压力改判,则是对法治精神的背离。

性同意教育与司法透明度之困

1:性同意:从“默示”到“明示”的观念革命

案件暴露了传统观念中“亲密关系即默认同意”的认知偏差。法律界呼吁:性同意需“即时、明确、自愿”,任何关系(包括婚约)均不能豁免这一底线。

2:司法公信力:如何在舆论风暴中守住底线?

公众对“程序违法”“证据矛盾”的追问,实则是对司法透明的期待。法院需平衡“专业判断”与“公众知情权”,通过细节公开(如物证说明、侦查逻辑)消解猜疑。

“订婚强奸案”的终审判决,不仅为受害者正名,更是一次对社会观念的纠偏。它告诉我们:法律不会为“准新郎”戴上特权光环,女性的“不”字,任何时候都值得被听见。或许,这场判决的最大意义,是让更多人明白——真正的婚姻自由,始于对彼此身体的尊重,终于对法律底线的敬畏。