在国贸写字楼的格子间里,95后白领小林的工位上摆放着《原神》联名键盘与星巴克樱花杯,午休时她正用手机给棉花娃娃缝制旅行小斗篷;周末的雍和宫,举着电子香的年轻人排起百米长队,手串开光处挤满了祈求事业与姻缘的Z世代;夜幕降临后,出租屋里的游戏主播对着镜头大喊"这波团战必须赢",弹幕里飘过无数"兄弟萌冲鸭"的应援。当主流社会还在讨论"躺平""摆烂"时,这届年轻人早已在现实世界的褶皱里,悄然搭建起属于自己的理想国。

消费主义外衣下的情感投资

当父母辈还在疑惑"花半个月工资买塑料小人"是否值得时,年轻人早已完成消费逻辑的迭代升级。盲盒不是赌博,是开启平行宇宙的密钥;游戏皮肤不是虚拟数据,是社交资本与审美表达;棉花娃娃更非幼稚玩具,而是可以对话的具象化情感载体。在南京西路泡泡玛特旗舰店,每月20号发售限定款时爆满的年轻群体,用行动诠释着:他们购买的从来不是商品本身,而是将情感具象化的精神媒介。

这种消费行为呈现出独特的双重性:既要在三次元维持体面生存,又在二次元追求极致审美。上海漫展上那些背着房贷却花3000元定制cos服的年轻人,办公室里用动漫周边装饰工位的白领,都在演绎着现实与理想的双轨生存术。正如日本社会学家三浦展所言:"当阶级上升通道收窄,年轻人更愿意将资本转化为可掌控的精神符号。"

逃离现实的仪式化生存

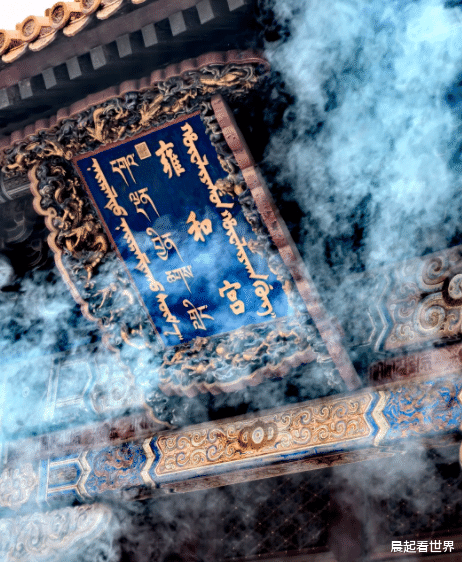

杭州灵隐寺的年轻香客们创造出新型朝圣模式:电子功德箱扫码布施,法物流通处代请手串,素斋馆打卡拍照发朋友圈。这看似矛盾的混搭背后,暗藏着精妙的生活智慧——通过构建仪式感完成对现实的暂时抽离。当内卷成为时代底色,年轻人学会在晨钟暮鼓中按下暂停键,用片刻的出世换取更持久的入世能量。

这种精神出逃正在呈现多元化形态:有人选择在《动物森友会》建造虚拟桃花源,有人沉迷剧本杀体验平行人生,还有人在城市天台种植"一人食菜园"。北京798艺术区最近爆火的"水泥管冥想屋",每小时收费198元却预订爆满,印证着年轻人愿意为"制造真空"支付溢价。

重构社交规则的乌托邦实验

《爱情公寓》式的社交幻想在短视频时代焕发新生。B站"云合租"系列视频播放量破亿,弹幕里飘满"这才是生活该有的样子";小红书"假装有室友"话题下,年轻人通过布置双人餐具、制作虚拟室友卡片来填补孤独。这些行为看似荒诞,实则是被996击碎的社交需求在虚拟空间的投射。

更具革命性的是线下实践:上海出现的"共享客厅"俱乐部,会员们每周带着棉花娃娃聚会,制定专属社交礼仪;成都"游戏搭子公寓"里,陌生人通过组队战绩决定合租权。这些新型共同体瓦解着传统社交范式,创造出既保持安全距离又能共享温暖的中间地带。

当现实世界的列车呼啸着驶向不确定的未来,这届年轻人选择在车厢里搭建移动城堡。他们用周边产品构筑防御工事,借虚拟世界打开逃生通道,在亚文化社群中培育理想苗圃。这些精神乌托邦不是逃避现实的懦弱,而是重构生活的勇气。就像《银翼杀手2049》里那句经典台词:"有时候不爱现实的人,才真正爱着世界。"在宏大叙事逐渐失语的当下,年轻人正用碎片化的抵抗,守护着内心最后的光。