1938年,抗日战争如火如荼,344旅内部却出现了人员变动问题。由于徐海东身患重病,无法继续担任指挥职务,上级安排了一位新领导来接替他的位置。这一决定让原本有望晋升的老部下感到不满,情绪上出现了波动。

115师成立后,徐海东的两位上司都认为他的才能被低估了。现在这个位置空出来了,他带出来的精锐部队当然想找个既有本事又有威信的人来接手。这种情况其实不难理解,毕竟谁不希望自己的队伍能有个靠谱的领头人呢?

【大将病倒!344旅的“江湖规矩”】

1938年,抗日战争进入白热化阶段,115师在这场战争中扮演了关键角色。他们在一场重要战役中取得了胜利,极大地鼓舞了全国人民的斗志,同时也给了日本侵略者一次沉重的打击。这场胜利不仅提升了军队的士气,也增强了民众对抗战胜利的信心。115师的英勇表现,成为了抗战史上的一个亮点,展示了中国军队的顽强和战斗力。通过这场战斗,我们看到了中国人民团结一心、共同抗敌的决心和力量。

344旅在战场上表现突出,战绩显著,但内部却存在不小的问题,主要源于一场关于指挥权的争议。这场风波直接影响了部队的稳定性和凝聚力。

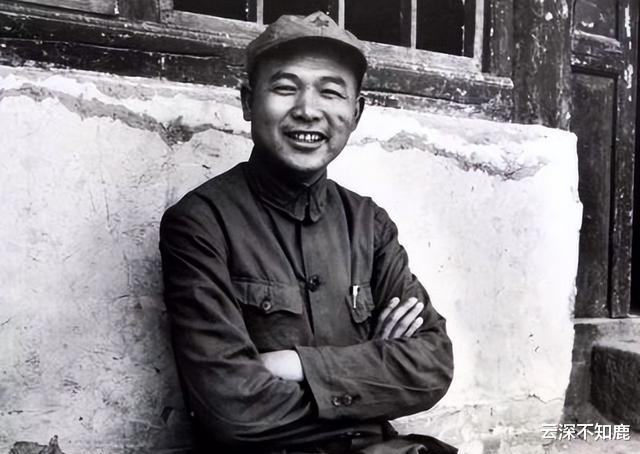

徐海东作为旅长,不仅军事才能出众,为人也十分低调。在红军经济最困难的时期,他毫不犹豫地拿出自己的积蓄支援部队。115师成立之初,当得知他被任命为旅长时,两位上级领导都觉得这个职位对他来说有些大材小用,还特意联合向中央发报表达了这个看法。

这两位将领后来都成了十大元帅,名气不小。从这点就能看出,徐海东在部队里很有影响力。

田守尧突然因病离职,必须回国接受治疗。他这一走,旅长的位置就空了出来,让高层们瞬间紧张起来。原因很简单,田守尧本来是最合适的接班人——他在这个旅里一步步爬上来,威信十足,大家都觉得他能稳稳接住这个担子。可问题是,组织上却偏偏没点头认可他。

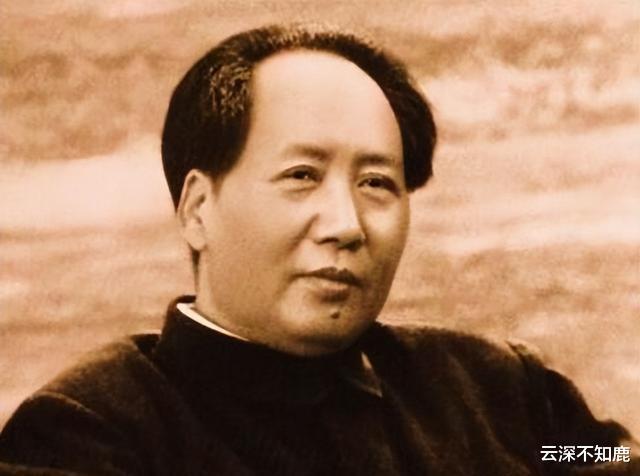

然而,当朱德打算让田守尧接手时,毛主席和彭德怀却提出了反对意见。他们认为,虽然田守尧在军中享有一定的声望,但实际指挥能力有所欠缺。当时部队急需的是能够敏锐洞察战场局势、灵活指挥的将领,而田守尧显然难以胜任这一关键角色。

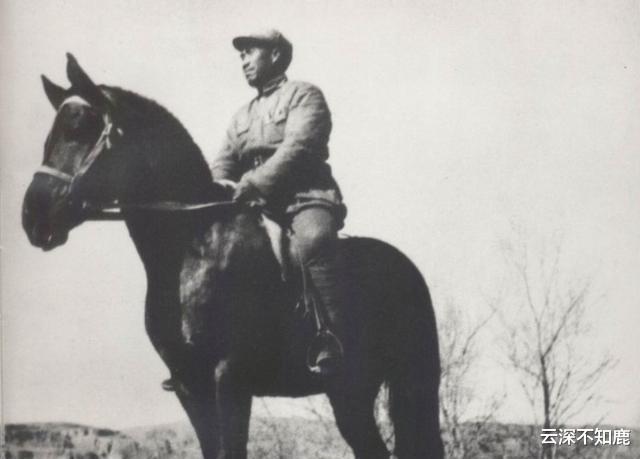

344旅在抗日战争中名声大噪,不仅因为战绩显赫,更因为其独特的行事风格。这支队伍以雷厉风行著称,执行任务时如同猛虎下山,效率极高。即便是旅长和副手们,也都展现出鲜明的个人特色,给整个团队增添了独特的色彩。

谁不想往上爬呢?可眼瞅着到手的晋升机会要泡汤了,搁谁心里都不舒服。基层的领导们一个个情绪不稳,连平时沉稳的朱德都气得拍桌子了。这到底是怎么了?

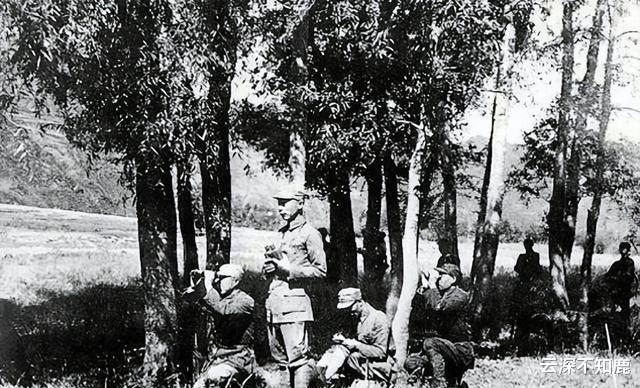

徐海东率领这支队伍经历了长征的考验,转战陕北后,又投身抗日战场,屡立战功。在平型关战斗中,687团的战士们从左翼出击,对日军板垣师团展开猛烈围攻,打得敌人溃不成军。这一战让日军首次见识到中国军队的强大战斗力。

经过多年的军旅生涯,即使是铁打的身体也扛不住了。1938年,当上级得知徐海东将军的健康状况恶化到咳血的程度,便立即下令让他返回延安休养。

徐海东心里很不是滋味,毕竟谁愿意在关键时刻离开战场呢?但命令就是命令,他只能服从。最终,他不得不告别自己多年来精心打造的344旅,离开了前线。

起初,朱老总考虑让687团的田守尧团长临时担任旅长一职。田团长在能力和经验方面,在旅里都是数一数二的合适人选。

【内部风波起】

出乎意料的是,大家的意见并不一致。这让田守尧心里很不是滋味,他感到自己被忽视了。

在徐大将启程当天,战友们特意组织了一场小型告别会。按照常理,这样的场合应该充满温情,但田守尧却没有到场,这让整个气氛显得有些尴尬。

事情的原因其实很简单:田守尧心里不痛快。他的这种情绪很快在旅里传开了,大家都觉得奇怪。田团长平时带兵打仗都很有一套,工作也尽心尽力,怎么上级对他就是不太放心呢?这种疑惑在部队里慢慢传开了。

朱老总早就注意到344旅里气氛不对劲了,这种紧张的情绪在部队里悄悄扩散。以朱老总的阅历,什么大场面没见过?对他来说,344旅目前的状况,他一眼就能看穿。

对于田团长未能当选一事,我们理解他内心的失落。然而,作为党员和军人,他理应保持清醒的头脑,不让个人情绪干扰整体工作。在集体利益面前,个人感受应当退居其次。这不仅是党员的基本素养,更是军人应有的担当。我们相信田团长能够正确看待这次结果,以积极的态度继续为团队贡献力量。毕竟,真正的军人应当以大局为重,把集体利益放在首位。这种职业操守和党性修养,正是我们每一位党员和军人必须具备的品质。

为了稳定军心,朱老总决定召开一次特别会议来商讨这个问题。他明白,如果344旅的事情传出去,会严重影响八路军的纪律和士气。

【“就要批评!”朱老总的一场火】

那天,344旅的所有干部都接到了紧急集合通知,朱老总也亲自出席。这一下子,会议室里的气氛立刻变得凝重起来,大家心里都清楚,老总这回是真的发火了。

会议刚启动,按照惯例,旅里的几位高层领导应该先发言。然而,没人愿意第一个开口,整个房间的气氛瞬间降至冰点。朱德注意到下面干部们一个个低头不语,脸色顿时阴沉下来。

作为344旅的政委,黄克诚在会议上第一个发言。由于已经和旅里的战士们共同生活了半年,他对每个人的性格特点都摸得很清楚。因此,他在表达意见时,措辞显得相当谨慎,态度也比较温和。

田守尧原本打算板着脸,装作毫不在意,但这一嗓子让他心里一紧。在场的人听到后,都不约而同地抬起了头。

田守尧在344旅的表现虽然出色,但老总的态度非常明确:组织纪律是底线,任何人都不能逾越。无论你立下多少功劳,都必须严格遵守上级的指示。

通过这次教训,田守尧认识到自己的问题,并虚心接受了批评。这次事件后,344旅的整体氛围有了明显改善。干部们重新达成共识,团队凝聚力也逐步恢复。大家的思想更加统一,工作配合更加默契,整个队伍的精神面貌焕然一新。

【一场小风波后,八路军的纪律威慑力】

最终,毛主席亲自指定了343旅的杨得志担任新职务。杨得志迅速上任,而田守尧在会议后的表现也相当出色,赢得了大家的尊重和认可。

在经历了这次事件后,344旅迎来了新的指挥官,并继续在战场上屡建奇功。这场风波不仅没有削弱他们的战斗力,反而让全旅官兵更加深刻地意识到,严格的纪律是胜利的关键。通过这次考验,大家更加团结,明白了只有遵守规则,才能在战场上立于不败之地。

这次事件在八路军内部引发了不小的震动。经过组织调整,各级领导干部对"服从组织安排"这一原则有了更深刻的体会。朱德总司令的严肃批评,表面上是针对田守尧的个人问题,实际上是在向全体干部传达一个明确的信号。这一信号强调了组织纪律的重要性,提醒所有干部必须严格遵守组织原则。通过这次事件,大家更加清楚地认识到,个人利益必须服从组织需要,这是革命工作顺利开展的重要保障。

在黄克诚和杨得志的领导下,344旅的纪律得到了显著加强,内部管理井井有条,再也没有出现之前的问题,成为了部队中的典范。田守尧也通过了一系列考验,先后被提拔为该旅的副旅长和新2旅的旅长。

在军队中,纪律是铁律,哪怕你是久经沙场的指挥官也不例外。这支部队的成员,无论个人能力多强,到了紧要关头都得收起个人想法,一切以团队为重。换句话说,个人的表现再出色,也得服从整体安排。

在1955年中国人民解放军的首次授衔仪式上,共有十位将领被授予大将军衔,徐海东名列其中。据《长江日报》2010年6月8日报道,徐海东能获得这一殊荣,主要有三个重要原因。首先,他在长期的革命战争中积累了丰富的军事经验,展现了卓越的指挥才能。其次,他对党忠诚,始终坚定地支持党的路线方针。最后,他在抗日战争和解放战争中都立下了赫赫战功,为新中国建立作出了不可磨灭的贡献。这些因素共同促成了徐海东成为开国大将之一。

中国共产党始终强调,党员应把党的利益放在首位,忠诚于党的事业。据中共网2016年4月29日报道,这种忠诚不仅是党员的基本要求,也是党能够持续发展和壮大的关键。党员们被教导要无条件支持党的决策,确保党的政策和方针得到贯彻执行。这种坚定的忠诚和奉献精神,是中国共产党能够在复杂多变的国内外环境中保持领导地位的重要原因。通过不断强调党的利益高于一切,党确保了其成员在面对各种挑战时能够团结一致,共同为实现党的目标而努力。