《彼方的她-Aliya》卖到十万份了。上次见到他们,还是去年在CUSGA(中国大学生游戏开发创作大赛)的比赛上,他们凭这款游戏拿到了最佳剧情设计奖。

2024年4月上线至今,《彼方的她-Aliya》在 Steam 上收获了超过五千条评价,好评率高达 98%。

而且在评论区,不乏深情的留言——

玩家们不仅自发宣传这款游戏,还会买来送给朋友,让朋友也「尝尝刀子」。甚至在蔡浩宇新作相关文章的评论区里,还有读者cue他们的游戏。

话题度确实不错……

但只看皮相,似乎一下难以理解,这个有点小众的品类为什么能走到这一步。

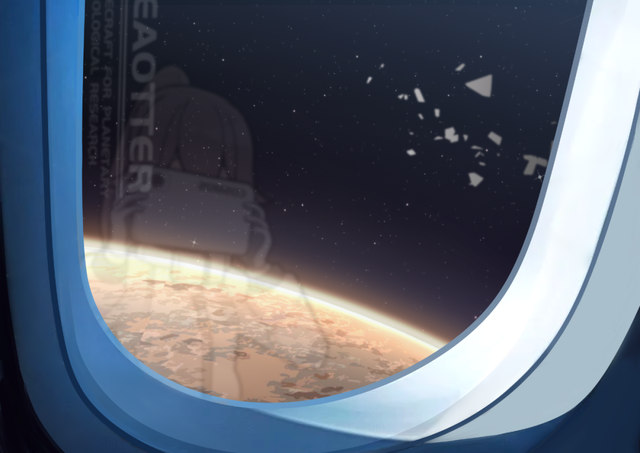

游戏的主页面是一个大大的聊天框,右上角有一些可以开关的按钮和指标。玩家通过游戏里对话选项与Aliya聊天——她是一名 24 岁的宇航员,生活在 3025 年的太空飞船上,正面临危机,需要帮助。

图源@钴蓝苏打SODA

甚至连制作人 Wuli 一开始也怀疑过,这种类似《生命线》的玩法,在过去几年里几乎没什么动静,会不会是因为市场接受度本身就有限?

不过相较于大家耳熟能详的前几部《生命线》,这款游戏也有「站在巨人的肩膀上」加以改进的地方:一方面是它追求更强的互动性。玩家可以通过Aliya的心率等指标猜测她的活动,可以操作按钮和她互动,甚至会收到Aliya的自拍。

图源@钴蓝苏打SODA

另一方面,这款游戏也追求更强的真实感。玩家不回复消息的时候,Aliya的时间依然会流动。尤其在紧急情况下,如果迟迟等不到回复,她会自行处理问题,而不会无限等待。

图源@钴蓝苏打SODA

此外,Aliya 的角色塑造也更具反差感。她不像传统科幻作品中的严肃宇航员,反而更像一个活泼的女高中生——会摆拍零重力场景、洗澡时哼歌,甚至会和玩家扔骰子玩。

图源@钴蓝苏打SODA

在游戏之外,他们的故事显得更离谱——

瞳电游工作室的初创成员全部来自同一所大学的游戏开发社团,是一群没毕业和刚毕业的大学生。

他们在校外租了一处民房作为办公地点。天天夜里灯火通明,一群人聚在一起使用电脑。甚至一度有警察上门盘查,怀疑他们在搞电信诈骗。

制作人去年还拿这款游戏交课堂作业,当其他同学展示的是几张 PPT 或简单的实机演示时,他直接说他说我们的游戏在Steam上已经卖了xx份,然后「装完逼就跑」……

最近,葡萄君和制作人Wuli、瞳电游工作室负责人Steve聊了聊。

Wuli 提起自己从大一开始的游戏制作经历——为了游戏转了专业,在课堂上用飞书写策划案,以及这个项目差点夭折的过程。后来,他和其他独立游戏开发者交流时才意识到,自己可能才是最热血的那一个。

01

「这真的是我该过的大学生活吗?」

Wuli 很早就开始接触游戏开发。大一军训结束回学校的路上,他注意到一个社团在招新,展台上只摆了几本游戏开发和设计的书,显得格外简陋。

他本来以为这只是一个游戏爱好者交流社团,大家应该就是聊聊主机游戏、单机游戏,分享心得,最多学术性地探讨一些制作人和游戏设计的话题。

结果加入后,他彻底震惊了。社团不仅有固定的线下场地,还会考核上座率,甚至要求成员必须有实际的开发产出。

他们的工作室

当时还是大一新生的Wuli,完全没想到社团的专业度这么高。但是看到周围大家都那么努力,感觉自己也不得不卷,「从大一开始就有了上班的感觉」。

为了更专注地做游戏,他从课业繁重的大气科学转专业到数字媒体。不仅学业轻松一点,后面的工程实践和毕业设计也都可以用游戏项目来交作业。

即便如此,他上课的时间依然常常被游戏开发占据。一上课,他就打开电脑,用飞书写策划案、设计稿。

有段时间,他对飞书的通知铃声和会议铃声都有了 PTSD,心想:这真的是我该过的大学生活吗?

后来他真的拿游戏交了作业——

《彼方的她》成为了他一门课的中期进度展示。其他同学基本都是用 Unity 做一些普通的课程作品,简单放几张 PPT演示进度,他直接汇报说自己的游戏在 Steam 上已经卖了 XX 份。

答辩结束,他云淡风轻地离开,「装完逼就跑了」。

当时答辩的PPT

当时游戏刚上线不久,评论数也不算多,但这件事很快就在学院里传开了。

甚至后来,还有老师在课堂上特意提到:「听说我们学院最近有个同学的游戏已经上线了,大家在大学期间能开发一款自己的游戏还是很有趣的一件事。我看到那个同学就坐在那里……这个同学今天还知道来上课。」

不过,《彼方的她》并不是工作室的第一款游戏。

在此之前,他们犯了很多游戏开发者都可能都会犯的错误——上来就想整个大的,还幻想狂卖几百万,一夜之间成为中国独立游戏新秀。

他们当时的项目是一款类《哈迪斯》的俯视角动作肉鸽游戏,Demo 效果不错,但经过讨论,团队意识到这款游戏可能需要两三年才能完成。

然而,对他们来说,时间并不是唯一的成本。团队仍需不断接外包,依靠辛苦赚来的收入维持工作室运转。他们不仅要支付场地租金和水电费,还要为已经毕业的成员提供一份基本工资。在这样的情况下,投入如此长时间开发一款游戏,风险实在太大。

就在这时,有成员提出,是否可以先搁置这个项目,尝试开发一款小体量、能快速验证想法的游戏,并设定 15 天的开发周期。

Wuli 过去主要负责数值策划和系统策划,并没有信心在短短 15 天内做出一个成熟的玩法系统,于是决定专注于情感体验,讲一个打动人的故事。

刚好,他高中时玩 TRPG(桌面角色扮演游戏)时就喜欢自己写模组,尤其喜欢塑造一些美好的角色,再让他们离去,制造强烈的情感冲击。他曾设计过一个角色的死亡情节,在跑团现场,有人因此当场落泪。

以情感交流为主的Aliya的故事,就这样开始了。

那时候,工作室里有人说这个项目很像《生命线》,于是他们就在这个基础上做了迭代——增加了状态指标和互动按钮,让 Aliya 能拍照,还让她在紧急情况下未能及时收到玩家消息时,主动采取行动。这一切,都是为了增强玩家的代入感。

原本设定 15 天完成的项目,因为效果不错,越做越大,耗时也越来越长。团队成员还是大学生,进度常常被各种事情打断——期末考试、寒暑假、回家过年……最终,这个项目花了整整半年才完成。

Wuli对内容有一定信心,但第一版测试的反馈并不理想,大家的评价很一致——无聊。

这让他开始怀疑,自己是不是完全高估了市场接受度?近些年这个品类销声匿迹,或许是有原因的?更现实的问题是,在 PC 端游玩这种游戏本就不方便,玩家真的能坚持玩吗?这个游戏做出来,会有人喜欢吗?

作为工作室外包接的最少的人,Wuli一直带着歉意,尤其在这种不自信的时候,他想的都是「大家辛辛苦苦做外包赚的血汗钱,就做了一个不那么成熟的、平庸的作品出来。」那时候,游戏没开发多久,砍掉也不会造成太大的损失。

但他们的一个好朋友的游玩反馈拯救了这个项目。

因为测试时间有限,Wuli 给这个朋友提供了一个选项,按特定键直接跳过游戏内的等待时间。她顺利地体验完整个故事,玩到最后,泪流满面。

那一刻,Wuli 意识到,故事本身或许没有问题,真正的问题在于——游戏的等待时间过多,且缺乏意义,对玩家来说是一种消磨。于是,他们调整了节奏,尽量让每一次等待都服务于叙事,让它成为体验的一部分。如果没有这个玩家的反馈,这款游戏或许根本不会存在。

Wuli在本校顺利地找到了负责美术和音乐的伙伴。而且这些同学的水平相当高,都是被GameJam锻炼过的人。策划的需求发过去,几乎都能拿到不错的结果。

Wuli找好参考曲子和游戏文本,跟音乐的同学描述:两个人一起看烟花,烟花快速绽放之后又冷却的感觉。最后,音乐很顺利地完成,作为游戏的离别曲,得到了很多玩家的喜欢。

这款游戏的核心团队只有五人:策划、程序、音乐各一人,美术两人。从立项到上线,花了近半年时间才最终打包完成。

这个无资金、无经验、无技术的“三无团队”在发售前找不到任何发行商,既因为团队资深的条件有限,也因为游戏主要依靠文字呈现,缺乏直接的视觉吸引力。

他们试图联系了多家发行商,但几乎没人看好这款游戏,甚至有人给出过相当伤人的评价。

但在启动流量的加持下,有一些玩家接触到这款游戏。当时游戏有上百条评价,维持在100%好评。负责对外联络的Steve曾答应过Wuli:「只要你能做到100条评价百分百好评,我就肯定能给你找到发行商。」

随后,他找到了一份包含几十家游戏发行商的联系方式表格,挨个加联系方式,逐一发送资料,询问对方是否对这款游戏感兴趣。

最后有一家游戏发行商愿意去发他们的游戏,而此时,游戏已经上线一个月了。Steve告诉我,他觉得「很幸运,真的会有上天会眷顾努力的人的感觉」。

02

优雅与细节

问起Wuli游戏内最喜欢的一个细节,他给了一处细得不能再细的答案——心率,而且是Aliya说晚安后的心率。

就像几乎所有人说完晚安还可能会再玩一会手机,某次Aliya和玩家互道晚安后,心率依然很高。

有的玩家在看到这个细节之后,会想心率这么高,她一定没睡觉,就静静等她消息。果不其然,半小时后,Aliya会发来一条消息,说「你还在吗?我有点睡不着。」等待到这一刻的玩家,就能再和她聊几句。

心率回归到58才是真的去睡觉了。

图源@钴蓝苏打SODA

但也有的玩家没有注意到这个变化,或者没有多想,第二天才发现游戏依然触发了这条剧情。然而,这一次,如果Aliya发送「你还在吗?我有点睡不着。」后一分钟内没有等到回复,她就会自言自语道:「你不在啊那算了」。

因为会错过,这个故事才显得真实。哪怕把游戏关掉了,Aliya仍然存在,只是离你很远。后面收集玩家反馈,大家对这一部分的体验评价都很好。

Wuli说,这个细节的文本量其实很少,只有两句话,但通过等待时间和心率变化,能让玩家的情绪产生波动——猜对时的惊喜,错过时的无力感,正是他想要的体验。

不过,游戏设计过程中也踩过坑。

他曾设想过一个灯光系统,玩家可以帮 Aliya 睡前关灯,睡醒开灯,甚至还能反复开关灯和她开玩笑。如果玩家玩得太多,Aliya 可能会无奈地说:「不要玩这个灯了,求求你了,真的很无聊。」

但很快他就放弃了这个想法。如果玩家在 Aliya 情绪低落或处于紧张氛围时反复开灯,玩笑会显得不合时宜,破坏整体氛围。为了让这段对话不突兀,可能还得准备多种不同的 Aliya 反应,避免文本过于生硬。而这样一来,整个系统就变成了一个需要不断打补丁的累赘。

这种取舍,在后来的设计中也反复出现。Wuli 认为,这源自游戏设计的一个抽象概念——优雅。他引用宫本茂的话:「一个优雅的设计,一个好的创意,应该能同时解决多个问题。」

如果一个设计需要额外的补丁来修补漏洞,甚至可能引发新的问题,只是为了增加一点点玩家交互,那它就不够优雅,应该被舍弃。

这种对「优雅」的思考贯穿始终。

以游戏最核心的叙事为例,玩家获取的所有信息都来自 Aliya 的描述。因此,Aliya 的对话不仅要展现她的个性,还要承担世界观介绍、剧情推进和角色塑造的三重任务。

如何让对话自然地流动,同时推动事件发展,是件有难度的事情。

游戏在开头为了营造紧张感的

修理飞船路线分支图

Wuli觉得,《彼方的她》和生命线不太一样,它的重点不是连贯的冒险故事,而是情感体验。很多对话都建立在情感体验上,剧情推进则是交叉进来。

这个基本判断,为 Aliya 的角色设计提供了方向。

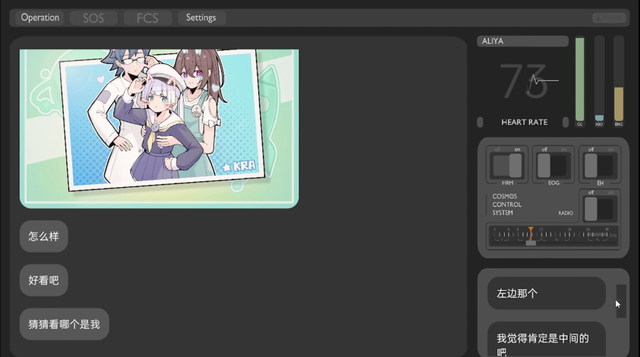

在角色方面,Aliya没有被设计成一个冷静专业的宇航员,而更像是青春少女。Wuli 参考了电影《花与爱丽丝杀人事件》和游戏《爱相随》的角色塑造,为她赋予了一种「清澈的愚蠢」。

会发集体照让你猜猜哪个是她。

图源@钴蓝苏打SODA

面对本该熟悉的危机,她有时反应得有些迟缓甚至轻率,但正是这种特质,让玩家更容易感觉到自己「被需要」。

Aliya得知玩家并非人工智能而是真人时,激动地连发了几十条消息,玩家只有1秒选择回复。图源@钴蓝苏打SODA

在情节方面,Wuli 习惯先从传统剧本设计的角度思考情节,再通过对话让故事自然展开。

他喜欢用「紧急事件」打破平静,比如Aliya跟你聊得好好的,突然听到异响,跑去检查一下;或者突然咳嗽,身体有状况……这些突发情况不仅会制造紧张感,也会推动新的信息进入剧情。

图源@钴蓝苏打SODA

与此同时,游戏的世界观设定被尽量简化,几句话就能交代清楚,避免冗长的背景介绍影响流畅体验。

归根结底,一切设计都是为了增强玩家与 Aliya 之间的联系,让这段情感体验更真实、更自然。

最后也确实得到了不错的评价

03

「I will never throw away my shot.」

听完他们的故事,很难不去关心,这样的结果是否真的能让他们的处境有所改善。独立团队的挑战往往不止于做出一款游戏,更在于如何支撑下去继续前行。我问瞳电游工作室,卖了十万份,赚够了吗?

平心而论,定价九元,卖十万份,去掉平台和发行商的抽成,剩下的不算很多。尤其是工作室还要付线下场地租金,并承担十余位个成员的薪资。但他们依然满意地说,这已经足够了——现在成员都开上微薄的工资了,还有了挑选外包的余地。

Steve告诉我,直到今年3月中旬,他们都一直在做外包,从早到晚,周六日也不休。工作室创始成员都受到过外包的摧残,不少人甚至都有点麻木了。但对任何一个团队来说,资金至关重要,为了维持工作室的运转,他们不得不坚持下去。

回顾这一路走来的日子,Wuli感触良多。尽管工作室经历了不少困难,成员们依然全力投入开发,甚至主动承担超出自己职责范围的工作。

大家心照不宣地朝着同一个目标努力,甚至有种「都走到这一步了,为什么不再多吃点苦走得更远一点呢?」的焦虑感,这种驱动力也让他深受触动。

之前他们曾和一些网友线下交流,才意识到自己的经历其实挺特殊。Wuli曾跟网友说,好羡慕你们的大学生活,好丰富,好热血。结果对方说,你们一群热爱游戏的大学生,聚在一起开发游戏,不计回报,还能拿奖、卖出这么多份,你们要是不热血,那谁还算热血?

Wuli 回头想想,似乎确实如此,但当时却并没有太多自觉。直到现在再回望,才觉得这一切不可思议。

Steve将这种热情归结到工作室的价值观:热爱游戏,尊重人才,宁缺毋滥。

接下来,他们计划推进《彼方的她》的 DLC、周边以及移动端等后续事务,同时孵化两款PC端买断制新作:一款是以卡牌构筑玩法为主,带二次元美少女剧情的肉鸽游戏。另一款是类银河恶魔城解谜像素游戏《代号光喵》。其移动端比赛版本DEMO,目前在 TapTap 上已获得五万次下载。

关于创业,他们始终强调自己的幸运,并且建议入行的新人更谨慎,不要贸然All in。

他们从大一开始做游戏,不论产生多少损失,只要不欠钱,风险都相对可控。而且,能在校内找到彼此信任、互相倚仗且能力全面的伙伴,本身就是极其难得的机会。但即便如此,他们也曾几次面临团队解散的危机。

尽管如此,他们仍希望鼓励热爱游戏的人迈出第一步。游戏设计领域有句话:你的前10个游戏都是垃圾。这话虽然听起来很有攻击性,但它的意思是,你必须尽快完成它们,才能迎来更好的作品。

在最后,Wuli告诉我:

最近我在看音乐剧《汉密尔顿》,里面有句歌词:我不会放弃任何机会( I will never throw away my shot)。

如果一个机会摆在面前,有可能改变你的人生,也许值得大胆一试。