1933年,四川军阀间发生了一场重大冲突,刘湘成功击败了刘文辉。

然而,在众人普遍认为刘湘会乘胜追击,彻底解决刘文辉之际,他却突然停止了行动,并留下了一句话:“让叔叔留在雅安吧。”

【刘湘和刘文辉是啥关系?】

理解此事,需从刘湘与刘文辉的背景谈起。首先,要明确刘湘和刘文辉各自的身份。

这两位对手并非路边随意找来的,他们实际上有着正式的关系,同属四川的刘姓家族成员。

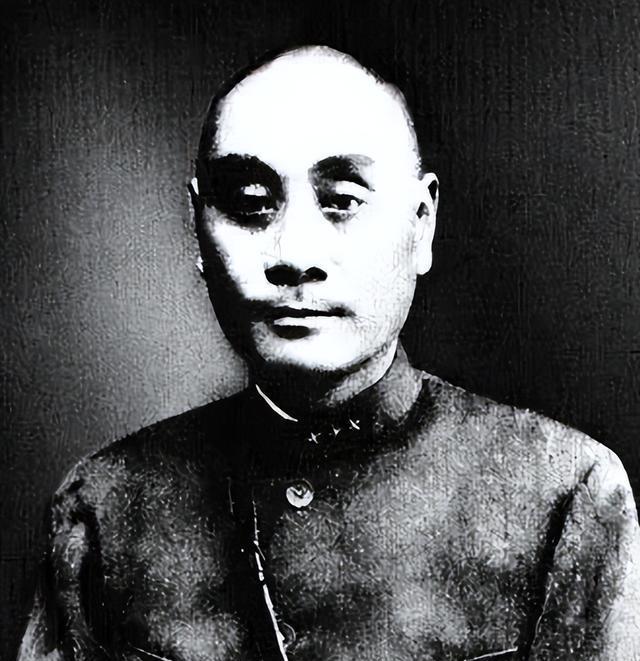

刘湘于1890年出生,而他的侄子刘文辉则在五年后的1895年来到这个世界。按照家族排行,刘文辉被称作刘湘的“小叔”,即排行最小的叔父。

为何如此?原因在于刘文辉的父亲刘文刚与刘湘的父亲是亲堂兄弟,在四川,人们将这种关系称作“叔伯父亲”。

尽管刘文辉年龄尚幼,根据家族辈分排列,他却位居长辈之列,因此刘湘需尊称他为“小叔”。

当时,这种关系绝非虚设,四川地区极为重视家族观念。无论你的地位多高,辈分如同一道无形的界限,让所有人都不敢轻易逾越规矩。

然而,尽管两人之间存在亲属关系,他们的生活方式却大相径庭。

刘湘早期遵循的是标准的军事发展道路,他曾在四川军事预备学校接受教育,随后转入四川陆军速成学校深造。完成学业后,他从排长职位起步,凭借踏实稳重的态度逐步晋升,最终成为川军中举足轻重的角色。

1917年时,他晋升为旅长,随后逐步成为四川军界的重要人物。1921年,他更进一步,担任了川军总司令并兼任四川省省长。刘湘此人思维敏捷,具备军事才能,且擅长人际交往,因此他麾下的力量日益壮大。

刘文辉的经历有些独特。他毕业于保定陆军军官学校的第二期,这所学校在当时是国内首屈一指的军事学府,培育了众多杰出人物。离校后,他返回四川,起初在刘存厚的军队中担任上尉参谋的职务。然而,这份工作并未让他感到满意,他内心常感自己的才华未能得到充分发挥。

随后,得益于刘湘的援手,他被引荐给第八师师长陈洪范。刘文辉因此得以一展所长,凭借个人能力和刘湘的默默扶持,数年间,他从一名参谋晋升为旅长。随着时间的推移,他逐步建立起自己的势力和军队。

早些时候,刘湘与刘文辉之间的关系尚可维持。刘湘察觉到刘文辉颇有本事,打算助他一臂之力,意图将他培育为自己的得力助手。而刘文辉,同样愿意借助刘湘的力量,逐步壮大自己的势力范围。

当时,他们构成了一个典型的“叔侄组合”,共同应对外部挑战,以获取所需利益。

1921年,刘湘成为四川的主要领导者后,特意为刘文辉谋得了一个重要的职位,委任他为川军第一混成旅的旅长,负责驻守在宜宾。宜宾地处川南的关键位置,且经济状况良好,这无疑为刘文辉提供了一个广阔的发展空间。

【为啥打起来了?】

叔侄二人往日里关系和睦,为何突然反目?这背后的缘由需从四川军阀的分布情况谈起。

昔日,四川地区局势纷乱,众多军阀各自为政,除了刘湘与刘文辉外,尚有邓锡侯、田颂尧、杨森等诸多势力并存,各方均怀揣着成为主导者的野心。

刘湘心怀壮志,意在整合四川,清除各方纷杂势力,实现自主领导。他试图将刘文辉纳入麾下,期望其能成为得力助手。然而,随着刘文辉势力的壮大,他不再满足于辅佐角色,亦萌生了独立领导的念头。

1920年代初期,双方尚能维持合作关系。例如,在1922年发生的冲突中,刘湘与熊克武交战,形势对刘湘颇为不利。此时,刘文辉迅速从宜宾调兵遣将前往援助,成功为刘湘稳住局势。尽管最终刘湘未能赢得那场战斗,但他对刘文辉的及时支援心存感激。

1923年,再度爆发的“刘熊冲突”中,刘文辉再次投入资金与力量,协助刘湘成功驱逐了熊克武出四川。为了酬谢这一助力,刘湘划分了熊克武原先的部分地盘给刘文辉,并允许他控制叙府南部的六个县。因此,刘文辉的势力迅速扩大,逐渐在四川军阀中占据了重要地位。

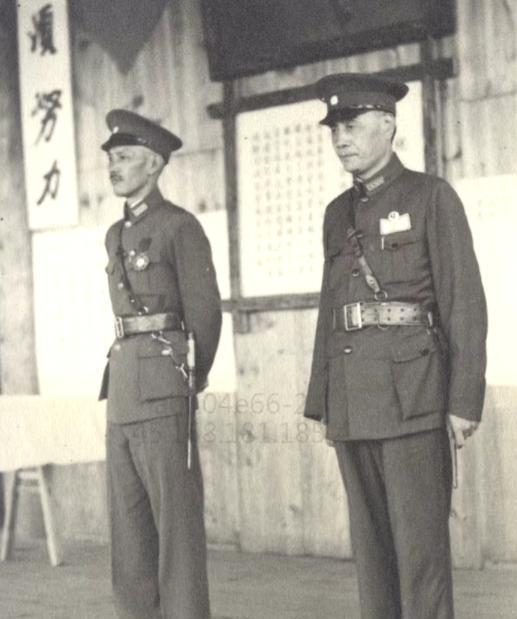

1928年时,他们合作击败了刘成勋与赖心辉,随后在“下川东战役”中又战胜了杨森。此时,刘文辉已就任四川省主席,麾下统领第二十四军,其势力范围自川南向外扩张,涵盖了川西及川康交界区域。

刘湘实为四川军政的主导者。从表面情况而言,这两方构成了四川最为强大的两股力量。然而私下里,他们早已对彼此心存不满。

为何产生矛盾?刘湘意在整合四川,而刘文辉却意外成为其重要阻碍。刘文辉同样不甘示弱,自认为有足够能力,为何总要服从刘湘?

另外,当时刘湘频繁在公众面前宣称要“整合四川”,给人的感觉仿佛四川完全归他所有,刘文辉听闻此言,心中岂能畅快?两人内心均暗自较劲,表面上却依然维持着和睦的关系,但在背地里,他们早已开始互相设置障碍。

问题真正升级,始于1931年之际。起初,刘文辉斥资200万银元在海外购置了一批军事装备,但在运抵万县时,这批装备被刘湘截留。刘文辉对此极为愤怒,随即前往交涉,然而刘湘坚决不予归还。

刘文辉深感刘湘此举欠妥,明显意在削弱他的力量。同年间,刘湘的母亲逝世,刘文辉前往吊丧,同时企图借此机会与刘湘麾下的两位将领范绍增和蓝文彬建立更紧密的关系。为此,他分别向范绍增和蓝文彬提供了50万和30万银元,意在收买人心。

最终,范绍增在接受贿赂后选择了背叛,将蓝文彬的秘密透露出去。蓝文彬的事情因此败露,刘湘得知后大为震怒,立即下令逮捕了蓝文彬。这样一来,刘文辉所投资的八十万资金便彻底损失殆尽。

事态并未平息,刘文辉愤怒之下决定切断刘湘的粮食供应,意图遏制其势力。刘湘迅速从外地调配粮食,才艰难维持局面。至此,双方关系彻底破裂,彼此间已无法容忍。1932年10月,刘湘与刘文辉之间的战争正式爆发。

【战争咋打的?】

“刘湘与刘文辉之争”伊始,刘湘迅速取得优势。他麾下的安川军队,不仅人数众多,且武器装备精良。反观刘文辉,虽统领第二十四军及川康边防部队,但在整体战斗力上仍稍显逊色。

经过数次战斗后,刘文辉的军队逐渐难以支撑,一路撤退至雅安地区。雅安成为了刘文辉最后的据点,一旦此地失守,他将面临全面崩溃的局面。

在紧要关头,刘文辉麾下的军队出现了分裂。一名特科团营长率部投奔了刘湘,并且顺带策反了两个营的士兵。这样一来,刘文辉的处境更加艰难,原本兵力就捉襟见肘,现在又遭遇了来自内部的背叛。

刘文辉的部队正面临刘湘军队的猛烈攻势,迅速被逼至雅安城边,形势岌岌可危,似乎即将败退。然而,在关键时刻,刘湘却出乎意料地停下了进攻的步伐,没有继续追击。

1933年夏季,这场冲突暂且平息。刘文辉遭受重创,其部队大部分被刘湘整合,仅剩两万余名士兵,且失去了稳固的立足之地。

在逃亡过程中,他派遣使者寻求和解,同时请求兄长刘文渊出面,劝说刘湘不要采取极端行动。此外,他还公开发表声明,承认错误,并表达了对刘湘统一四川的支持。刘湘方面并未步步紧逼,而是给予了刘文辉一条生路,允许他返回雅安。

探讨刘湘未继续进攻的原因我们需要深入探讨刘湘为何没有选择乘胜追击。当时的情况,刘文辉已明显处于劣势,几乎无力反击。如果刘湘真的有意彻底击败他,完全有机会迅速占领雅安,从而将刘文辉完全排除出局。

但他并未采取那样的行动,而是给了刘文辉在雅安一个喘息的机会,这背后隐藏着怎样的思考呢?

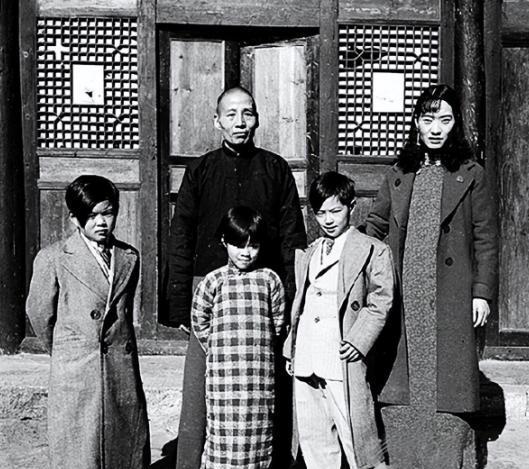

首要提及的是家族联系。刘湘与刘文辉同属一家,四川文化中,家族情感颇为重要。若刘湘真对“叔父”刘文辉下手,家族内部成员会如何看待?外界又会作何感想?再者,刘文辉的妻子杨蕴光还特地前往成都,向刘湘求情,这无疑也产生了一定影响。

刘湘本人曾言:“同姓之间,一笔难分两家。”此言颇为直白,意在表明同为刘氏族人,无需争斗至不可开交的地步。

然而,仅凭亲情这一因素显然不足以说明问题,刘湘并非易于动容之人,他能在四川崭露头角成为领袖,其心思之缜密不言而喻。更为关键的因素在于四川当时的局势。那时,四川不仅存在着“二刘”之间的较量,还有邓锡侯、田颂尧等其他军阀在虎视眈眈。

刘湘与刘文辉争斗后双方均元气大伤,这为其他军阀提供了可乘之机。特别是在“二刘之战”尘埃落定后,如邓锡侯等势力已着手进行势力范围的扩展,刘湘对此不可能毫无察觉。他选择对刘文辉手下留情,实际上为自己留下了一道防线。毕竟,刘文辉是他的亲属,未来与之反目的风险相较于外人会低一些。

此外,刘湘的主要意图在于实现四川的统一,而非必须将所有对立面彻底消灭。此刻,刘文辉已经战败屈服,承认了错误,并转而表示支持刘湘,由此带来的威胁已基本消除。

将刘文辉留在雅安,有助于我们监控川西地区,防止其他军阀势力介入。这样做对我们有利无害,为何不做呢?

另一种观点认为,刘湘认为刘文辉性格固执,不宜过度施压。他担忧过度逼迫刘文辉,可能会促使他投向外部势力,例如投向中央政府的蒋介石,这将带来更大的困扰。将刘文辉留在雅安,既能对他形成一定的制约,又避免将他推向绝境,被视为一个相对安全的策略。

刘湘的这步策略效果如何?从短期来看,他是获益的。自1933年起,他成功接管了刘文辉的大部分地盘与军队,四川大体上由他主导。

将雅安的管辖权交给刘文辉,等同于将川西地区的难题转交给了他,让自己得以抽身去应对其他军阀。1935年,刘文辉正式就任四川省主席一职,这标志着他实现了对四川的统一目标。

刘文辉经历了一段艰难的时期后,终于得以喘息。他返回雅安,逐步重整残余部队,随后甚至成立了西康省,并担任了主席一职。到了1949年,他与邓锡侯共同发起了起义,促使西康实现了和平解放,为自己赢得了一个相对圆满的结果。

从长远考虑,刘湘的这一举措为四川的局势留下了一定的空间。如果他真的消灭了刘文辉,其他军阀可能会更加惶恐,并联合起来对付他。而保留刘文辉,反而让四川的局势多保持了几年平衡。1938年刘湘去世后,川军在抗日战争中做出了巨大贡献,刘文辉也没有造成阻碍,这在一定程度上产生了积极的影响。

【历史咋看这事儿?】

关于刘湘的这一决策,历史学界的看法存在差异。部分学者认为,他展现出了一定的睿智,能够准确把握时机进行妥协,这样既维护了家族的声誉,又确保了整体局势的稳定。

四川当时局势极为混乱,刘湘能在战斗中获胜且未采取极端手段,显示出他的全局意识。他并非只顾个人私利的军阀,行事有分寸。

也有人认为他的这一策略缺乏决断,留下刘文辉无疑为自己留下了一个潜在的风险。刘文辉在西康的发展颇为顺利,若将来关系破裂,刘湘的子孙或许难以制衡。然而,从实际情况来看,刘文辉的余生并未与刘湘的势力发生直接冲突,这一潜在风险最终并未显现。

总体而言,刘湘的这一选择相当务实,既包含了对家族情感的考量,也隐含了政治上的权谋。他既非完美无缺的圣贤,也非罪大恶极之徒,仅是一位试图在动荡年代稳固自身地位的军阀领袖。对刘文辉的宽容,可能是他生平中最为“宽容”的一次行动,然而,这份宽容的背后,更多的是基于冷酷现实的权衡。

1933年的冲突中,刘湘战胜了刘文辉,但他并未对后者赶尽杀绝,而是示意“让刘文辉留在雅安”。这句话看似轻松,实则背后暗含深意。其中涉及家族纽带、四川的政治格局以及个人的策略考量,诸多因素交织在一起。

两人后来的际遇各不相同,一人成功统一四川却不幸早逝,另一人则坚持到最后,还得到了不错的结局。究竟谁胜谁负,难以定论。四川军阀的那段时期,纷乱复杂却又充满深意,值得我们细细品味与思考。

刘湘,四川领袖,电告蒋介石坚决抗日 并留书激励川军将士。刘湘作为四川的领军人物,向蒋介石发出了电报,表达了坚决抵抗日本侵略的决心。在电报中,他不仅表明了抗战的立场,还留下了一份遗书,以此勉励川军的全体将士。这份遗书充满了对川军的期望与鼓舞,刘湘在书中强调,作为四川的子弟兵,川军肩负着保卫家园、抵御外侮的重任。他希望川军将士能够勇往直前,不畏艰难,为国家的独立和民族的尊严而战。刘湘的这一举动,不仅展现了他个人的决心与勇气,也极大地鼓舞了川军的士气。在抗战的艰难岁月里,这份遗书成为了川军将士心中的一面旗帜,激励着他们为抗击日寇、保卫祖国而英勇奋斗。