1950年1月,顶着刺骨严寒,60岁的胡志明在边境密林中徒步10多天,终于抵达中国境内。他此番秘密访华,为的是向毛主席求援。

此时越南抗法战争已经持续4年之久。尽管在胡志明的号召下,越南不论男女老少、不分宗教党派,团结一心保家卫国。

但面对法军压倒性的武器、火力优势,以及新增调的15万兵力,越军的劣势越发凸显。胡志明实在无能为力,这才亲自出面,恳请中国援助越共抗击法国。

作为全世界第一个承认越南民主共和国,并与之建交的国家,中越关系之亲密显而易见。况且,越南与云南、广西两省接壤,中国深知唇亡齿寒的道理。

于是,中共中央立刻做出抗法援越的决定。只不过随后的点将环节,几位中央领导人产生了一点分歧。

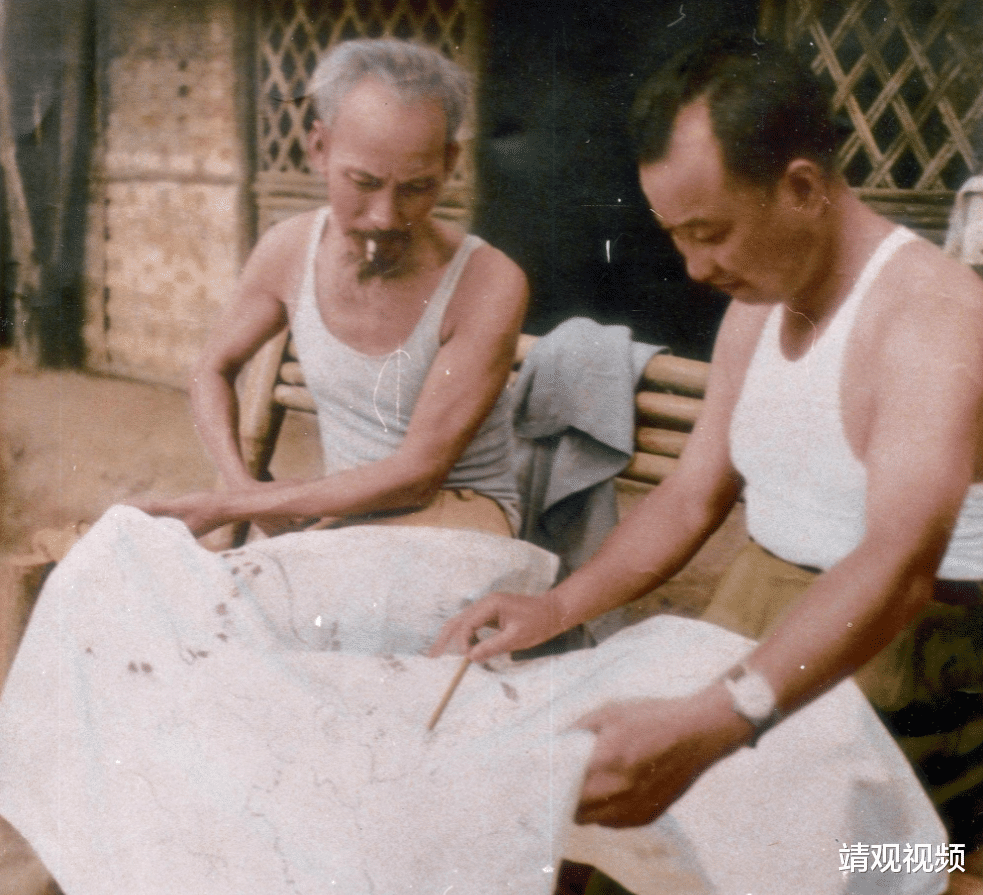

授人以鱼不如授人以渔1950年6月20日,毛主席、周总理、刘少奇、朱德等核心领导人齐聚中南海怀仁堂,商讨抗法援越的下一步工作,特别是“选将”问题。

事实上,此前的半年时间里,中国已经向越南提供了不少帮助。解放军第一时间发动边界战役,扫清敌人,解救了被围困于此的2万越军主力。

要知道,彼时的中国正值建国之初,百废待兴,国内还有大量土匪特务、国军残部在为非作乱。可尽管如此,我国依旧坚持源源不断向越南输送物资,甚至包括抗日战争、解放战争时期收缴来的部分先进武器装备。

奈何这些援助,几乎没有发挥应有的威力和作用。究其原因,还得从越南的被殖民史讲起。

自1885年清政府在与法国的对战中落败后,越南便由中国封建王朝的藩属国,沦为了法国的殖民地,受尽了压迫与折磨。

而 1940年纳粹德军进攻西欧,法国迅速投降后,日本趁虚而入,强势入侵法属印度支那地区。越南随之落入臭名昭著的日军手中。

据悉,当时日本将越南打造为了自己的粮仓,疯狂压榨劳动力,并掠夺了所有的粮食物资,其中仅大米就多达350万吨。受此影响,越南爆发了严重饥荒,短短4年就有200万百姓活活饿死,简直人间地狱。

虽说自1917年俄国十月革命起,以胡志明为首的进步青年,便高举社会主义的旗帜,踏上了抗法救国之路。

但越南与中国不同。早在1927年八七会议上,毛主席就提出了“枪杆子里出政权”的著名论断。此后,中国共产党不断壮大军队,真枪实弹干革命。

反观越南,受极端恶劣的殖民环境限制,从培训越南进步青年,到建立越南共产党,胡志明全都是在中国完成的。至于军事力量,更是几乎没有“生根发芽”的空间。

直到1941年2月,为了抗击日本侵略者的暴行,越南才组建了第一支北山游击队,全队32人。

1945年8月,随着二战结束,日本宣布无条件投降。胡志明抓准时机,号召全国人民团结一心,发动了武装起义,最终成功宣告独立。

而同年9月2日,越南民主共和国正式成立之际,更名为卫国军的越南解放军,总兵力仅仅只有5万人。

总而言之,这个时期的越军真的就是一个字——“弱”。他们基本没有受过专业军事训练,对战略战术一窍不通,甚至毫无参与大型战役的经验,整个等同一盘散沙。

也正因如此,日本前脚刚走,法国就气焰嚣张的卷土重来。法国丝毫没把越南的独立建国放在眼里,强硬要求重建其在越南的殖民统治,还高高在上的宣称:“允许越南在法兰西联邦内实行自治”。

对此,胡志明自然不可能答应,他坚决坚持越南完全独立和统一。越南抗法战争,也是因此爆发的。

交战的这4年时间里,越军虽一直顽强抵抗,没有让法国的殖民阴谋得逞。但其战略战术、排兵布阵上始终没有半点进步,只知道闷头往前冲,大不了鱼死网破、同归于尽。

面对这种令人哭笑不得的状况,中共中央意识到,要想真正帮助越南,须得遵循那句古话:“授人以鱼,不如授人以渔”。

要把越军训练成一支真正具备强大战斗力的军队,否则无论支援再多的金钱、物资、武器、装备,都是徒劳无功。

就这样,中共中央决定派一位高级指挥员赶赴越南,担任越共最高权力机关的军事参谋。

而1950年6月20日这场会议的核心主题之一,就是确定军事参谋的人选。

起初刘少奇提议,让邓小平去。但彼时邓小平正担任西南军区政治委员,全面领导着当地的剿匪、土地改革、政权建设、恢复发展生产等工作。他不仅是我国西南地区发展建设的顶梁柱,还正在为解放西藏做准备,肩上的担子实在太重,根本抽不开身。

于是,在朱德的提议下,大家又将目光落在林彪身上。

作为开国十大元帅中,唯一一个被誉为“战神”的人,林彪的能力自然毋庸置疑。不料毛主席却果断摇头否定,进而表示:“陈赓是比较合适的人选”。

那么,同为战功显赫的将领,二人之间究竟有何差异,让毛主席果断拒绝林彪、点将陈赓呢?

性格截然相反前面就提到过,抗法援越这一战十分特殊。中国支援的重心,不是像抗美援朝那般,直接出兵与朝鲜人民军并肩作战;而是手把手交越军怎么打仗。

从作战思路、作战方针,到统筹协调的指挥能力,再到解放军代表性的运动战、伏击战等战略战术。相当于要从零训练一支部队。

显而易见,这对军事参谋的要求非常高——不单单需要丰富的作战经验、出众的领兵能力,还得具备足够的耐心和强大的沟通能力。

而后者,恰恰就是林彪与陈赓的区别所在。

提起林彪,他是毛主席口中“无与伦比的常胜元帅”,是公认的“军事天才”,战斗力爆表且功勋卓越。

但下了战场的他,却令人深感难以接近。无论是萧克将军等将领,还是其身旁的工作人员,评价起林彪都离不开以下几个关键词:性格孤僻,寡言少语,城府很深,不通人情世故。

总之,在日常生活中,林彪总是一个人独来独往,从不与人社交。就连与多年未见的老部下、老战友重逢,对方热情的与他叙旧,林彪都面目表情、公事公办。给人一种不近人情、不懂变通的感觉。

话说有一次,周总理与林彪参加斯大林举行的宴会。席间,斯大林亲自向林彪敬酒。没曾想,林彪既没有客气地抿上两口,也没有解释自己身体羸弱、不宜喝酒,直接端起一杯白水,默认以水代酒了。

要不是周总理及时出来打圆场,当了林彪的“黑骑士”,场面指不定会有多尴尬。

要知道,此番抗法援越,我国虽是无偿支援,但这毕竟牵涉两个国家的外交,很多方面都还是需要注意。

尤其作为越共最高权力机关的军事参谋,必定是要与胡志明、越南国防部长兼人民军总司令武元甲等核心领导,频繁、深入交流的。

试想一下,胡志明和武元甲在那儿热火朝天商讨作战事宜,一旁的林彪冷面相对,惜字如金,简直堪称灾难。

正是考虑到这一层面,当朱德推荐林彪时,毛主席才会果断摇头,一针见血的指出:

“不行,林彪在军事指挥上确实不错,但他不能给人做参谋,如果他去了,不是他给胡志明当顾问,而是胡志明给他林彪当顾问。”

反观陈赓,他给人的印象与林彪天差地别。

陈赓在军中是出了名的性格洒脱、幽默风趣、语言诙谐。在所有公开的影像资料中,陈赓永远都是怡然自得、笑意盈盈的模样,给人一种如沐春风的感觉。

就连周总理都称陈赓是“开心果”,走到哪儿,哪里就是笑声一片、其乐融融。

得益于豁达的性格和高情商,陈赓简直人见人爱,社交圈子非常大。

最著名的例子。1933年3月,时任红四方面军参谋长的陈赓,在上海治疗腿伤期间不幸被捕。

此消息传开后,与陈赓友情深厚的宋庆龄、鲁迅,火速组织起营救事宜。胡宗南、宋希濂、黄维、胡琏等一众国民党大人物,更是联名上书要求老蒋释放陈赓。

最关键的是,就算他们没有左右施压,蒋介石也不会对陈赓做什么。因为早在1925年黄埔军校东征时,陈赓曾救过蒋介石的命,是他的救命恩人。

以至于1961年陈赓因病离世后,远在中国台湾的蒋介石还专程设灵堂祭拜,并悼念称:

“没有陈赓就没有我”。

总之,林彪和陈赓,一个是“军神”、“开国元帅”;一个名列“黄埔三杰”、“开国大将”。

论实力,担任抗法援越的军事参谋,两人均绰绰有余。但论沟通交流、对外协作,陈赓便成为了唯一人选。

迅速扭转战局1950年7月7日,在精挑细选、抽调了一批优秀军事干部后,陈赓带领中央代表团正式奔赴越南。

由于此时,越南主力师第308师及第209团、第174团,共计2万兵力,已经来到云南接受解放军第13军军长周希汉(开国中将)和中国军事顾问团顾问吴效闵(开国少将)的整训。

所以陈赓中途在云南停留了数日,进一步完善、优化整训方案的同时,也对越南当前情况进行了初步了解。直到7月19日才抵达越南。

而越南也是送上了一份出乎意料的“见面礼”,惊得见惯大风大浪的陈赓,愣是难掩片刻错愕。

当时,越军有一支约7000人的部队,正在与300多名法军交战。没曾想,仗着“20多对1”的压倒性兵力优势,本该不费吹灰之力取胜的越军,居然处于下风。

眼看就要输了,万幸陈赓碰巧赶到。他连忙亲自下到一线指挥作战,才利用消耗战成功翻盘,让越军拿下个险胜。

然而,这场令人大跌眼镜的对战仅仅只是“开胃菜”,越南战场的整体形势更加严峻。

入越之前,陈赓得到的消息是,越南共有16万大军。不料实际一确认,16万这个数字虽没错,但除了正在接受解放军整训的2万主力外,其余都分散在各个山区,毫无协同作战可言。这让本就弱得可怜的战斗力,雪上加霜。

反观敌人,足足23万装备精良的法军,不仅占领了越南几乎所有大城市和主要交通线,还开始严密封锁起中越边境线。

倘若解放军没有介入,用“以卵击石”来形容此战,一点也不夸张。

针对敌强我弱、敌多我少的情况,陈赓详细思索了五天五夜,制定出了一份详细的作战方案。

归纳起来就是:集中优势兵力,先打弱敌,后打强敌;围城打援,坚持运动歼敌;不打消耗战,只打歼灭战,以消灭敌人有生力量。

待计划递交中央军委,受到毛主席高度肯定后,陈赓立即策划了第一场行动。

9月16日,陈赓集结了1万名装备相对精良的越军,派他们攻打仅有300法军驻守的东溪。

原本陈赓是想借此战,重振越军上下的士气和信心,同时提前在周围设伏,以便将赶来援救的法军一并歼灭。

可谁曾想,继7000打300险败后,此番1万士兵围攻300法军,越军竟又打了整整两天,还付出了500多人伤亡的代价。

雪上加霜的是,就连整训归来、成为越军王牌的308师,都在关键时候掉了链子。

仅因前来支援东溪的法军部队,比陈赓预计的时间晚了数日,担负伏击重任的308师就掉以轻心了。师长直接私自派出一半士兵,去农田干活收粮食,充实军粮。

要知道,我国军队向来高度重视纪律建设,始终把严明的纪律作为建军之基、治军之本。

而越军这种随心所欲,毫无责任感,三番五次搞幺蛾子的“阿斗作风”,着实令陈赓难以接受。向来和颜悦色的他,忍不住当场大发脾气:

“这样的仗都不想打,那就别打了!我走还不行吗?”

把中国视作救命稻草的越南,自然不可能愿意让陈赓离开。这次争执过后,武元甲终于重视起军队的思想作风问题,开始严厉管束,并明确下令让全体士兵听从陈赓的指挥。

就这样,经过一个月的折腾,10月10日,越军终于完成了陈赓的计划,取得首次重大胜利。在陈赓的统帅下,越军不仅一举歼敌8000余人,缴获了大量武器装备;还直接将法军赶出了边界地区,仓皇向河内方向逃窜。

最关键的,或许是尝到了团结协作、大获全胜的满足滋味,以及被陈赓将军排兵布阵、策划部署的风采震撼,越军从里到外发生了翻天覆地的改变,终于成为了一支具备基本素养和作战能力的部队。

后来,胡志明、武元甲高度贯彻陈赓制定的战略方针和练兵意见,最终在中国的持续援助下,于1954年7月迎来了抗法战争的胜利。

至于陈赓将军,在对越军营以上干部进行了4天的经验总结、问题梳理、全面培训后,他于1950年11月1日便动身回国了。

一来,“授人以渔”的任务已经完成,他可以功成身退了。

二来,此时抗美援朝战争已经爆发,这一战危及了中国的自身安全,对手还是以美国为首的16国联合国军,国家需要陈赓。

1951年8月17日,陈赓被任命为中国人民志愿军副司令员、第三兵团司令员兼政治委员,正式奔赴朝鲜战场,保家卫国。

陈赓大将戎马一生、鞠躬尽瘁,为革命、为民族解放、为国防和军队建设倾尽所有,立下卓越功勋。

哪怕晚年疾病缠身,无力继续在军中任职,陈赓都强忍病痛,坚持撰写《作战经验总结》,希望为后生们留下些有用的东西。

然而由于劳累过度,1961年3月16日,刚刚写完序言,陈赓大将便因心脏病发作离开人世,年仅58岁。

多活30年可以为国家作更多贡献

致敬