从20世纪70年代头几年起,咱们新中国的外交那是风生水起,火得一塌糊涂。

1973年的时候,周总理虽然已经75岁了,但他还是国家的重要支柱,挑着沉甸甸的担子。

有一天,他跟平常一样,在办公室里忙活着手头上的事儿。猛地,一个同事急匆匆地闯进来,大喊:“总理,不好了,出大事啦!”接着,那同事飞快地把事情的经过给讲了一遍。

周恩来二话不说,把手头的事儿全撂下,紧接着就叫人开了个急会。

周恩来这辈子,在众多同事面前发火的时候真的没几次。当他瞅见那份报告时,忍不住摇了摇头,叹了口气说:“咱们周家这回真是栽了!”

周恩来平时很少生气,为啥那次会突然变得非常愤怒?他又为啥会发出“周家真是遭难啊”这样的感叹?

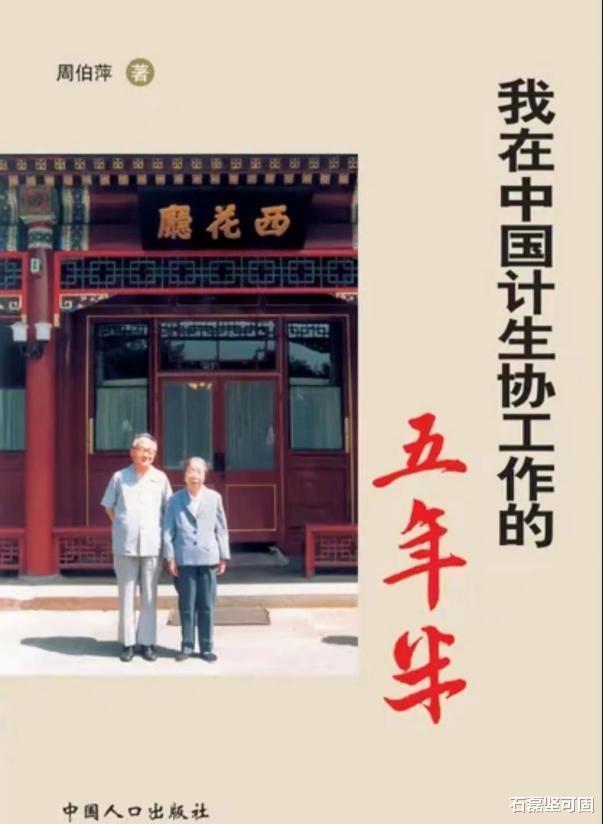

说到这事儿,咱得聊聊中国第一位派到希腊的大使,周伯萍。

【从粮食管家到驻外大使】

提到周伯萍,他这一辈子过得那叫一个曲折离奇。周伯萍的故事,真不是三言两语能说清的。他的人生经历,充满了各种波折和挑战。一路走来,他经历了不少风风雨雨,但始终坚韧不拔。他的经历,就像是一部跌宕起伏的电视剧,让人看了感慨万千。

1920年,他在安徽肥西县呱呱坠地,到了23岁那年,他成为了一名共产党员,紧接着就投身到了著名的淮海战役等一系列战斗中。

之后,他在职场大展身手,专业能力过硬,迅速获得了晋升机会,三十岁那年,就被调到了粮食局任职。

保障整个国家的粮食供应,这可不是谁都能干的活儿。周伯萍能挑这个大梁,说到底,他还是有两把刷子的——他算盘珠子拨得溜,算数能力那是一绝。

再说,他的记性特别好,看过的东西基本都能记住。

他不仅掌握了那两种本事,而且做人实实在在,干工作一丝不苟,有啥说啥,这些特点也给他加分不少。

所以,周恩来总理那时候特别器重这位小伙子,认为他在数据统计这块儿是个难得的高手。

于是,周恩来不仅将此人安排至国家关键部门——粮食局任职,还赋予了他特别权限,得以自由出入中南海。他的所有工作进展与决策,均直接向总理本人汇报,体现了极高的信任与重视。

那时候,周伯萍能搞到中南海的通行证,这事儿可让不少人眼红了。

大家都知道,国家的粮食管理部门处理的都是很重要的机密信息,所以在挑人干活时,得找那些既有能力又有品德的人才行。

后来有那么一件事,证明了总理看人真准,用人用得恰到好处。

新中国刚成立那会儿,国家碰到了个大麻烦,就是粮食不够吃了。为了解决这个问题,粮食局最要紧的事儿就是得赶紧弄清楚全国到底有多少人缺粮食。

那时候,周伯萍在粮食单位里挑了好几个担子,像政策制定、规划安排、还有采购这些大事,全都是他在负责。

有个部门叫做计划统计司,它的主要任务是统计各地需要多少粮食,哪里又缺粮,然后根据这些情况来调配粮食,确保各地粮食供应。

这个部门弄出来的数据得百分百准确,那时候周伯萍是管“全国缺粮人口”统计汇总的,意思就是说,全国各省、市、自治区的这些数据,也就那么两三个人知道,然后他们还得把这些数据报给周伯萍。周伯萍呢,负责把这些数据整理好,直接给周恩来总理看。

这说白了,周伯萍的工作得一丝不苟,容不得半点差错。要是数据算少了,那结果就是会有更多人挨饿;要是数据报多了,那就是不公平分配,等同于骗人。万一被发现,那后果可就严重了,想想都让人害怕。

1961年,周伯萍把全国各地上报的“粮食短缺人数”资料都整理好了,结果他惊奇地察觉到一件怪事。

按道理讲,粮食不够吃,那缺粮的人应该更多才对,怎么反而变少了呢?更奇怪的是,这缺粮人口减少的数量还不少。

周伯萍首先想到的是,是不是自己在计算上哪里搞错了?

接着,他反复核对了好几遍数据,结果都一样。他二话不说,赶紧把这事儿直接告诉了总理。

之后,总理一点拨,他立马明白了问题的厉害,就自己跑去跟毛主席说了这事儿。然后,按照总理的想法,主席给了指示,说这事就全权交给总理去处理了。

肯定的是,周伯萍遵照总理的命令,把那些从咱国家运来的大批粮食,全都分发到了受灾的地方。

就这样,新中国遇到的一次粮食大问题被顺利搞定了。

通过这件事,周恩来深深体会到周伯萍在统计方面的真本事和踏实可靠的品性。之后的日子里,他开始更加留意这位年轻人了。

此外,他正在找合适的机会,好让这位年轻人有个更大的平台去展现自己的能力。

之后,周恩来安排周伯萍进了外交部工作。

那时候,国家外交部正缺人手,周恩来觉得周伯萍挺合适这个位置的。

1964年9月份,周伯萍踏上了他外交工作的新征程。

说实话,当初周恩来找到他,跟他说这事儿的时候,他心里头那个吃惊啊,简直没法说。毕竟自己在外语这块儿并不咋地,外交工作更是完全没摸过门儿,纯粹是个啥也不懂的新手。

他怕自己做这份工作会出岔子,心里还直打鼓,生怕对不起总理的一片苦心。

接着,他下定决心好好学外语,并且一门心思扎进了外交工作中。

周伯萍学习能力出众,经过一段时间的努力钻研,他慢慢掌握了外交工作的方方面面。干起活儿来,他处理外交事务那叫一个得心应手。

到了20世纪70年代头几年,新中国在联合国的合法地位恢复了,咱国家的外交工作又开始兴旺起来。好多国家都和中国开始建立外交联系了。

1972年6月份,咱们新中国和希腊正式搭上了外交的桥梁。没过多久,周伯萍就被派去希腊,当上了咱们国家在那里的头一号外交大使。

可能,周伯萍压根儿没想过,这次去希腊的行程,会在他的外交路上添上“极其重要”的一抹色彩...

【“雅典事件”】

那年5月份,周伯萍跑到希腊的外交部去了,主要是为了跟希腊那边的副首相马卡雷佐斯,再好好聊聊他访问中国的一些细节和安排。

事情搞定后,都已经下午一点十五分了。在往大使馆走的路上,他瞧见旁边街道上警察站得满满当当,路边还停了好多车。这阵仗挺热闹,引来不少人围观。

这该不会是哪个国家正在搞什么大动作吧?要是这样的话,万一咱们没赶上,那可就亏大了。

接着,周伯萍转头问旁边的翻译,对这情况有没有头绪?

翻译露出了一脸困惑的样子,说他也搞不明白这事儿。

接着,周伯萍转头跟翻译讲:

回到大使馆,赶紧瞅瞅有没有哪个国家给咱发了邀请函。

周伯萍作为咱们国家在国外的代表大使,心里头清楚这担子有多重。要是他工作上出了啥岔子,那可就是给国家丢脸了,这种事是绝对不能让它发生的。

旁边开车的司机听见他俩的聊天,心里明白这事儿挺急,于是就踩油门把车开快了。

那天,守岗的人收到了一份来自捷克斯洛伐克大使馆的邀请函,但奇怪的是,上面写的名字是科威克,而不是大家熟知的科威特。

因为当天值班的人正在自学英语,而且巧的是,有两个名字的首字母完全相同。这么一来,他就搞错了,以为是科威特使馆那边来的消息。

周伯萍瞅见翻译急匆匆地踏进门,就随口问了声:“科威特使馆那招待会,你们已经搞定回来啦?”

翻译一听这话,心里就琢磨上了,回想起路上撞见的那场面,心想那八成就是科威特使馆的国庆派对。他赶紧翻出请帖看了一眼,嘿,时间正好是12点到1点半。

离结束就差几分钟了,他心里头乱得不行。

结果,他也没留意到底是第二天啥时候,就把请帖一丢,赶紧跑过来找周伯萍了。

后来,翻译人员告知,科威特大使馆为了庆祝国庆,办了个招待会,还特别邀请了周伯萍前去参加。

因为工作上出了差错,眼瞅着就只剩10分钟了,这可咋整啊?

周伯萍一听到那话,心里头猛地一惊,整个人都慌了神。他二话不说,撒腿就往现场赶。

就这样,新中国外交圈里头出了一件大事,静悄悄地拉开了序幕...

说实话,按外交上的老规矩,大使要是外出活动,翻译得先把请柬拿给大使瞅瞅。要是去个陌生的地儿,那还得跟司机提前把路探清楚,免得到时候摸不清方向。

不过,周伯萍当时太慌张了,把这些都忘得一干二净。其实,科威特大使馆就在我们大使馆的西北边。

不过,翻译和司机都没去过那儿,所以不清楚确切地点,大家心里都明白,反正就是离咱们馆挺近的。

然后,坐上车,司机就直接往人多那边,也就是东南方向驶去了。

他们压根儿没想到,自己竟然会来到以色列的外交代表住处。

得说一下,那时候在国际交往这块儿,咱们中国和以色列还没搭上关系,没建立外交关系呢。

再者,周伯萍刚到希腊没多久,他既不认识科威特使馆的外交人员,也不认识以色列的外交代表。

所以,周伯萍一到那儿,就见门口有位外交官在等着,他赶紧走上前去跟人家握手。

其实吧,只要你稍微注意一下,大使馆门口挂着的国旗就映入眼帘,这样你也就不会搞错了。

但是,周伯萍他们由于紧张和慌张,没注意到这个关键点。

那时候,以色列的外交人员瞧见周伯萍的行为,心里头直犯嘀咕,还琢磨着中国是不是突然改变主意了。

碰巧了,这事儿让一个《纽约时报》的美国记者撞见了。他惊讶得不行,逮着这个机会就问:

到这里来是不是代表中国认可了以色列呢?

这时候,翻译出了点小岔子,他把“这儿”的意思搞错了,写成了“雅典”。

周伯萍一听,心里头就觉得对方这是在找茬,于是他毫不客气,用坚定的语气直接给顶了回去。

瞧着记者那一脸困惑的样子,周伯萍也没往心里去。

之后,他跟在场其他各国的外交官简单寒暄了几句,接着跟以色列的外交人员说了再见,然后就回到了咱们大使馆。

周伯萍去参加了捷克斯洛伐克大使馆的国庆派对。到了中午那会儿,他在现场瞧见翻译正跟罗马尼亚的大使聊着啥。没过多久,他就发现翻译的脸色不太对劲。周伯萍心里犯嘀咕,赶紧把翻译拉到一边,问是不是有啥问题。

翻译瞅着周伯萍,半天憋不出一句话,僵了好一会儿,才挤出一句:“大使,我搞砸了,犯了大错!”

了解清楚整件事情的经过后,周伯萍的脸色一下子变得很难看,整个人像木头一样愣在原地。

结果证明,我昨天跑错地儿了,惹出了大麻烦。

为了避免事情继续恶化变得更复杂,周伯萍赶紧采取了应急的补救办法。

他说,这是他在外交工作上犯的一个错,所有的后果他都会自己扛下来,他期望这件事别被闹大到国家层面。

没过多久,周伯萍就接到了国家让他回国的通知。一回到国内,他马上就动手写了份自我批评的材料,并且老老实实地把那边的情况都讲了出来。

【毛主席亲自处理“雅典事件”】

那时候,周恩来一听到这个消息,气得不轻。他压根儿没想过,自己那么看好的年轻人,居然会搞出这种低级失误,于是就有了文章最开始讲的那事儿...

周恩来不由得叹了口气,说:“周家这回可真是倒霉到家了!”

说起来,咱们都挺想知道,周总理和周伯萍之间,到底有啥样的关联呢?

说实话,周伯萍老早就听说周总理的大名了。他心里头对周总理那是崇拜得不得了,一直把总理当作自己这辈子要学习的标杆。

所以,周伯萍在工作上总是对自己特别严格,对自己的标准也很高。

另外,他其实和周总理之间还有别样的联系。

有次,周总理找了个时间,跟周伯萍聊了聊家常。他们聊起了周家的族谱,这才发现,原来两人在家族辈分上还挺亲近的。

没想到,他们全都是宋代理学大家周敦颐的后人。论起家族辈分来,周总理其实是周伯萍的长一辈亲人,可以讲周总理就像是他的堂伯或者类似的亲戚关系。

不过,在日常的工作中,周伯萍从来都没跟同事们提起过他和周总理之间的那层关系。

就算有人认为他们之间沾亲带故,周伯萍也会坚决摇头不认。他心里明白,周总理是个铁面无私的人,对工作里的亲属关系最是反感。

“雅典那档子事儿”一出,没多久,周总理办公室就以外交部的名头发了通知,说这事儿影响可大了去了。

接着,总理召集了外交部党委的关键领导成员,一起商量怎么处理周伯萍这件事,并给出解决方案。

最后,大伙都觉得,周伯萍干的那事儿确实挺严重,不过还好他认错挺诚恳,所以就商量着要不就不给啥处分了。

关于驻外大使的职务另有安排,周伯萍会负责接待希腊的副首相。

之后,周总理把对周伯萍的处理情况告诉了毛主席。毛主席翻阅了那份处罚通知和周伯萍写的反思,他自己动手,把里面一句比较重的话给划掉了,还说“雅典那事儿”,其实就是因为“没好好调查了解清楚”。

结果是这样的,“雅典那档子事”的性质彻底变了样,但周伯萍还是照着以前的活儿干下去。

“雅典事件”给咱们中国外交提了个大醒。拿这事儿当个教训,咱外交路子上才能更加小心。记住历史这个镜子,中国外交才能不断磨炼,走得更稳更远。