在阴暗的光线里,一个叫帕洛玛的11岁小女孩,皱着眉头坚定地对着摄像机镜头说:

我家里很有钱,尽管有如此的运气,但我知道人的一生就如同在鱼缸里……我决定在12岁生日那天去自杀。

然而,她不愿意像烂菜叶那样死掉,因为:谷口治郎漫画里的主角都死在登山的路上。

她也要在死前攀登一个山峰,而这个“山峰”是,拍一部能让人看到生命是如何荒诞的电影。

于是,接下来的时光里,女孩常常拿起摄像机,对身边“荒诞”的人们进行拍摄:

她母亲对自己的反常从不以为意,却怀疑能洞穿人性的小女儿心理有毛病;

父亲是国会议员,把事业看得比家庭重要百倍,过得忙碌又操心;

姐姐一心想要比父亲出色,生命于她而言是一场持久战,只有摧毁别人才能获得胜利;

家里的访客总是些莫名其妙的大人,他们善于伪装,习惯一本正经地胡说八道……

行为显得怪癖且讲话一针见血的帕洛玛,当然很不讨喜。在很长一段时间里,都是形单影只。

直到一天,住所看门人勒妮的猫突然跑进她家。

02、“刻薄”女门房勒妮,是个54岁的妇人,臃肿,不修边幅,常常以严肃脸示人。

旁人眼里,勒妮不过是个不值一提的庸俗又贫穷的妇人。

然而,真实的她有着深藏不露的高雅:总是在做完杂务后,拉上窗帘,然后一边享受黑巧克力,一边读书。

这种高雅,被还猫的帕洛玛察觉了。那天,敏锐的女孩只是打开勒妮的门,便立刻注意到桌上有本书:《赞美阴暗》。

没朋友的帕洛玛,第一次感觉到这个世界上还有值得交往的人。

此后帕洛玛经常光顾勒妮的住处,在那里,她会露出难得一见的和善微笑。

勒妮也愿意向帕洛玛靠近,曾有次,她毫无设防地对着帕洛玛的摄像机镜头坦诚道:

“我待人很冷漠,但我一直都很礼貌,大家不喜欢我但接受我,是因为我完全符合一个看门人的角色:丑陋、年迈、尖酸刻薄……”

有趣的是,在关注勒妮的时光里,帕洛玛又发现了另一个让自己感兴趣的人。

03、遇见优雅的男人令帕洛玛生出热情的另一个人,是新搬进住所的,很有绅士风度的日本中年男人小津格朗。

他其实也是一个只通过短暂接触就看见勒妮隐私的人。

第一次与勒妮见面,他听到她说出《安娜·卡列尼娜》里的句子:“幸福的家庭都是相似的”,便隐约感觉到其不俗。

后来二人养的猫的名字被彼此知晓,有些事变得更加清晰。

勒妮的猫叫列夫,是《安娜·卡列尼娜》作者的名字。而小津格朗的两只猫分别叫基蒂、列文,与《安娜·卡列尼娜》里两位主角同名。

也就是说,他们俩发现,对方和自己一样,都是文艺中年。

而孤僻、敏感的帕洛玛,自然也能从小津格朗身上嗅到优雅的气息。

她开始对他坦露心声,包括毫无保留地表达自己对勒妮的看法:

“表面上看来,她对人很尖刻,待人很冷漠,可我觉得她内心深处感情细腻,她伪装出一幅爱搭不理的样子,显得极其孤僻,举止却又极其优雅。”

逐渐地,小津格朗和勒妮的感情日益深厚,似有男女之爱萌生。

他向她发出过几次约会邀请。

第一次约会地点是自己家,在那儿,勒妮一眼就认出了墙画里的京都山脉,并念出电影《宗方姐妹》里的台词。

第二次约会,两位一起看电影。看完,小津格郎说,他曾经的妻子死于癌症,勒妮则告知小津格郎她已守寡十几年。

04、他们,治愈着彼此尽管两位中年人很有默契,然而他们并没有在看电影后顺理成章地在一起。

用世俗眼光看,二人之间有着巨大的地位悬殊和贫富差距。

就和我们常见的门不当户不对的感情故事一样,身处“劣势”的那个人总是容易被差距刺痛。

内心本就自卑的勒妮,陷入过彻底的自我否定和自我厌恶,她对自己恶狠狠地说:

“一个可怜的傻瓜,你以为会怎样?你不过是个丑陋的看门人。”

同时,她还以决绝的态度拒绝小津格郎的再次见面请求。

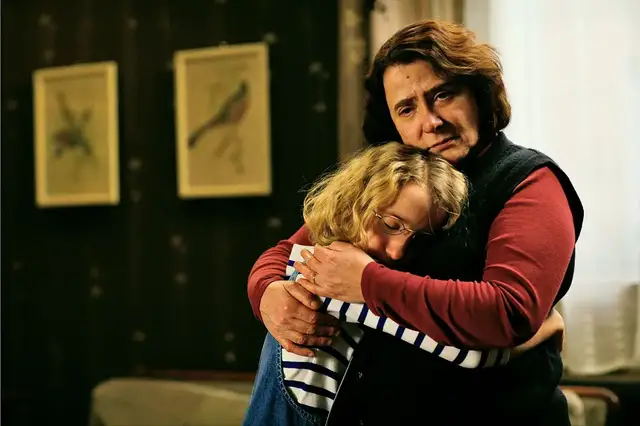

幸好,在无比脆弱、难过的那段时候,帕洛玛适时地抚慰了她。

这个小女孩会紧紧搂住处于崩溃边缘的勒妮,坚定地说着鼓舞人心的话语。

关怀给了勒妮勇气。

最终,她主动给小津格郎写信,表示希望能共进晚餐。

之后,小津格朗告诉勒妮:“他们的心愿能变成现实。”

似乎在暗示他们可以携手共度未来。

勒妮的生活色调因此变得明快起来。当她再次从书里读到“幸福的家庭都是相似的”,脸上会涌现欣慰的笑容。

而帕洛玛的生活也在朝积极方向发展。

她在摇晃装有药片的瓶子时陷入沉思,自杀的念头不再如以往那样强烈、坚决。

05、重要的不是死亡然而,这个充满温馨细节的故事,并不是以happy ending收尾。

故事接近尾声时,有人死去。

死的那个人不是曾决定自杀的帕洛玛,而是勒妮。她死于车祸。

得知勒妮死讯,帕洛玛非常悲痛。

但她没有止步于悲痛,而是,重新思考起了死亡——死亡代表着:你再也见不到你爱的人,也见不到爱你的人。

于是,她放弃自杀念头。

故事的最后,帕洛玛与小津格朗一起整理勒妮的遗物,那是好多箱的书籍。

在关上房门那一刹那,帕洛玛有些释怀。

“重要的不是死亡,而是死亡那一刻,你在做着什么。”

她想到,勒妮在面临死亡的那刻,心里装着爱,以及希望。这些,都是能充实生命意义的东西。

06、相似性,带来的感动到这里,故事就讲完了。我说的这个故事,是法国电影《刺猬的优雅》的主要情节。

戛然而止的结尾虽让人压抑,可是在压抑之后,有一些想法在我心里喷薄:

人们总是呆在自己的思维舒适区,想当然地去划分正常与不正常:

爱读书的看门人是奇怪的;讲话深刻的女孩是缺乏应有童真的;又丑又老的妇人配不上绅士……

有些人为自我保护,用孤僻和古怪构建了尖锐的外壳。

他们总难免成为孤岛,而他们的心成为了别人难以接近和深入的森林。

最大的遥远,就是孤独本身。

所幸的是,人世间还有相似性,治愈着每一个“特别”的人。

“与君初相识,犹如故人归。”

相似性,能把孤独的人们拉得很近,能让他们体会到更多生命的价值,比如,感受爱与理解。

我很喜欢,人与人之间的这种奇妙相逢。

作者:肖大雨