杨乃武与小白菜的故事,那情节可谓是跌宕起伏。就因为这样精彩波折的情节,它好几次都被搬到了戏剧舞台之上呢。经过在舞台上的不断演绎,到现在,这个故事可以说是家喻户晓啦,基本上大家都知道呢。

那为什么会经历长达三年的时间来反复进行审查呢?

案发浙江余杭县

让我们把时间的指针拨回到同治十二年(1873年)十月初九这一天。

那一天,葛品连正在豆腐店当帮工呢。也不知道怎么回事儿,他突然就觉得脑袋晕乎乎的,眼前直冒金星,而且浑身都没什么力气,整个人特别不舒服。这情况一出现,掌柜的立马就瞧见了,一看他这副模样,掌柜心想这人都病成这样了,也没法继续干活儿,于是就赶紧让葛品连回家好好休息休息去了。

话说葛品连走在回家的路上,就出现了恶心呕吐的情况。他心里琢磨着,可能是没吃早饭闹的吧。这么想着,路过一家糕点店的时候,他就买了一份粉团来填填肚子。可谁能想到呢,刚走到家门口,那呕吐的感觉又上来了。他的妻子毕秀姑看到这情形,一下子就慌了神,赶忙扶着他到楼上,让他躺在床上休息。在休息的这段时间里,葛品连依旧不停地呕吐,而且还感觉浑身发冷得厉害。

当时葛品连感觉身体发冷,他琢磨着自己应该是得了流火病,其实也就是咱们平常说的风热感冒。于是呢,他就让妻子去买了桂圆和东洋参回来,然后把它们煎成汤药给喝了下去。可谁能想到啊,这药喝下去之后,葛品连的情况不但没有一点点好转的迹象,反而还出现了口吐白沫的状况,整个人的状态那是越来越糟糕啦。

话说毕秀姑的继父喻敬天,得知情况后赶忙奔回了家中。到家之后,他一刻也不敢耽搁,立马就去请了大夫来给葛品连看病。那大夫来了之后,又是一番仔细地诊治,可让人揪心的是,葛品连的病情压根就没有一点儿好转的迹象。就这样,葛品连只能强撑着,一直熬到了十月初十的下午,最终还是没能挺过去,两腿一蹬,就这么咽气了,实在是令人惋惜。

当葛品连的母亲沈喻氏得知儿子的死讯时,那真可谓是悲痛欲绝,哭得简直死去活来的。她满心都是震惊,怎么都没法相信呢,在她的印象里,儿子一直都是生龙活虎的,怎么就突然没了呢?后来,在亲友们的搀扶与帮助下,她才勉强打起精神,开始着手料理葛品连的后事。

不过呢,到了第二天晚上的时候,发生了一件特别诡异的事情。那就是葛品连尸体的嘴巴还有鼻子里面,居然有血水往外流出来了。

沈喻氏原本就打心底里不愿意相信自己的儿子会那么突然地就去世了。当她见到相关情况之后,马上就起了疑心,怀疑葛品连是因为中毒才丢了性命的。而且,周围的一众亲友们在了解情况后,也都觉得葛品连的这个死因存在着诸多可疑之处呢。

在事情发生后的第二天一大早,沈喻氏就出发了。她由地保王林一路陪着,径直朝着余杭县衙走去。这一趟去县衙,沈喻氏是带着重要的事情去的,那就是要递交一份呈词,而这份呈词的内容是请求县衙对相关尸体进行检验呢。

当时在余杭县担任知县一职的是刘锡彤,他老家在天津,年纪已经六十九岁了。这可不是他头一回在余杭当县令哦,这次遇上了人命关天的大事,刘锡彤哪敢有丝毫的马虎。于是呢,他先是在公堂上仔仔细细地审问了一番相关情况,之后就做出决定,要亲自带着仵作沈祥以及门丁沈彩泉一块儿去查验葛品连的尸体呢。

就在那个时候,当地有一位名叫陈竹山的乡绅,正好来到县衙给刘锡彤瞧病呢。恰好这当口儿,他听说了葛品连死得不清不楚、不明不白这件事儿。于是呢,陈竹山马上就把自己所听闻的一桩风流韵事,也就是人们常说的“羊吃白菜”那档子事儿,讲得那叫一个绘声绘色,全讲给刘锡彤听了。

什么是“羊吃白菜”?

接下来就得讲讲葛品连那位貌美如花的妻子毕秀姑的事儿了。

毕秀姑呢,她的乳名叫阿生,是在咸丰六年(也就是1856年)的时候,在余杭县的毕家堂村出生的。在她幼年时期,很不幸,父亲毕承祥就早早离世了,这样一来,就只剩下母亲毕王氏和她相互依靠着生活了。等到她8岁那年,母亲带着她这个没了父亲的女儿改嫁了。母亲改嫁的对象是在县城当粮差的喻敬天,从那之后,母亲就改称为“喻王氏”了。

喻敬天对自己的这个继女着实谈不上有多喜欢。这不,当媒婆冯许氏来到家里,说是为葛品连上门来提亲的时候,喻敬天那是连丝毫的犹豫都没有,当场就点头同意了这门婚事呢。

葛品连啊,他有个乳名叫小大。他们家原本是开着一家豆腐店的,靠着这豆腐店维持生计呢。可谁能想到,后来他的父亲葛奉来突然病故了,这对他们家来说,无疑是个沉重的打击。家里的顶梁柱没了,经济来源一下子就断了,一家人的生活瞬间就陷入到了极为艰难的困境当中。在这样的情况下,他的母亲后来就改嫁给了在县城做木工的沈体仁。改嫁之后呢,他母亲就改称“沈喻氏”了。而葛品连呢,继父沈体仁倒也还不错,把他推荐到了县城的一家豆腐店去做帮工,好歹也算是有个营生的途径了。

葛品连和喻家是住得很近的邻居呢。要说这葛品连,他注意到邻居家有个叫毕秀姑的姑娘,那毕秀姑容貌长得特别姣好,葛品连见了之后,心里就暗暗喜欢上她啦。时间来到同治十年,也就是1872年的时候,葛品连的母亲沈喻氏出面,为自己的儿子葛品连把毕秀姑给聘娶过来,让她成了葛品连的妻子。

话说葛品连呢,他自己是没有住房的哦。所以,他和妻子举办婚礼的时候,就选在了喻家来办呢。而且啊,婚后小两口也暂时在喻家居住下来了。不过呢,这喻家也并非那种特别大的人家,家里的房屋数量不多。小两口这一住进去,就显得更加拥挤和局促了。没办法,这样住着实在不太方便,于是葛品连夫妇就琢磨着,还是打算到外面去租房子住啦。

葛品连的继父沈体仁啊,曾经在澄清巷口西首的杨乃武家盖房子的时候当过监工呢。就因为有这么个经历,他知道杨家有空闲的房子对外出租这件事儿。之后呢,沈体仁就和他的妻子沈喻氏一起商量了一下。商量来商量去,最后决定以每个月八百文的价钱,给葛品连夫妇在杨家租下了一间房屋。

就这样,葛品连和他的妻子住进了杨家。

话说有个叫杨乃武的人,是余杭县当地的一位乡绅。他们杨家呢,世世代代都是靠着种桑养蚕来维持生计的,就这么一直经营下来,家境也还算得上是小康水平呢。杨乃武家里原本是有个兄长的,可惜在三岁的时候就早早夭折了。后来杨乃武的父亲杨朴堂去世了,这家里的家业也就顺理成章地由杨乃武来继承了。而且啊,这杨乃武在读书方面那可是相当勤奋的。在他二十多岁的时候,就凭借着自己的努力考取了秀才。因为他在当地也算是有学识的人了,所以街坊邻居们都特别亲切地称呼他为“杨二先生”呢。

葛品连和他的妻子搬入杨家居住之后,这两家人在日常生活中的相处情况是十分融洽和谐的呢。彼此之间相互往来,关系处得很不错,无论是日常的交流沟通,还是一些生活琐事上的往来协作等方面,都呈现出一种和睦友好的氛围,相处起来格外顺遂,没有什么矛盾冲突,整体的相处状态可以说是非常融洽的。

葛品连因为半夜就得起来做豆腐,所以常常是住在店里的。杨乃武的妻子杨詹氏留意到这个情况后,就时常邀请毕秀姑过来和他们一块儿吃饭。

杨乃武家有个聪明伶俐的小娘子,她就是毕秀姑。杨乃武的母亲杨詹氏,还有他的姐姐杨菊贞,都特别喜欢这个毕秀姑呢。每次大家一起吃饭的时候,那场面可热闹啦,说说笑笑的就没个停。后来呢,杨乃武发现毕秀姑对读书产生了兴趣,于是呢,他就经常在茶余饭后的空闲时间,教毕秀姑读书写字。可谁能想到,这么平常的一幕,到后来竟然成了别人口中谈论的事儿啦。

事情的源头要追溯到同治十一年(1872年)九月的时候,当时有一位名叫杨詹氏的女子,她在这个月遭遇了难产的状况,最终很不幸地因为难产而离世了。

话说在清朝末期那个观念颇为守旧的时代,杨乃武经历了一些变故后成了鳏夫。这时候呢,有个情况出现了,毕秀姑,她并没有因为杨乃武成了鳏夫就刻意和他保持距离,反而是依旧不避嫌呢。就比如说吧,她还会和杨乃武在同一张桌子上吃饭,到了晚上呢,还会和杨乃武一起就着烛光读书。要知道在当时那种守旧的风气下,这样的情形难免就会引起旁人的议论纷纷,让大家觉得有些不合时宜呢。

另外,葛品连常常夜里不回家。他这人身材比较矮小,和《水浒传》里的“武大郎”颇为相似。与之形成鲜明对比的是毕秀姑,她长得白白净净,模样十分姣好。而且她平日里就特别喜欢穿绿褂子搭配白裙子,所以大家都给她起了“小白菜”“豆腐西施”这样的外号呢。

就这样,没过多久,在当地就渐渐流传起了一种说法,也就是所谓的“羊吃白菜”的传言。这里面所说的“羊”呢,指的是杨乃武,而“白菜”指代的则是毕秀姑,传言竟声称杨乃武和毕秀姑之间存在着奸情。

葛品连听到了一些传闻,这些传闻让他又气又羞,一下子就恼羞成怒了起来。可是呢,尽管他心里很气愤,但毕竟没有找到实实在在的证据来证实那些传闻。没办法,他也只能带着满心的不甘,气呼呼地拉着小白菜,从杨家搬了出来。之后,他们暂时住进了喻敬天表弟王心培的家里。

从那之后,葛品连和他的妻子就跟杨乃武一家人再也没有过任何的往来啦。

本来呢,两家都已经断绝关系了,按常理说这时候那些谣言应该能渐渐平息下去了吧。可谁能想到呢,就在这个时候,葛品连居然突然就暴死了。这一下,街坊邻居们可就又开始在背地里悄悄议论起来了,都纷纷传言说是杨乃武和小白菜两人合谋,把葛品连给毒死的呢。

在这一年的八月,杨乃武动身前往省城,去参加同治癸酉科的乡试呢。这一考可不得了,他成功考取了浙江乡试的第一百零四名举人。要知道,在当年的余杭县,他可是唯一一名考中举人的呢,就因为这个,在那段时间里,他的名声一下子就传开了,那可真是风光得很呐,人人都知晓他了。虽说当时杨乃武还没能够真正踏上仕途之路,不过单看这考中举人的情况,他的前途那显然是一片光明的,未来充满了希望呢。

谁能想到呢,本来正处于极度欢乐的状态之中,可结果却乐极生悲了。他,在这之前压根就没往那方面去想过,完全没料到自己居然会摊上这么一件极其严重的杀身命案呢,这可真是世事难料啊。

罪魁祸首——余杭知县刘锡彤

有这么一种情况,不知道是出于嫉妒的心理呢,还是原本就和人有着宿怨,反正啊,那秀才出身的陈竹山在得知沈喻氏提出要验尸这件事后,就把关于杨乃武和小白菜的一些传闻,故意添枝加叶、夸大其词地讲给了县令刘锡彤听。

话说刘锡彤听到了那样一番话之后,心里头不禁暗暗窃喜起来。紧接着,他便马不停蹄地派出了手下的衙役,让他们前往街坊四邻那里去展开一番调查。您还别说,这一调查还真就得到了能够作为旁证的相关情况。也正是因为有了这样的所谓“佐证”,刘锡彤那心里,就滋生出了极为险恶的念头,想着要把刚刚考中举人的杨乃武也给硬生生地拖进这起案子当中来呢。

那么问题就出现了,这个刘锡彤身为知县大人,他究竟是出于什么样的缘由,非要把杨乃武往死路上逼,非要置杨乃武于死地不可呢?这其中的缘由确实让人十分好奇。

要知道,杨乃武平日里除了打理经营自家的祖业之外呢,还有一份能够勉强维持生计的营生手段哦。那就是专门为那些普通的平民百姓代写状子,在当时呢,干这活儿的人其实就是被称作“讼师”啦。

在那之前,存在着官绅相互勾结去欺压普通老百姓的不良现象。杨乃武呢,是个很有正义感的人,他多次站出来为那些受欺负的百姓打抱不平。不仅如此,他还特别有意思,会把自己遇到的那些不公平的事儿编成打油诗呢,用这种方式来表达自己的不满,去讽刺那些不公之事。就因为他的这些举动,可就把当地的一些官吏给得罪了。这里头有件事儿,那可真是让刘锡彤对杨乃武恨得直咬牙切齿,就是“淋尖踢斛”这件事呢。

那到底什么叫做“淋尖踢斛”呢?这其实是一个有着特定含义的词汇,接下来咱们就来讲讲它到底是怎么回事儿吧。

在过去,存在这样一种情况,当普通百姓到县衙去交粮的时候呢,在称重这个环节,居然有着一条不成文的潜规则。那就是县衙里的那些县吏们,会在装着粮米的容器上踢上三脚。这一踢,粮米就会因为震动而溢出来一部分。而这些被踢得溢出来的粮米呢,最后可都被那些县吏们给私下瓜分掉了,这无疑是对百姓利益的一种侵害。

在很久很久以前,遇到类似的情况,普通百姓那可就只能默默忍受,吃了亏也没办法说出来。不过呢,从大清王朝雍正帝在世的时候起,就已经明确地颁布规定,要取消“淋尖踢斛”这样不合理的旧规矩啦。而且浙江省府也早早地向全省发出通告,告知大家多出来的米(也就是溢米)都应该由交粮的粮户自己去扫取呢。但奇怪的是,余杭县的那些官吏们,根本就没把这些法规当回事儿,依旧我行我素,恶习一点儿都没改,还是照着以前那套不合理的做法行事呢。

杨乃武看到那种种不公的情形后,心里特别气愤。于是,他就写了一份诉状,把何春芳等那些贪官污吏一股脑儿地都告到了知县刘锡彤那儿。可杨乃武哪能想得到,何春芳之所以能这般胆大妄为、肆意妄为,那可全都是靠着背后有刘锡彤给他撑腰呢。就这种情况,刘锡彤又怎么可能会去拆了自己亲手搭建起来的台子,那显然是不可能的事儿嘛。

结果呢,杨乃武根本就没能打赢这场官司。非但如此哦,他还被何春芳这一帮人倒打一耙呢。他们竟然污蔑杨乃武,说他在那儿鼓动老百姓抗拒缴纳粮食,故意和官府对着干,而且还说他借着这些事儿中饱私囊,把各种莫须有的罪名都往杨乃武身上扣。

杨乃武最终败诉了,之后便被衙役们从公堂之上给驱逐了出去。

话说杨乃虎啊,心里头越琢磨就越觉得悲愤难平。就在当天夜里呢,他挥笔写下了一副对联,写的啥呢?是“大清双王法,浙省两抚台”。写完之后,就把这副对联给贴到了县衙的门口啦。可谁能想到呢,就这么一个举动,竟然就此埋下了祸根。

话说当时啊,沈喻氏来到了县衙喊冤,而陈竹山呢,又在一旁讲起了杨乃武那些风流传闻的事儿。这余杭知县刘锡彤一听,心里可就乐开了花,他暗自琢磨着,这下可好啦,一直盼着的公报私仇的机会可算是来了呢。

现场勘验

刘锡彤心里怀揣着那份窃喜,当下便马不停蹄地带着仵作沈祥以及门丁沈彩泉,径直赶往葛家停尸的地方,准备在那儿开展尸检工作。

仵作沈祥对葛品连的尸身展开了极为仔细的查验工作。在查验过程中,他留意到葛品连的面色呈现出淡青色,而且可以清晰地看到其口鼻之中确实有淡血水缓缓流出。除此之外,沈祥还发现葛品连的身上竟然起了十多个大泡呢。

当时的情况是这样的,沈祥看到眼前的情形后,心里就已经有了一个基本的判断。他觉得葛品连应该不是因为砒霜中毒而死的,为啥这么说呢?因为按照常理来讲,如果是砒霜中毒致死的话,那死者往往会出现七窍迸血、遍身起小泡之类的状况,可在葛品连这儿,并没有这些情况出现。

然而接下来,沈祥一下子就陷入到了疑惑当中。只见他拿起银针刺入尸身的喉部进行探查,可没想到,那银针之后竟呈现出青黑色,而且怎么擦都擦不掉。从这一情况来看,似乎又像是砒霜中毒的迹象呢。

在一旁的门丁沈彩泉,留意到沈祥的神情有些不太对劲,便开口询问沈祥道:“葛品连究竟是因为什么缘故才死的?”沈祥听了这话后,稍微思索了一番,然后给出了答复,说是葛品连有可能是因为生烟土中毒,才最终导致死亡的。

当沈彩泉听到相关说法后,立刻就提出了反对意见。他明确指出,葛品连绝不可能是因为生烟土中毒而亡的。他解释道,那些服食生烟土的人,往往都是出于自行了断的目的才会去吃,而葛品连生前的种种情况与这种服食生烟土自杀的情形完全不相符。所以,沈彩泉十分笃定地认为,葛品连是因为砒毒才导致死亡的。

据说在那之后啊,沈祥听闻相关事情后,表示不同意。随后呢,这两人就在验尸的那个现场起了争执,吵得还挺凶呢。有意思的是,他们俩当时谁也没能够想起来,那用来试毒的银针压根就没有用皂角水去擦洗过。

最终,沈祥非常草率地就给出了葛品连是服毒身亡的这样一个结论。他在整个判定过程中,未经过严谨细致的查验、分析等应有的程序,便轻易地作出了如此重要的结论,而这一草率的结论也在后续引发了一系列的事情。

当时啊,仵作给出的验尸结果十分含糊不清。县令刘锡彤看到这份模棱两可的验尸报告后,就顺着这个情况往下走了,很干脆地认定是杨乃武和小白菜两人合谋,把葛品连给毒死了。就这么着,他炮制出了一起案子,这案子可不得了,那是轰动了朝廷和民间的大冤案呐!

屈打成招

在遭受那样严酷的刑罚逼供的情形之下,小白菜实在是被逼无奈,只能依照刘锡彤所期望的那样去“招供”了。她被迫承认说是自己和杨乃武因为存在奸情,所以害死了丈夫葛品连。这整个过程,小白菜完全是在严刑的逼迫下,违心地给出了这样不符合事实的“供词”。

当拿到小白菜所提供的那份供词后,刘锡彤简直兴奋到了极点,当下便迫不及待地吩咐手下人,迅速将杨乃武抓捕起来,然后拘押着使其到案接受审讯,整个过程可谓是雷厉风行,而这一切的开端便是那一份让刘锡彤欣喜若狂的小白菜的供词。

刚开始的时候,杨乃武是新科举人呢。要知道,按照清朝当时的律法规定,对于举人是不能随意用刑的。这刘锡彤呢,一心就想对杨乃武用刑好让他招供,于是就把情况呈报给了杭州知府陈鲁,并且请求革去杨乃武的举人身份。按照正常的流程来说,陈鲁在接到这个呈报之后,是需要再把相关情况呈报给上级,也就是浙江巡抚杨昌濬的,然后呢,杨昌濬还得把这事儿呈报给清廷才行。可这刘锡彤啊,那真是心急得不得了,都还没等到同治皇帝关于革除杨乃武举人身份的御批下达呢,他在审问杨乃武的时候,就已经迫不及待地对杨乃武动用了大刑啦。

有这么一个情况,杨乃武被安上了一个根本就不存在的罪名。面对这样的状况,哪怕是经过了好几次的审讯,杨乃武那也是坚决不肯承认这莫须有的罪名。这时候呢,有个叫刘锡彤的人,他看到杨乃武不承认,没办法,就想着再去提审小白菜。小白菜被带到审讯的地方后,一看到那些吓人的刑具,整个人就害怕得瑟瑟发抖起来。在这种恐惧之下,她哪里还敢改口说出不一样的情况。而那个刘锡彤呢,本就是个昏庸的知县大人,他看到小白菜这个样子,就自以为这案情已经很清楚明了了。随后,他还把验尸的相关情况以及之前审问时所做的记录,一股脑儿地都呈报给了他的上级,也就是陈鲁。

就在同一时间,同治皇帝的批示传了下来,根据这御批的要求,杨乃武和小白菜这两个人便又被押着解送到了杭州府,准备在此地展开二审工作。

有个叫陈鲁的人,向来就对读书人瞧不上眼。在他的主观认知里,觉得杨乃武这人平日里就有寻衅滋事的毛病,而且还老是包揽讼词。就因为陈鲁带着这样的偏见,所以当杨乃武刚一被带到杭州府的时候,就遭遇了极其残酷的刑罚。这些刑罚包括跪钉板,想象一下,膝盖跪在满是钉子的板子上,那得多疼啊;还有跪火砖,滚烫的火砖,人跪上去简直就是一种煎熬;再者就是上夹棍,夹棍紧紧夹住双腿,那种痛苦常人难以忍受;另外还有吊天平架,被吊在上面,身体承受着巨大的折磨呢。杨乃武就这么无辜地遭受了这些残酷刑罚,实在是太冤了。

在经受了几番残酷的刑罚之后,杨乃武实在是难以承受那巨大的痛苦与折磨。最终,他无奈地“供述”了这样的内容,称自己和小白菜存在通奸的行为,而且还说他们一起用砒霜将葛品连给毒死了。

说到砒霜的来源,杨乃武没办法,只能被逼着编造了一个说法。他称自己是在仓前镇的“爱仁堂”药铺,从一个叫“钱宝生”的人那儿,以毒鼠作为借口购买到的砒霜。

陈鲁心里十分高兴,觉得这个案子已经可以就此了结啦。于是呢,他做出了判决,判定杨乃武要被处以斩立决的刑罚,而小白菜则要遭受凌迟之刑。做完这些判决之后,陈鲁就把这个案子的相关情况上报给了浙江臬司。

话说在浙江,那时候浙江臬司是蒯贺荪,当他接到一个案子之后,刚开始的时候,心里就觉得这案子透着股子可疑劲儿呢。为啥这么觉得呢?原来啊,这蒯贺荪自己也是举人出身,所以他心里就琢磨着,怎么也没办法相信会发生这样的事儿。啥事儿呢?就是有个新科举人,居然会为了一个普普通通的妇人,就把自己大好的前程给抛弃了,甚至还可能赔上自己的性命。要知道,在当时那个情况下,一个人能中举,就像杨乃武中举了,那可意味着他往后的前途是一片光明,有着无限的可能呢。

就这样,蒯贺荪亲自对杨乃武和小白菜展开了审讯工作,而且还接连审了两次呢。

谁能想到呢,那两个人其实早就被严刑拷打折磨得失去信心啦。当面对蒯贺荪的审问时,他们脑海里不由自主地就浮现出之前所经历的那黑暗的一幕又一幕,那些经历实在是太可怕了,以至于他们此时的状态特别糟糕,信心早就被消磨殆尽了。

有这么两个人,他们心里就只想着能够快点死去,实在是不想再因为要翻案这件事而去承受那令人难以忍受的皮肉之苦了。也正因如此,当蒯贺荪去询问或者调查相关情况,想要获取所谓的“口供”时,得到的结果呢,依然和之前所得到的没有任何不同之处。

蒯贺荪把余杭知县刘锡彤、杭州知府陈鲁找来,想要了解一下在之前的审问过程当中,是不是存在着一些不太正常的情况。

那两个人一心想着能早早把案子结了,这种情况下,他们又怎么会愿意去承认存在屈打成招这样的事实呢?只见他们都满脸坚定,拍着胸脯信誓旦旦地宣称,这个案子那可是有着确凿无疑的证据,就如同铁证一般,根本不存在什么冤屈之处。

蒯皋司目睹了这般情形后,心中满是无奈,直叹息这新科举人着实是糊涂得很呐。可事已至此,也没别的办法,只能依照既定的程序,把这起案件原原本本地上报给了浙江巡抚杨昌濬。

由于杨乃武之前有着新科举人的身份,这一身份在当时的情境下确实给相关事情带来了一定的影响。因为举人在社会地位等方面有着其特殊性,所以在后续涉及到杨乃武的种种事件发展过程中,他的这一身份就如同一个特殊的标签或者因素存在着,使得相关处理也好、各方态度也罢,都或多或少会因为他举人身份的缘故而有别于其他人,进而在整个事件的推进演变过程中起到了某种独特的作用。

话说当时,杨昌濬安排候补知县郑锡滓前往余杭县进行微服私访呢。按常理来讲,这是要去暗中查访事情真相的。可谁能想到呢,这个郑锡滓啊,完全没把这正事儿放在心上。他借着这个机会,竟然直接跑到刘锡彤的家里去了,到了那儿就大吃大喝起来,仿佛把这当成了一场享受的聚会,压根就没想着去履行自己微服私访的职责。而且啊,他还收了刘锡彤的贿赂呢。就这样,他根本就没去杨乃武招供的那个药铺做任何调查。至于后来出现的所谓药铺伙计“钱宝生”,其实人家本名叫钱坦,那又是怎么回事儿呢?原来是乡绅陈竹山给找来的。这钱坦也是够倒霉的,被人一番威胁之后,没办法,只能被迫承认的确卖过砒霜给杨乃武了,可实际上这事儿压根就不是真的。

郑锡滓在酒足饭饱之后回到了杭州,回来后便十分笃定地宣称,经过他对这个案子展开的调查,情况确实是“无冤无滥”的。

当时的情况是这样的,杨昌濬看到相关情况后,经过一番审视,觉得这个案子的各项证据都已经十分确凿了。在他看来,所有的调查、审理环节都已经完成得差不多了,就只剩下最后一个关键的步骤了,那就是要把这个案子的详细情况以及审理结果等上报给朝廷。毕竟在那个时候,只有等朝廷的刑部给出回文指示,明确表示认可之后,才能够依照相应的规定对杨乃武和小白菜正式执行死刑。

到了这样的一个阶段,杨乃武和小白菜这起案子基本上已经不存在翻案的可能性了呢。当时的情况就是,各方面的因素交织在一起,种种状况都表明,想要推翻之前的判决,重新审理得出不一样的结果,那真的是太难太难了,几乎就看不到有这样的希望了。

然而,令人意想不到的是,这起案子到最后竟然出现了极大的反转情况!

铁案难翻

就在那些官僚们翘首等待刑部回文的这段时间里,

在狱中待着的杨乃武,此时的心情可谓是心灰意冷。不过呢,好在他有一位胞姐叫杨菊贞,杨菊贞十分心疼自己身陷囹圄的弟弟,于是苦苦地哀求、劝说着杨乃武。在胞姐这般诚挚又急切的劝说之下,杨乃武最终还是拿起了笔,写下了一份申诉状。

这状子是由续弦妻子詹彩凤带去杭州城各个衙门申诉的,要知道,詹彩凤可是杨詹氏的胞妹呢。然而,申诉一番之后,却并没有得到什么结果。但杨菊贞可不甘心就这么算了,毕竟那是自己的弟弟,她无论如何都不愿意放弃,于是就毅然决然地决定自己带着那份状纸,前往京城去告御状啦。

话说杨菊贞第一次去告御状,那可真是四处求助都找不到门路,结果碰了一鼻子灰不说,身上带的钱财也差不多都花光了,就剩下个精光了。好在这个时候,得到了大名鼎鼎的红顶商人胡雪岩的资助,这才好歹有了些转机。回到家乡之后呢,杨菊贞心里可一直憋着一股劲儿,她压根就不愿意就这么放弃。于是,在同治十三年(1874年)七月的时候,她带着自己的弟妹詹彩凤,又一次踏上了进京上告的路途。

此次,在胡雪岩出手相助的情况下,她们成功寻觅到了一位在刑部担任职务的浙江籍官员,此人名叫夏同善。

出于同乡之间的那份情谊,夏同善给她们指出了一条能解决问题的“明路”。具体做法呢,就是让她们去逐一拜访三十多位来自浙江的官员,并且还指导她们向步军统领衙门、刑部以及都察院这几个地方投递了写明冤情的状子。

在同一时间,夏同善可没有采取敷衍的态度去对待这件事。他非常重视,立刻就把这个案子的相关情况反馈给了刑部右侍郎翁同龢呢。

翁同龢在仔细看过那份诉状之后,内心满是悲愤之情,难以抑制。于是,他当即拿起笔来,认认真真地撰写了一份奏书,随后将这份奏书呈递上去,上报给了慈禧太后以及慈安太后这两宫太后,希望能借此让太后们了解相关情况。

慈禧听闻相关情况后,内心有所触动,于是下达了一道谕旨。在这道谕旨里,明确地点名要求浙江巡抚杨昌濬对相关事宜重新展开审理工作。

杨昌濬深知此事重大,丝毫不敢有所懈怠。没办法,只能硬着头皮去安排相关人员来共同审理这个案子。他找来了湖州知府锡光、绍兴知府龚嘉俊、富阳知县许嘉德以及黄岩知县陈宝善这四个人,让他们一同来处理这个案件呢。

因为受到舆论所产生的影响,再加上慈禧太后那不容侵犯的威严,在这次的重审过程当中,所有负责审理案件的官员们,没有一个人敢对杨乃武和小白菜动用刑罚呢。就这样,杨乃武与小白菜都把之前所做的“供词”给推翻了,他们满含着委屈,一边哭诉着,一边诉说自己之前完全是因为遭受了严刑拷打,实在熬不过去了,才被迫承认了那些不实的罪名,实在是太冤枉啦。

杨乃武与小白菜的案子,本来已经到了快要沉冤得雪的关键时刻啦。大家都盼着能还他们一个公道呢,可谁能想到啊,就在这么个要紧的关头,同治皇帝竟然驾崩了,这一下,案子的进展也受到了很大的影响呢。

所以这起案件一直被拖延着,始终没办法完成结案工作。

在当时的情形下,刑部给事中王书瑞向朝廷呈上了奏章。他在奏章中提出了自己的怀疑,觉得杨昌濬等人很可能是在徇顾私情,所以才出现故意拖延处理相关事宜的情况。面对这样的上奏内容,朝廷经过考量后,做出了新的安排,改派浙江学政胡瑞澜来对这起案件进行复审工作。

杨乃武与小白菜怎么也料想不到,那刚刚才出现在眼前的一丝希望,竟然又一次无情地破灭掉了。

有这么一位钦差大人,他所用的手段那可比之前的刘知县等人残暴多了。就说这胡瑞澜吧,他对杨乃武和小白菜二人展开了极为严酷的审讯。他没日没夜地安排对这两人进行轮番拷打逼问,那场面真是残酷至极。在这过程中,杨乃武的两腿硬生生地被夹折了,遭受了巨大的痛苦,而小白菜呢,十指更是被拶得脱了位,这种酷刑之下,两人实在是扛不住了,没办法,只能再次无奈地认下了那些莫须有的罪名。

在光绪元年(也就是1875年)的十月初三这一天,胡瑞澜完成了结案陈词的相关事宜,随后就把这份结案陈词呈奏给了两宫皇太后以及光绪皇帝。在他所呈奏的内容里,态度十分坚决地认定,这个案子压根就不存在冤情的情况,并且还打算依照原来的审判结果来给相关人员定罪呢。

到了这个时候,杨乃武心里明白,自己想要翻案那可太难太难了,几乎是没什么希望啦。在这极度绝望的情形之下呢,他就给自己写下了一副挽联。这挽联是这么写的:“举人变犯人,斯文扫地;学台充邢台,乃武归天”。他写这挽联,就是为了讽刺胡瑞澜呢,那个家伙简直就是个糊涂官,随随便便就草菅人命,实在是太过分啦。

话说在上海的《申报》公布了胡瑞澜所给出的终审报告之后,浙江那边可就炸开锅了,尤其是那些举人、生员们,一个个都愤怒不已。这里面呢,以杨乃武的好友汪树屏、吴以同以及吴玉琨这几个人为首,足足有30多人呢,他们联合起来进行了控告。为啥要这么做呢?原来,这案子前前后后经过了七次审讯、七次判决,可每一次都是靠严刑逼供来获取所谓的口供,完全就是屈打成招嘛。所以他们态度十分坚决,强烈要求朝廷能够把这个案子提到京城去进行彻底的审查,要让整个天下的人都清楚明白这其中的真相。

在同一时间,有十八名来自浙江籍贯的在京官员,他们采取了联名的方式,向相关方面提出请求,希望能够让刑部来直接对这起案件展开审理工作。

翁同龢、夏同善以及张家骧等一干人,他们可是没少在两宫皇太后跟前提及相关事宜呢。他们着重强调了这么一个情况,那就是“要是这桩案子得不到平反的话,在浙江那个地方,恐怕就不会有一个人愿意去勤奋读书、力求上进啦”。

在那个时候,光绪帝还年幼呢,朝廷是慈禧太后在垂帘听政。慈禧太后心里头想着要树立自己的威信,而恰好就碰上了这么一桩案子。原本呢,对于这案子安排了相关官员去审理,可没成想,这些审理案子的官员居然敢当面一套、背后一套,对太后的旨意阳奉阴违。这可把慈禧太后给惹恼了,她一怒之下,就下达了谕令,要求由刑部直接来负责审理这起案子呢。

刑部开始接手相关事宜之后,在对杨乃武、小白菜进行提审,并且安排证人前往京城的这个过程当中呢,有一些官员察觉到了关于葛品连尸检结论存在着一些可疑之处。既然发现了疑点,那为了能更清楚地查明真相,这些官员干脆就把葛品连的棺材也一并带到京城去了。

在光绪二年(也就是1876年)农历十二月初九这一天,刑部尚书桑春荣率领着一帮人来到了北京的海会寺进行公开验尸呢。这一帮人都有谁呢?有堂官、司官,还有负责检验尸体的仵作以及一些差役,加起来总共有40多个人哦。而且,还把杨乃武和小白菜这两个人也一块儿带过来了,就在这海会寺展开了这场公开的验尸行动。

在众人目光的注视之下,葛品连的死因最终得以明晰,原来是因病而亡,至此,这件事的真相算是大白于天下了。

事情已然十分明了啦,杨乃武与小白菜那可实实在在是被冤枉的!事实摆在眼前,不容置疑,他们俩遭受的这一切冤屈,是确凿无疑的呢。

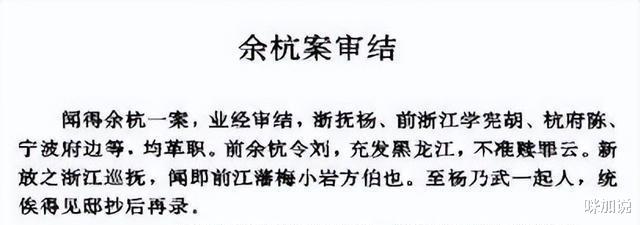

在光绪三年(1877年)的二月十六日这一天,发生了一件备受瞩目的事情。当时,慈禧太后以光绪帝的名义颁布了一道平反谕旨。这道谕旨所涉及的案子呢,就是大家都有所耳闻的杨乃武与葛毕氏(也就是人们常说的小白菜)的案子。谕旨明确表示,这个案子的主犯杨乃武和葛毕氏其实都是无罪的,都应该被释放。不过呢,葛毕氏还是受到了一定的惩处。为啥呢?原来是因为她曾经和杨乃武在同一张桌子上一起吃饭,还一起诵读经文、研习诗词,在当时的观念看来,这可不符合妇道的要求,也因此招来了很多人的议论纷纷。所以呢,就对葛毕氏处以杖刑八十下。再看杨乃武这边,虽说经过调查,他和葛毕氏并没有通奸这样的行为,但是他和葛毕氏一起吃饭,还教导对方经文知识,却不懂得避嫌,这在当时的礼教之下,也是不妥当的。于是呢,对杨乃武就处以杖刑一百下,而且他之前举人这个身份也不再恢复了。

那造成这一系列冤屈事件的罪魁祸首,就是余杭知县刘锡彤。当时呢,他出现了严重的误判情况,错把尸毒给认错了,就凭借着这错误的认知,对葛毕氏以及杨乃武动用了刑罚,进行逼迫,想要让他们按照自己认定的情况来认罪。而最终,他也因为这些过错被判处流放到黑龙江。结果呢,没过多久,刘锡彤就在黑龙江那个地方去世了。

在相关案件当中,涉及到了诸多官员。其中有杭州知府陈鲁、浙江巡抚杨昌濬,还有已经去世故而免予议罪的蒯贺荪,以及宁波知府边葆城、嘉兴知县罗子森,候补知县顾德恒、龚世潼、郑锡滓,另外还有钦差大臣胡瑞澜等。针对这些官员,依据他们所犯之罪,分别给予了相应的惩处。有的被判处了流刑,也就是要被流放到偏远之地;有的则是被革去了官职,从此不再担任原有的职务;还有的受到了查办,要对他们所涉及的问题进行彻查追究。总之,这些官员犯下过错,受到这样的惩处,那可都是他们咎由自取、罪有应得。

这里有个情况需要大家留意一下。在这起案子的风波平息之后没多久呢,有个叫杨昌濬的人,他之前已经因为某些缘故被革去了浙江巡抚的官职。可让人意想不到的是,这事儿过去不久,他不但重新恢复了官职,而且还更进一步,被提拔担任了闽浙总督这样极为重要的职位,那可是管理一方的封疆大吏。想想这前后的情况,还真的是挺具有讽刺意味的呢。

不管怎样,晚清时期这起前后持续了长达三年多的冤案总算是有了最终的结果,到此算是尘埃落定啦。而杨乃武和小白菜二人呢,也终于迎来了平反昭雪的这一天,他们多年所遭受的冤屈得以洗刷干净了。

距离那起案件已经过去了百十来年的时间啦。在回顾这起案件的时候,会发现其中有不少细节是特别值得咱们好好去琢磨思考一番的呢。就比如说吧,大家可以设想一下,如果当时的杨乃武并没有举人这样的身份,那么这起案子到最后到底能不能够成功翻案呢?这确实是个很值得探究的问题。

杨乃武得以平反昭雪的原因?

我们不难察觉到,在这起案件当中,一开始被列为第一被告的人原本是葛品连的妻子小白菜。然而呢,随着案件审理工作的逐步推进,情况却发生了变化,第一被告的身份居然渐渐变成了杨乃武。就算退一步说,假设杨乃武算是“共犯”吧,可与此同时,小白菜在这起案件里却不断地被弱化了,到了后来,甚至都已经沦为了一个附加的角色。那么,这到底是因为什么原因才会出现这样的情况呢?

不得不承认,要是没有杨乃武的话,小白菜恐怕早就变成地下的一缕冤魂了呢。可以想象一下当时的情形,小白菜面临着极大的冤屈,处境十分艰难,若不是杨乃武挺身而出,或者参与到为她洗冤的事情当中,那小白菜很可能就会含冤而死,永远被埋在那无尽的冤屈之下,成为人们心中一个带着遗憾和不公的悲惨存在了。

大家瞧啊,杨乃武他家境是小康水平呢,就因为这样,他的胞姐还有妻子才具备了上京去告御状的财力条件。要知道,在当时来说,有这样还算比较殷实的经济基础,按常理应该能应对不少事情了。可实际上呢,杨家为了把杨乃武从困境中营救出来,那可是花费了大量的钱财,各种打点、奔波,钱就像流水一样花出去了,到最后啊,竟然落得个倾家荡产的凄惨局面,家里啥都没了,真的是家徒四壁啦。

在那样的一种情形当中,小白菜她是贫苦人家出身的,自身根本就没有足够的能力去为自己洗刷所遭受的冤屈。于是就不禁让人想到,在当时那个时候,像小白菜这般出身贫苦的人,是不是也都和她一样,即便遭受了冤屈,却没办法去伸张正义,让冤屈得以昭雪呢?

在当时的社会状况下,对于绝大多数的普通老百姓而言呢,想要去告御状可绝不是一件随随便便就能去做的事儿。这告御状的路啊,那可真是既崎岖又艰辛,而且感觉距离他们特别遥远,仿佛遥不可及一般。这里面首先面临的一个大难题就是经济方面的问题。普通百姓往往经济条件有限,要踏上告御状这条道路,一路上的各种花费,比如路费、食宿费等等,对他们来说就是一笔难以承担的开销呢,所以这经济因素就实实在在地摆在了他们面前,成了阻碍他们去告御状的第一道难关呐。

我们再来谈谈杨乃武的身份,他可是新科举人呢。要知道,这新科举人的身份可不一般,和普通百姓相比,那是拥有着一定的特权的。

要知道,若不是存在这一层特殊的身份因素,恐怕这起案子根本就不会出现如此这般反复审理的情况呢。审案的官员们在审理过程中表现出了迟疑的态度,整个审案的程序也是极为复杂的。而正是这些情况,反倒给杨乃武争取到了更多能够为自己鸣冤叫屈的宝贵时间。

另外,杨乃武平常还会兼着写诉状这件事,从这一点就能看出他对大清律法熟悉到了一定的程度呢。而且,在他家人进行上诉的整个过程当中,完完全全是依照先在地方申诉、之后再前往京城这样的流程来进行的。

你想啊,要是杨家当时直接就跑到京城去告状,那这案子恐怕就没什么翻案的可能啦。为啥这么说呢?因为这样一来,杨乃武可就会被打上越诉的标签。一旦有了这个标签,不少官员对他原本可能有的同情说不定就没了,反而会更倾向于觉得他就是那种爱挑事儿、专门搞奸诈诉讼的“刁民”呢。

我觉得吧,这里面最为关键的一个因素,那还得是杨乃武身后的浙江士绅呢。

有一个叫汪树屏的人,他和杨乃武是同一年参加科举考试并且同榜中举的举人呢。在那个时候,汪树屏正好就在京城担任内阁中书这一职务。而且呢,他的堂兄汪树堂也在刑部任职,担任的是员外郎的职位哦。不仅如此,他的祖父曾经还做过内阁大学士这么重要的官职呢。有着这样不一般的家世背景,汪树屏也就自然而然地成为了杨乃武能够翻案的关键人物啦。

夏同善,他担任着翰林院编修的职务,还曾经兼署刑部右侍郎呢,是夏缙川的堂兄哦。要说这人啊,那可不简单,手中可是握有相当一部分权力的。而且,他还有一个很重要的身份,就是光绪帝的老师呢。不过更为关键的是,在他所拥有的人际关系网当中,有一个极为重要的人物存在,那便是刑部右侍郎翁同龢啦。

有个叫吴以同的人,他,并没有担任什么官职哦。不过呢,他常常会在庆余堂当西席。要知道,杨家之所以能够获得庆余堂老板胡雪岩的资助,在很大程度上那可都是依靠着这位吴以同呢。

就拿这三个人来讲吧,他们的身后有着极为错综复杂的人脉关系网呢。这些人脉关系相互交织,形成了一股不可小觑的力量。要知道,这样的社会资源对于像小白菜那般的普通百姓而言,那可真的是遥不可及,是他们想都不敢想,怎么也够不着的呢。

大家知道吗,杨乃武最终能够成功翻案,乍一看好像是很偶然的一件事呢。但要是仔细去分析,就会发现这里面其实是存在着很多必然因素的哦。比如说之前提到的那些方面,就都是促成他翻案的必然因素中的几种呢。

当然了,还有这么一个情况需要说一说。那就是,有18位来自浙江籍贯的在京城当官的人,他们为什么会表现得极为积极地去帮助杨乃武申冤呢?这其中的缘由确实是值得好好探究一番。

暂且先不提及这里面存在一些人脉因素所起到的作用这一情况。

那些在官场中浸染了多年的浙籍京官,可不是仅仅因为有同情之心就会果断地站出来的。要知道啊,一旦他们提出要对相关案件进行重审,那可就势必会得罪负责审案的那一批官员。在这种情况下,要是冒冒失失地把自己卷入其中,这无疑就等于是在进行一种极为冒险的行为呢。

他们究竟是出于什么原因才会这般义无反顾呢?

说到底,原因就在于“兔死狐悲,物伤其类”。也就是说,当同类遭遇不幸或者面临困境的时候,就如同兔子死了,狐狸会为此感到悲伤一样,其他事物也会因为同类的情况而心生伤感呢,这便是其中的缘由所在了。

当年的《申报》针对这一关键因素分析得十分透彻且一针见血。它指出,地方上的绅士之所以会出面打抱不平,甚至胆敢和那些位高权重的大宪相对抗,还呈上反驳质问的言辞,究其原因啊,如果不是因为受冤者和他们这些士林中人属于同类的话,恐怕也不会有这样一番大力相助的举动了。

这么来说吧,不管是那些祖籍浙江在京城为官的人,还是浙江当地的士绅阶层,他们拼了命地要为杨乃武去伸冤,说到底,最终的目的就是要维护浙江读书人的好名声。在当时那个时代,读书人可是被大家看作是道德方面的典范,是整个社会的标杆式人物呢。所以对于浙江的这些群体而言,他们必须得全力确保整个读书人群体的集体声望是清清白白、没有任何污点的。您想啊,在那样的时代背景下,一旦声誉方面出了问题,遭到了损害,那后面引发的一系列后果肯定是不堪设想的。

就像夏同善在他所上的奏疏当中所讲的那样:要是这桩案子不把真实的情况调查清楚、弄个明白的话,那么在浙江这个地方,恐怕就不会再有一个人愿意去读书以求上进了。

与之相较而言,小白菜就是一个孤立无援的普通平民罢了。她面对来自各个方面的攻击,却毫无还手之力,只能默默去承受这一切。在那样的处境下,她想要为自己所遭受的冤屈讨个说法,去伸冤昭雪,这简直就如同痴人说梦一般,根本是不可能实现的事儿。

杨乃武、 小白菜的余生

话说杨乃武从狱中出来的时候,才仅仅37岁。可就因为遭遇了那样一场天大的横祸,他的仕途算是彻底被堵死了,而且身体也是伤痕累累的。等他回到余杭县老家,家里已经穷得啥都没了,就剩下四面空荡荡的墙壁啦。不过好在呢,他还能依靠着经营杨家的祖业来维持生计。从那以后啊,杨乃武就把心思全都放在了研究蚕桑养殖这件事儿上。经过了好些年的不懈努力,他居然成功培育出了一种特别优良的蚕种。这种蚕种的孵化率特别高,而且抗病能力很强,结出来的茧子茧层厚厚的,色泽还特别光亮呢。杨乃武给它取了个名字,叫做“凤参牡丹杨乃武记”。您还别说,这蚕种在江浙一带可受蚕农们的喜爱啦,大家都觉得它很不错呢。

在民国三年,也就是1914年的时候,杨乃武得了疮疽这种病症。可惜的是,经过治疗也没能治好,最终离世了,当时他是74岁的年纪。之后呢,他被安葬在了余杭镇西北方向的舟枕乡安山村的附近区域。

小白菜从狱中出来的时候才25岁。她本来是蒙冤受屈的,可即便后来冤情得以昭雪了,却还是被定了个“不守妇道”的罪名。这可就惨了,她的亲生母亲和婆母都不愿意把她接回家去。而且呢,新任的知县还让她重新嫁人,可小白菜坚决不肯。没办法,最后她只能被迫流落到余杭县南门外石门塘的准提庵那儿去了。到了那儿之后,她就出家做了尼姑,成了慈云老尼姑的徒弟,还取了个法名叫“慧宝”呢。

在这座庵堂之中,并没有香火供奉之类的情况。庵里有一位她,平日里就靠着养猪以及养鸡来维持生活。在把这些农事忙完之后,闲下来没什么事儿的时候呢,她就会捧起书卷读一读,以此来打发时间,丰富自己的生活。就这样一直到了民国十九年(1930年)的时候,她安然离世了,在这世上走过了76个年头。

话说杨乃武离世之时,小白菜前去送葬了。而且啊,在小白菜自己快要走到生命尽头之际,还留下了一份遗言呢。在这份遗言里,她说道自己觉得是害了杨乃武,心里满是愧疚,想着今生今世都没办法去报答杨乃武的这份情谊了,只能寄希望于来世再去回报啦……