注:本文内容来源于佛经记载与传统典籍,旨在人文科普,不传播封建迷信,请读者朋友保持理性阅读。

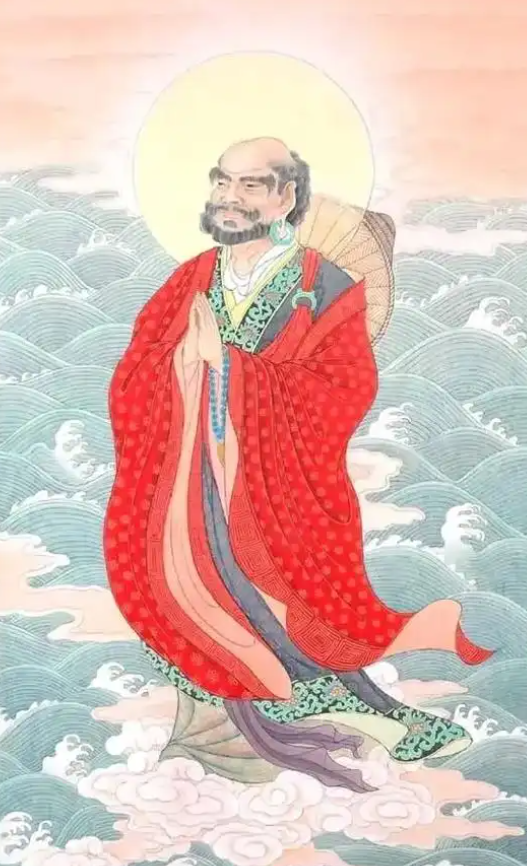

六祖惠能是禅宗史上的一位传奇人物。

《坛经》记载他不识文字,却能顿悟佛法真谛。

在他成为六祖之前,曾在黄梅东禅寺待过八个月,这段经历很少为人所知。

这八个月里,他究竟经历了什么?又领悟了什么样的修行之道?这其中蕴含着怎样的智慧?

话说惠能初到黄梅东禅寺时,五祖弘忍一眼就看出他不是寻常人。但为了磨练他的心性,特意安排他在碓房舂米、厨房烧火。

一天,一位年长的比丘看到惠能在厨房忙碌,心生不解,上前问道:"你不去禅堂听经说法,整天在这里做粗活,如何能修行?"

惠能放下手中的柴火,说:"修行不在形式。"

比丘说:"你这样说,倒像个明白人。可是不读经典,不听讲法,如何能明白佛法的道理?"

惠能说:"经典只是指月之指,月亮才是真实的。"

正说着,厨房里的水开了,锅里的饭也熟了。惠能去忙活着准备食物。

那位比丘见惠能做事麻利,心里更加好奇,又问:"你每天这样忙碌,可曾想过要去听经说法?"

惠能说:"做饭时就是修行,搬柴时也是修行。"

比丘不解:"这话怎么讲?"

惠能说:"佛法在世间,不离世间觉。离世觅菩提,恰如求兔角。"

一位老和尚走过来说:"这个道理不简单啊。你是从哪里学来的?"

惠能说:"不是学来的,是在做事中体会到的。比如煮饭,火候要恰到好处,火大了饭会糊,火小了饭不熟。这不就是中道的道理吗?"

老和尚眼睛一亮:"你说得对。修行也是这个道理,不能太急也不能太慢。"

惠能又说:"搬柴时,要注意力集中,不能东想西想。这不就是专注的功夫吗?"

厨房里的几个人都被惠能的话惊住了。一个不识字的粗人,怎么能说出这么深奥的道理?

正说着,五祖弘忍走进厨房,听到他们的谈话。弘忍意味深长地说:"惠能说得不错。不过,修行真正的关键是......"

接下来五祖弘忍仅仅用了短短几句话就道出了其中的关键,听完恍然大悟,改变了大多数人的想法!

五祖接着说:"修行真正的关键是见性。见性不在经书上,不在语言中,就在日常生活的每一个当下。"

惠能听了,恭敬地说:"请师父开示。"

五祖说:"你在厨房工作这段时间,我一直在观察你。你能在柴米油盐中见性,比那些整天只会念经说法的人强多了。"

一位年轻比丘问:"师父,什么是见性?"

五祖说:"见性就是见到自己的本来面目。就像惠能说的,煮饭要掌握火候,这就是智慧。搬柴要专注,这就是定力。"

老和尚说:"我明白了。惠能在厨房做工,看似是在做粗活,实际上是在修行的最上乘法门。"

五祖点头说:"《金刚经》云:'应无所住而生其心'。惠能不识字,却能在日常生活中体悟这个道理,这才是真正的修行。"

惠能继续说:"我在舂米时想到一个道理:米粒经过舂打,才能成为白米。人也是一样,经过磨练,才能显露本性。"

五祖说:"说得好。修行不是躲在禅堂里打坐,而是在生活中磨练心性。"

一位比丘问:"那读经诵佛就没用了吗?"

五祖说:"经要读,佛要念,但不能执着在形式上。惠能虽然不识字,但他在厨房里的每一个动作都合乎经义。"

老和尚又问:"那我们平时该怎么修行?"

五祖说:"你们看惠能,煮饭时专注煮饭,搬柴时专注搬柴。这就是最好的修行。"

从那以后,惠能的一举一动都受到僧众的关注。他们发现,这个不识字的粗人,在柴米油盐中展现出的智慧,比很多读过很多经书的人还要深刻。

就这样,惠能在厨房里默默修行。他不求名,不求利,只是专心做好每一件事。他的心就像一面明镜,照见一切却不染着一切。

一位老修行感叹道:"古人说'平常心是道',惠能做到了。他在厨房的一举一动,都是佛法的真实运用。"

这段经历让人明白:修行不在形式,而在内心。禅宗六祖惠能在成为祖师之前,就在平凡的生活中悟出了不平凡的道理。正如《坛经》所说:"佛法在世间,不离世间觉。"真正的修行,就在日常生活的点点滴滴中。

五祖后来常说:"修行如烹小鲜,火候要恰到好处。惠能在厨房里悟出的道理,比很多人读十年经书还要深刻。"

这段鲜为人知的经历,让我们看到:修行的真谛不在于外表的形式,而在于内心的觉照。就像惠能在厨房里展现的那样,真正的智慧就在柴米油盐的日常生活中。

每个人都可以在自己的岗位上修行,关键是要像惠能那样,把心安住在当下,在平凡中见性,在日常中觉悟。这就是六祖惠能留给后人最宝贵的修行智慧。

[祈祷][祈祷][祈祷]