王国维曾经说过,汉朝以来,中国在学问上最大的发现有三。其中殷墟甲骨文、顾凰的汉晋木简等都需要并列排到第三,在这之上排到第二位的,叫做汲冢书,又称古本《竹书纪年》。

谁又能想到,这一份分外珍贵的文化大发现,竟然是从一个不识珍贵文物的盗墓小贼开始的。

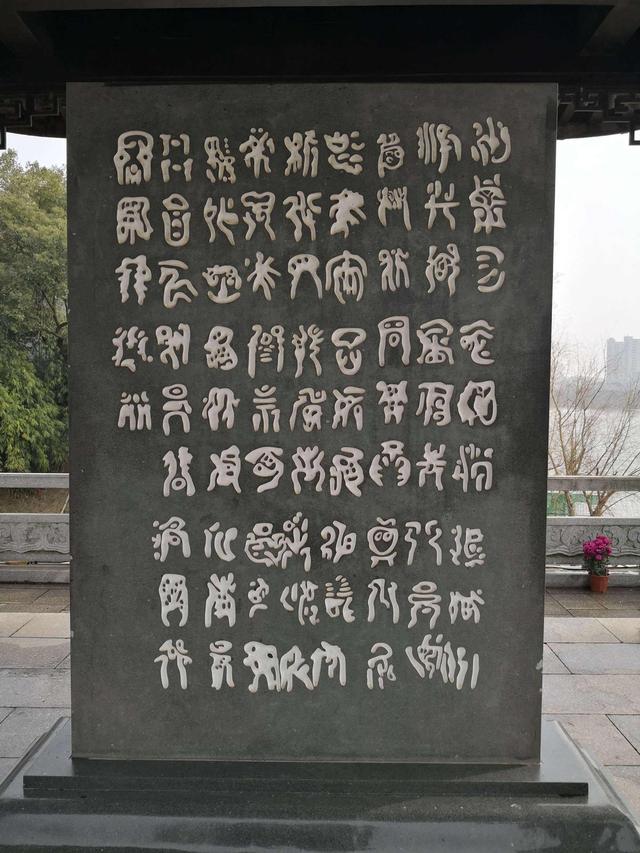

汲冢书出土遗址s

一、贼不识字,盗墓后留下珍贵史料晋武帝太康元年(另说咸宁五年),有一个叫做不准的小贼趁着夜色浓重,盗掘了一座古墓。盗墓贼的目标自然是古墓中陪葬的诸多珍品,但天色太黑,他什么都看不见,顺手拿墓里随处可见的竹简点燃了照明。

不准是个蛮厉害的盗墓贼,他真的盗走了墓中大量有价值的金玉随葬品。但他又是一个有眼不识泰山的贼,因为从文学价值的角度来看,被他随手点燃的竹简,比那些金玉之器有价值得多。

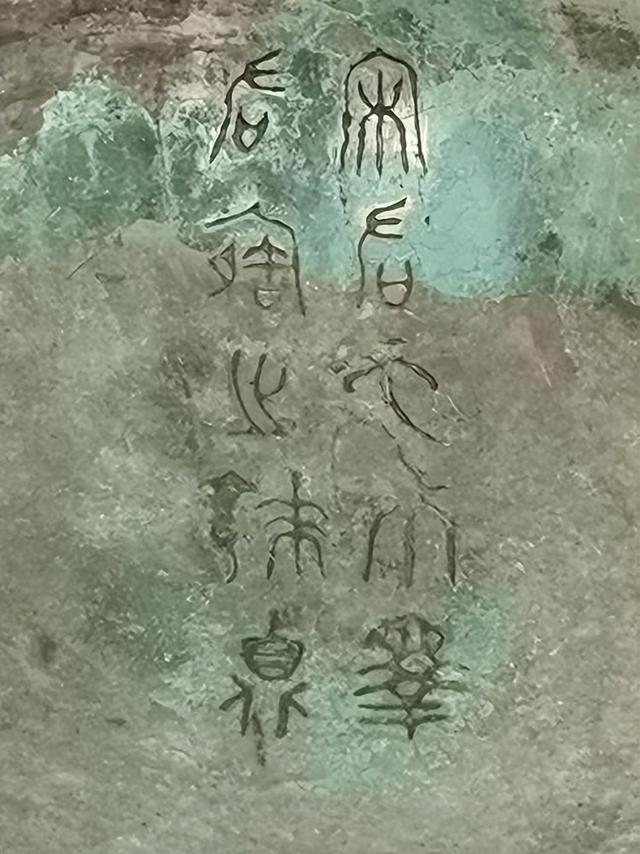

出土竹简

当地百姓发现有人盗墓后,官府前来收拢墓中陪葬品。此时的墓中仅余下狼藉散落,部分已成灰烬,部分被焚烧一半的残破竹简。竹简上的文字,普通人还压根看不懂。

好在官府中还是有识货的能人的,辨认出这是先秦时期的文字,属于古篆。那么,竹简上所记载的内容,很有可能就是先秦时期的历史。

残破出土竹简

这一大发现让当地官府震惊不已,也让当时的西晋朝廷欣喜不已。竹简立刻被妥善收集、保存,并小心翼翼地装了数十车运送到当时的西晋都城洛阳。

由朝廷组织起来的语言专家、历史学者翘首以待,只盼能从这些竹简中解读出更多的历史细节和奥秘。

这些竹简被称为“汲冢书”。盗墓小贼不准因此成为了十分罕见的被记载在史书上的盗墓贼。

西晋时,三国时期的连年兵乱刚刚结束,篡位的司马氏很需要证明自己得位的合法性,因而表现出了对历史足够的尊重和重视。

晋武帝司马炎

更何况,在经历了秦朝初年大规模的焚书坑儒后,竹简所剩无几,对先秦时期的历史记载寥寥,能够参考的文献不过《史记》、《春秋》等少数几本罢了。

此时出土的古本,给时人一窥先秦风貌提供了新的通道。

整理成书后发现,数十车古本竹简可约分为17种文献,共75篇,其中完整的有68篇,残缺者7篇。

其中较为完整,且意义重大的有两篇。一篇是小说,另一篇是为春秋时期晋国史官和战国时期魏国史官共同撰写的一部编年体史书,记载了从黄帝至魏襄王二十年间的历史。

由于郦道元在《水经注》中引注时称其为《竹书纪年》,这个称呼就被沿用了下来。

又因为《竹书纪年》曾经遗失,从而出现古本与今本之分,下文统称西晋初年发掘出的古本《竹书纪年》为“古本”。

今本《竹书纪年》

二、战国竹书,令史官惊觉《史记》有误古本刚刚运抵洛阳,文人学者们就发现了大问题:古篆真的没人认识。秦始皇“书同文”之前,七国文字原本就是不一样的。

经历了统一文字之后,原本其他六国的文字就很难辨认出来了。即便是当时的一流学者荀勖、和峤等人,看着这些竹简也是头大。

但荀勖终究无愧于学者之名。虽然暂时无法破解,但竹简脆弱,想要研究势必要先将上面的文字好好保存下来。

荀勖,音律学家、文学家

古本竹简原长2尺4寸,每一简40字。荀勖用两尺长的纸张誊写下了竹简上的文字,尽量保持了原简的长度和规格。这样,再对文字解读时便不用搬运竹简,而是有了可以方便搬运、誊抄的抄本。

一边誊抄,荀勖等人也在思考破译这些文字的办法。后来,他们找到了《三体石经》——曹魏年间用古文、篆书和隶书三种文体所刻的经书,作为“工具书”逐字核对翻译,终于将部分“蝌蚪文”改写成了当时的通用文字。

禹碑蝌蚪文

至于剩下的那些在《三体石经》中未曾见过的文字,便只能由当时有名的学者们根据文字特性和上下文去猜测、破译了。

这样破译无疑比校对破译要难得多,无论是人力成本还是时间成本都大大增加。晋初无数文学大家曾参与到整理工作中,不断查阅可考文献,试图破解谜底。

然而,古本发掘而出大概十年后,晋武帝司马炎便去世了。即位的司马衷与他谥号中的那个“惠”字毫无关系,自然也压不住早已破碎不堪的朝堂,压不住他的那些对皇帝之位虎视眈眈的兄弟叔伯。

晋惠帝司马衷

公元291年,也就是司马炎去世的第二年,八王之乱揭开了序幕。西晋朝堂在接下来的十六年中从未取得过五年以上的和平,党争、站队成为了主旋律,就连醉心于破译文字的学者们都难免受到波及。

参与古本整理的学者中,有人被杀,有人被流放。他们整理到一半的成果虽然仍有人接替,但接替者的思路未必与前人相同。

在出现疑难问题和不同见解时,接替者无法与前人探讨,只能自己默默摸索答案,无形之中又拖慢了古本整理的进度。

作《往来帖》的卫恒便死于党争之中

在此困难的环境中,前后经历二十年,历经两代人努力,在“八王之乱”都已经结束,西晋都快要结束的时候,对古本的校对和编译工作才基本完成。

正如前文所述,古本中主要记录了上古黄帝时期,至战国时期魏襄王二十年的历史,由春秋晋国史官和战国魏国史官共同完成。

其中,夏商周之前的历史或许也从神话传说中来,但对周以后历史的记述准确性一定比后人记述高得多。

以古本《竹书纪年》作为参考,即便是《史记》中的记载也存在许多疏漏。后来的甲骨文发现、青铜铭文发现和文物考古发掘,与古本的记录有相符和一脉相承之处,证实了古本的可靠性。

青铜铭文

例如,对齐桓公午(田午而非齐小白)在位年数的问题,《史记》、《六国年表》等都记录为六年,独独古本记录为十八年。后来,在青铜器“陈侯午敦”中发现记载齐桓公午十四年的事情,证明古本的记述为真。

又比如西周厉王时出现“共和元年国人暴动事件”(公元前841年),《史记》载周厉王被赶走后,由周公、召公两人共同执政,古本则记载由“共伯和干王位”,即一个叫做“和”的共国诸侯代替周厉王,建立了一个新政权。

古本的记载与《庄子》、《吕氏春秋》等一致。

西周第十位君主周厉王

上溯到商朝,古本的记载依然具有相当的可靠性。如《尚书》中曾经提到商“中宗”,《史记》认为此人是商王太茂,古本则记载“中宗”为商王祖乙。

根据后人梳理商历代先王的情况来看,太茂与祖乙之间隔着三代王,这无疑是一个较为明显的不同之处。

后来发现的甲骨文卜辞中,破译出了“中宗祖乙”的记载,再次证实了古本记载的准确。

商超第十三任君王祖乙

因为古本《竹书纪年》的可靠,它被视为重要的历史典籍参考凭证,如夏朝的存在时间约为公元前2070年至公元前1600年就是由古本推断而出。

夏之前的历史,对于东周末期的人来说也太过久远,其中必然包含着传说的色彩。但在这一部分中,古本的记载与《史记》也截然不同。最明显的是,尧舜禹之间的更替并非友爱的禅让,而是饱含权力争夺的过程。

尧舜禹想象图

对于上古先王之间的更替,古本的记载与《韩非子》的记载类似。因而,有人推断古本《竹书纪年》难免受到源于三晋之地的法家思想的影响,在只有传说流传的事情上,记述便与法家保持一致。

至于真相如何,或许要等待进一步的考古发掘。毕竟,古本《竹书纪年》记述准确的判断,也是基于甲骨文和考古发现。

三、再度失传,今本可否与古本媲美令人万分遗憾的是,随着西晋末年天下大乱,胡人入侵中原,这部耗费西晋无数史学家、文学家大量心力,用了足足二十年时间整理而成的文献,在战乱中再次散乱遗失了。

五胡乱华

幸运的是,多亏当初荀勖有抄本流传,使古本得以继续流传,并在后来被诸多史料引用,成为后人得以参考的资料。如《水经注》、《隋书》、《太平御览》等权威史料,以及部分私人史料中仍有对古本《竹书纪年》的引用。

但是,宋朝之后的文献对古本的引用记载越来越少。南宋孝宗赵昚执政期间编写的《中兴馆阁书目》中,有关古本的记载已经残缺。

有学者推断,即便是荀勖等人留存下来的抄本,也在两宋之间流失了。也有人认为,早在唐末乱世中,古本就已经散佚。

直到明朝嘉靖时期,退隐的兵部右侍郎范钦在今宁波市主持修建了“天一阁”,其中又见对“竹书纪年”的校订,这便是现存最早对今本《竹书纪年》(下简称今本)的记载。

天一阁

今本与古本不同之处有许多。例如,尽管都为编年体,古本却仅分五纪,分别为“五帝纪”、“夏纪”、“商纪”、“周纪”和“晋纪”;今本则统一采用了帝王纪年或天子纪年的方式。

另一大不同之处为,今本关于尧舜禹继位等的记载,与《尚书》、《史记》等保持了一致。这证明基本的编写者已经深受《史记》等儒家史书的影响。而古本中对上古贤王们的权力更迭,则基本记录成了一部“篡位史”。

古本中记载了“后羿代夏”

在文字的细节方面,今本与古本也有些差异,例如今本中所有帝王的死都被称为“陟”,而古本中则从未用过“陟”字代指帝王崩逝。

“帝王之崩曰陟”这个说法,始于韩愈的散文《黄陵庙碑》(不同于诸葛亮《黄陵庙记》),可以说是韩愈结合自己所监国的少数几个将帝王与“陟”联系在一起的例子,得出了这样一个结论。

韩愈对“陟”字的理解是否正确暂且不论,但今本既引用了这句话,就说明今本《竹书纪年》编写者不可能是韩愈之前的人。

黄陵庙

但是,今本也不是毫无参考价值的。既然它沿用了《竹书纪年》的名字,就说明了它起码在大半记载上,都与文献中所能搜集到的古本资料保持一致,否则不必要保有这样一个名字。

王国维称今本为“伪书”,也是有些言过其实了。

结语历史终究是人记述的。若出土文物与历史事件太过“巧合”,那么记载也未必为真。

就比如说晋朝初年出土了古本《竹书纪年》其中记载尧舜禹皆为篡位,西周历史上没有“共和”,偏偏晋朝就是一个篡位称制的国家。古本《竹书纪年》能在战乱之中依然被允许文人花大力气整理,焉知没有这方面的原因?

因此,记载的历史终究只是片面的、主观的历史。或可作为参考,或可作为回顾历史的一个角度。

但如果将“权威文献”视为真正的圭臬,而不去探求其中是否有不合逻辑之处,也许就是迷失在虚假的历史空间中。

参考文献《水经注》

《晋书》

我知道有一个地方会有很多的书籍,只是暂时没有条件挖掘。那里一定有很多的书籍。秦始皇陵!!!

好多古书上面说了,只是封存在。姜子牙封神,董仲舒提议汉武立儒,废百家。怪秦皇的剧本。实际很多东西还是传承下来了。如现在公开的京东很多书籍,玄隐、道德经、周易,三坟五典、归、连。太多了

即使有竹书纪年无论古本今本,中国历史纪年还是没有突破周共和,单纯从古本今本查证中国古代历史,无望。

焚书坑儒不是秦始皇,是刘邦不要再胡说八道啦!而且竹书纪年是孤本没有对应史料一直都是作为参考文献不是正式史书解读!

魏王从下葬到晋太康也有五百多年了,这竹简在没任何文物保护技术的古代能成套安然也是无语

古书都找不到了,怎么质疑官方金本

这也许就是中华文明能够延续不断的原因

对于缺钱的人来说这玩意一文不值,说这东西值钱的,肯定不缺钱,追求更好层次的东西

西晋花大力气研究尧舜禹,得出是篡位而不是禅让,这个不会那么巧合吧[得瑟]

一切为政治服务的

书是人写首先有作者的是非观点和国君政治观点。所以说做真真亦假,做假假亦真。

[点赞]

历史由胜者书写!

我知道有一个地方会有很多的书籍,只是暂时没有条件挖掘。那里一定有很多的书籍。秦始皇陵!

书是人写首先有作者的是非观点和国君政治观

记载了从黄帝至魏襄王二十年间的历史!“这个有总问题吧”?

“黄帝到魏襄王二十年间的历史”麻烦赶紧介绍一下。

焚书坑儒用到所谓的康乾盛世应该更恰当,毕竟老说的暴秦是被世家子弟造反的,乾隆可真是把钱花了一个大窟窿[笑着哭]

配的图怎么是海昏侯的汉简

[笑着哭][笑着哭][笑着哭]

匈奴真耐操,东汉都灭它差不多了,南北朝还能入主中原。

不是说被儒家分子给烧了么?

还是没有突破周共和,

也不知道现在这段时间的社会将来在史书中会如何描述。