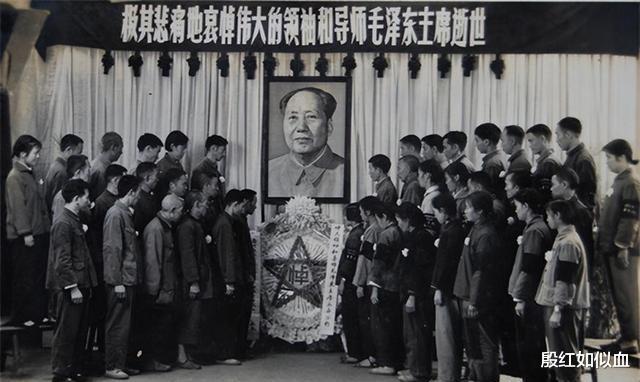

1976年9月9日凌晨,刚过午夜不久,伟大的毛泽东主席在北京与世长辞,终年83岁。

顷刻间,举国上下沉浸在深深的哀伤之中,成千上万的百姓自发涌向首都,怀着无比崇敬的心情,与敬爱的主席作最后的告别。

在主席的追悼会上,李敏查看了守灵人员名单,发现遗漏了重要信息,便立即向治丧委员会工作人员指出:“我的哥哥毛岸成不在名单上。”

大家都没听说过毛岸成是谁,在场的委员们都露出了困惑的表情。李敏随即解释道,毛岸成其实是毛主席的三弟毛泽覃的幼子,现在人在北京。

但治丧委员会在查找毛岸成的时候,却始终找不到名叫“毛岸成”的这个人。

幸运的是,工作人员扩大了搜索范围,最终发现了一个叫“贺麓成”的人,他就是主席一直挂念的毛岸成。

贺麓成一路小跑来到追悼会,扑通跪在地上,眼泪止不住地往下掉,哭得撕心裂肺。

他带着哭腔喊道:“大伯,您不孝的侄子毛岸成来见您了,您睁开眼睛看看我吧……”

他哭得眼睛通红,嗓子都哑了,这可是他日思夜想的大伯啊!可大伯再也没法睁开眼看看他,和他说说话了。

41年过去了,主席这辈子最挂念的那个人,他生前一直在苦苦寻找,可直到自己离开人世都没能见着。

你可能会好奇,作为主席的亲侄子,毛岸成为什么鲜为人知?

作为主席的侄子,他为何选择用贺麓成这个名字低调生活,而不是公开自己的真实身份?

今天咱们就来说说毛家的一位后人,他叫毛岸成,虽然平时不显山露水,但确实是个了不起的人物。

1935年4月26日,毛泽覃在瑞金带领部队突围时英勇捐躯,当时他的儿子毛岸成才呱呱落地不到一百天。

贺怡带着儿子毛岸成东躲西藏,没有固定住所,时刻都有生命危险。

要是只有她一个人,她可以毫无顾虑地投身革命事业。然而,身边还带着不满三个月大的孩子,她既舍不得孩子,更希望能确保孩子的安全。

贺怡偷偷来到江西永新的花汀村,把儿子毛岸成托付给亲戚贺调元照顾,期盼他们能替她保护好毛泽覃留下的唯一骨肉。

贺调元二话不说就把毛岸成带进了自己的房间,还保证一定会用心照顾他长大。

由于“毛岸成”这个名字容易引起,贺怡决定将其改为“贺麓成”。

从那以后,毛岸成这个名字消失了,取而代之的是贺麓成。

革命成功后,贺麓成为什么没有改回“毛岸成”这个名字,后面我们会详细说明。

贺麓成被送到亲戚家抚养后,贺怡就经常在南昌、吉安、广州和韶关这些地方来回奔波,长期从事秘密革命活动。

1940年6月,贺怡在韶关遭遇了不幸,被敌人抓了起来。

贺怡宁死也不向敌人低头,她的革命意志坚如钢铁。趁着敌人没留神,她毅然吞下金戒指,宁肯牺牲自己,也绝不让敌人得逞。

然而,那枚金戒指并未夺走贺怡的生命,却使她的胃部严重下垂。在敌人的严刑拷打下,她遭受了难以想象的痛苦和折磨。

周恩来与顾祝同交涉后,成功让贺怡重获自由。贺怡一离开监狱,立即动身前往延安接受胃部切除手术。

就在准备动手术的紧要关头,贺怡遇到了难题。她独自一人,身边没有亲人能帮她签下手术同意书。

毛主席匆忙赶到医院,亲自在手术单上签下自己的名字"毛泽东",这才让贺怡顺利完成了胃切除手术。

14岁的贺麓成只模糊记得“爷爷”曾告诉他,妈妈在远方工作。他明白母亲还在世,但对她一无所知,更不清楚亲生父亲的身份。

1949年8月的一天,贺怡突然出现在贺麓成面前,当时他只有14岁,这突如其来的相遇让他一时愣住了。

“爷爷”见他愣着,赶紧提醒:“这是你妈呀!”他这才反应过来,猛地扑上去紧紧搂住妈妈的腰,眼泪在眼眶里打转,心里念叨了无数遍的妈妈终于出现在眼前了。

贺麓成见到母亲后,终于明白了自己的身世,原来他是毛主席的弟弟毛泽覃和贺子珍的妹妹贺怡所生的第二个儿子。

我本名叫“毛岸成”,还有个哥哥叫“毛楚雄”。可惜的是,父亲和哥哥都在革命斗争中献出了生命。

贺麓成虽然没见过自己的父亲和哥哥,心里难免有些伤感,可一想到他们是为革命牺牲的,又觉得特别骄傲。这会儿,他的心情也在不知不觉中有了些不一样的感觉。

从那以后,贺麓成天天陪着母亲,寸步不离,就怕哪天母亲突然不在了。

母子相聚的日子虽然温馨,却总是转瞬即逝。谁也没料到,这一次分别后,竟是生死两隔,再也无法相见。

贺怡终于和儿子团聚,沉浸在亲情的温暖中。可就在这时,她猛然记起姐姐贺子珍在长征路上走失的孩子小毛毛。小毛毛是贺子珍和毛主席的亲生骨肉。

贺怡带着贺麓成直奔赣南,想找到贺子珍丢下的孩子。她到处跑,到处问,可就是没有小毛毛的任何消息。

贺怡带着贺麓成坐吉普车回吉安,路上孩子累得靠在妈妈怀里睡着了。看着14岁的儿子,贺怡心里暗暗发誓,一定要好好照顾他,把他教育成像他爸爸那样勇敢坚强,将来能为国家做贡献的人。

在驶过丰塘桥的时候,意外发生了。车辆遭遇严重事故,贺麓成伤势危急,当场失去意识。

当他睁开眼睛,看到妈妈还躺在身边,他使劲摇晃着她,哭喊着,但无论他怎么呼唤,妈妈始终没有反应……

贺麓成痛哭流涕,他们刚团聚不到一百天,母亲就永远离开了他。

1949年11月21日,中华人民共和国刚刚建立,年幼的贺麓成却失去了父母,成了无依无靠的孩子。

贺子珍对妹妹的离世深感悲痛,她尤其放心不下年纪尚小的贺麓成。为了让贺麓成得到更好的照顾,贺子珍决定亲自抚养他,把他培养成一个有出息的人。

1950年年初,在上海火车站的站台上,贺麓成终于见到了他的姨母贺子珍。贺子珍一见到这个经历了许多磨难的孩子,便忍不住将他紧紧抱在怀中,一遍又一遍地轻抚着他的后背,眼神中满是怜惜与疼爱。

贺子珍发现贺麓成走路时一瘸一拐的,经过询问才了解到,那次车祸后他的腿就总是疼得厉害,可他却一直默默忍受着。

贺子珍带着贺麓成去上海医院看病,医生说是腿骨断了,得动手术。在姨妈的照顾下,手术做得挺顺利。

他躺在病床上,总是忍不住回忆车祸中离世的母亲,一想起她,心里就难受得不行,眼泪止不住在眼眶里打转。

幸运的是,姨母对他视如己出,在她的精心照料下,贺麓成的身体逐渐好转,内心也感受到了一份难得的安慰和温情。

贺麓成的出身注定了他与众不同,家族的光辉背景让他从小就备受瞩目。

不过,姨妈贺子珍和舅舅贺敏学都叮嘱他,别想着靠父辈的名声过日子,得像个平凡人那样,好好读书,将来成为国家的有用之才,凭自己的本事闯出一番事业。

贺子珍把贺麓成送进了上海中学,这所学校教学质量好,管理也很严,她希望儿子能在这儿得到优质的教育。

开学登记时,贺麓成在个人信息表上工整地填写了自己的名字。当轮到填写父母情况时,他沉默片刻,用颤抖的笔尖写下"已故"两个字,心中涌起一阵酸楚。

在姨妈和舅舅的熏陶下,贺麓成决定继续使用这个名字,而不改回本名"毛岸成"。他想要像平常人一样,靠自己的本事闯出一番事业,证明自己的价值。

贺麓成跳过了高一,直接进入高二学习。他暗自给自己打气,只要付出更多努力,就能迅速适应新课程。

初到上海时,贺麓成说话带着明显的江西腔,既不会说普通话也听不懂上海话,这成了同学们取笑他的把柄。

贺麓成把全部心思都放在学习上,从不为其他事情分神。他刻苦读书,一是为了报答姨母和舅舅的养育之恩,二是为了让九泉之下的父母安心,三是想通过知识报效祖国,成为对社会有贡献的人。

功夫不负有心人,经过一个学期的刻苦学习,贺麓成在期末考中成功跻身班级前三,成绩相当亮眼。

1952年,贺麓成以出色的表现被上海交通大学录取,他专心致志,全身心投入到电力专业的学习中。

作为烈士后代,贺麓成每月有22元补助,但他从不乱花钱,一直过着节俭的生活。

他每月都会攒下5块钱,寄给从小把他养大的贺调元老人。

贺子珍看到贺麓成这么做,心里特别高兴。她紧紧抱住贺麓成,轻声细语地说:"咱们麓成还记着根呢,这多好啊。"

贺麓成在大学里埋头苦读,功夫不负有心人,1956年6月,他顺利考取了去苏联留学的公费名额。他迫不及待地赶回姨母家,把这个喜讯第一时间分享给了姨母贺子珍和舅舅贺敏学。

贺子珍和贺学敏都满心欢喜,倍感骄傲。贺子珍激动地喊道:“咱们贺家出了个状元,更准确地说,是毛家出了个状元啊!“

贺子珍特意把这个消息告诉了远在北京的毛主席,主席听到后非常高兴。

看到姨妈和舅舅这么高兴,贺麓成心里乐开了花,不过更多的是对两位长辈的感激。在他失去父母后,姨妈和舅舅把他当亲儿子一样照顾,教他为人处世的道理,叮嘱他好好读书,将来成为国家的有用之才。

贺麓成早早开始学习俄语,为的是到了俄罗斯后能尽快适应留学生活,他不想因为语言不通耽误自己的学习进度。

但中俄关系日益紧张,受国际局势影响,贺麓成未能如愿出国深造,转而进入国防部第五研究院,投身科研事业。

贺麓成懂俄语,被分配到国防部第五研究院后,主要负责翻译和电力方面的任务。

1958年,钱学森加入后,贺麓成的职业生涯迎来了最重要的转折点,从此迈上了成功之路。

钱学森仔细阅读了贺麓成的研究成果,两人经过深入探讨后,钱学森发现贺麓成是个难得的人才,迫切希望将他纳入自己的研究团队。

贺麓成接到钱学森的邀请,二话不说就同意了。虽然他对具体要做什么工作一无所知,但他坚信这一定是件意义非凡的大事。

加入钱学森的研究小组后,贺麓成的个人资料也转入了。从此,这位早已改头换面的科学家仿佛从世界上消失了,他不再公开露面,而是全身心投入到科研工作中。

1959年,李敏要结婚了,毛主席忽然记起自己的侄子贺麓成一直在北京,却始终没机会见着,于是就让李敏去联系贺麓成。

不过那会儿贺麓成改了名字,全身心投入工作,压根没注意到李敏传来的信息,结果就和大伯擦肩而过,没能见上一面。

中俄关系紧张后,苏联中断了对中国的技术支持,销毁了重要文件,还放话说:“没有我们的专家帮忙,中国别想把导弹送上天。”

苏联专家们万万没想到,贺麓成和同事王太楚通过翻译研究大量资料,竟然合作写出了《导弹控制方案》,帮助我国成功发射了首枚中近程地对地导弹。这一成果不仅让苏联专家颜面尽失,更极大地振奋了我国导弹科研团队的士气。

后来,这个方案被用在了我国第一枚导弹核武器和第一颗人造地球卫星上,结果非常成功,都是一次就取得了胜利。

贺麓成和团队拿到了全国科技大奖,但他并没有因此张扬,还是像往常一样低调地做着自己的工作。

大家常常把贺麓成和钱学森、丁衡高相提并论,说正是有了贺麓成,咱们国家的导弹才能打得这么准。这种说法充分认可了贺麓成在导弹研究领域做出的重大贡献。

1980年,国防第五院进行高级职称评审,贺麓成成为解放军系统内首位获得这一职称的专家,他的职称证书上印着醒目的"中国001"编号。

贺麓成无论取得多大的成绩,始终低调行事,从未对外透露过自己的真实身份,他与毛主席的亲属关系也一直是个秘密,无人知晓。

毛主席逝世七年后,贺麓成才接到通知去领取毛泽覃烈士的证书,至此,他隐藏多年的真实身份和个人经历才逐渐为外界所知。

贺麓成为人谦逊,做事却毫不含糊,这种作风让他赢得了不少人的认可和好评。

贺麓成一生都投身于国家导弹研究,为国家科技发展贡献力量。退休后,他依然忙碌,开始投身公益,继续为社会做贡献。

贺麓为他的母校永新中学设立了奖学金,同时还向永新县城外的一所中学提供了资金支持。

贺麓成不仅大力资助教育,还自掏腰包拿出5万元,帮助永新县引进黑梨种植技术,为当地农业进步贡献力量。

贺麓成是我国著名的导弹研究专家,他一直保持着简朴的生活方式。如今已经87岁高龄的他,并没有住进宽敞明亮的现代化住宅,而是选择住在一间20多平米的老房子里。每天,他还要为煤炉熄火的问题操心。

他却甘愿当个普普通通的老百姓。

贺麓成这辈子其实有很多次机会能见到毛主席,要是他给主席写封信,估计他的日子会过得顺当不少。

他虽然是毛主席的亲侄子,但从不靠这个身份偷懒。他一直把毛主席、父母、姨妈和舅舅当成自己的榜样,不依赖家族背景,而是凭自己的努力闯出一番事业,成为国家的有用之才。

无论是贺麓成,还是毛岸成,他不过是个寻常百姓,凭借个人努力,实现了自己的理想。