你能想象出,今天的一个11岁女孩可能刚刚进入小学高年级,还在为一张数学试卷的分数哭鼻子。

可在两千多年前的中国,她可能正穿着华丽的嫁衣,成为万人景仰的皇后,甚至背负着传宗接代的重任。而这并不是个例。

在中国历史上,13岁、14岁成婚的少女比比皆是,她们甚至被视为“合适的婚龄”。

现代人听到这样的故事,或许会觉得荒诞甚至愤怒,觉得这是对未成年人权利的践踏。

但古代人却心安理得地遵循这样的“传统”。

古代男性为何钟爱娶13、14岁的少女为妻?在那个“早婚是常态”的社会,少女们的命运为何如此被“安排”?

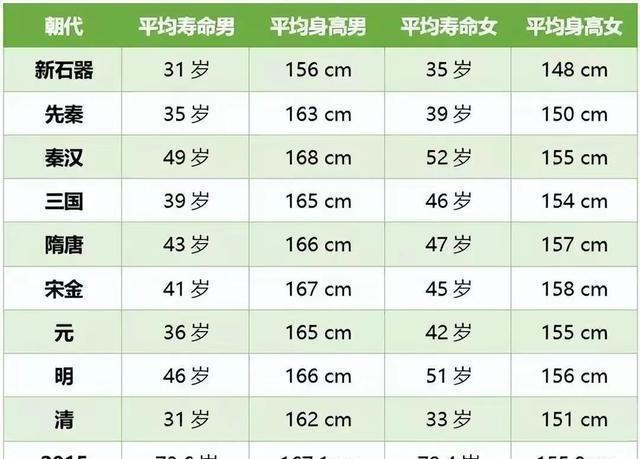

一、短命社会下的“快速繁衍”逻辑先说一个扎心的现实:古代人的平均寿命不足40岁。

别误会,这并不代表所有人都活不到40岁,而是因为婴幼儿死亡率极高,拉低了整体数值。

疾病肆虐、医疗落后,即使是成年后,普通人也难以活到老年。

在这样的社会背景下,早婚早育几乎成了维持人口数量的唯一途径。

一个女子如果13岁出嫁,14岁当母亲,便有可能在20岁前生下三四个孩子,从而为家族延续血脉。

而那些推迟婚育的女子,可能在还未为家族“开枝散叶”时,就因疾病或其他意外去世了。

这种“早生早育”的逻辑看似冷酷,但却是对抗高死亡率的“生存策略”。

在当时,生育不仅是家庭的希望,也是国家的稳定之基。

战争频发、劳动力匮乏,没有足够的人口,就没有足够的兵源和生产力。

二、封建观念的枷锁“嫁出去的女儿,泼出去的水。”这句古语道尽了封建社会对女性的贬低。

在传统观念中,女儿被视为“赔钱货”,从出生起便注定是“别人家的人”。

养女儿在某种程度上被认为是“浪费资源”,她们的存在只是一场等待交易的过程。

对于普通家庭早日把女儿嫁出去,不仅可以减少经济负担,还可以通过嫁妆换取一定的利益。

而在权贵家庭,女儿的婚姻则被用作政治工具,用来结盟或平息争端。

比如历史上的“和亲”,许多皇室或王公贵族的女子年纪轻轻便远嫁外族,背负着家族或国家的使命。

她们的婚姻从一开始就不是个人幸福的选择,而是一场赤裸裸的权力博弈。

三、从“未婚犯法”到“道德绑架”

三、从“未婚犯法”到“道德绑架”在古代,早婚不仅是社会风气,更是一种被法律强制执行的义务。

例如在汉代,如果女子17岁未嫁,男子20岁未婚,其父母可能面临罚款甚至坐牢的处罚。

而在南北朝时期,甚至出现“女子15岁不出嫁,全家一起坐牢”的荒唐规定。

为什么法律要如此严苛地催促婚姻?其实,这背后是统治者对人口增长的深切焦虑。

战争频发、劳动力不足,统治者必须通过法律手段加速人口再生产,从而维持社会和经济的运转。

与此舆论也在推波助澜。

古人讲究“先成家后立业”,认为一个人若没有家庭,便无法立足社会。

对于女子而言,早婚更是与“孝道”挂钩——不给父母添孙辈,是“不孝”的表现。

在这样的舆论压力下,女子想要推迟婚姻简直难如登天。

四、 婚姻的“交易属性”

四、 婚姻的“交易属性”现代人总把婚姻与爱情挂钩,但在古代,婚姻更多的是一种“交易”。

无论是普通家庭的“养女换嫁妆”,还是权贵之间的“联姻结盟”,婚姻从来都不是两个人的事,而是两个家族的博弈。

这种“交易属性”让婚姻变成了一种工具,而非情感的归属。

女子在婚后大多被当作生育工具,甚至失去了最基本的自主权。

她们的人生轨迹,从一开始就被家族和社会安排得明明白白。

对比古代与现代的婚姻制度,不难发现,尽管现代女性的地位有所提升,但“婚姻枷锁”并未完全消失。

在一些经济落后的地区,早婚现象依然存在;而在经济发达地区,女性则面临“生育焦虑”和“职场歧视”的双重压力。

从古代的“父母之命媒妁之言”到现代的“自由恋爱”,婚姻的形式虽然变化了,但女性的困境却并未根本消除。

或许,我们需要思考的不仅是婚姻制度本身,更是如何在婚姻中实现真正的平等与自由。

结语

结语回望历史,那些13岁成婚的少女并非自愿,而是被家庭、法律、社会多方“逼迫”的结果。

她们的人生,被缩短到了仅剩一项任务——生育。

而今天的我们,尽管享有更多的选择权,却依然在婚姻中面临种种挑战。

婚姻从来不该是枷锁,而应该是彼此成就的桥梁。

[免责声明]文章的时间、过程、图片均来自于网络,文章旨在传播正能量,无低俗等不良引导,请观众勿对号入座,并上升到人身攻击等方面。理性看待本事件,切勿留下主观臆断的恶意评论,互联网不是法外之地。本文如若真实性存在争议、事件版权或图片侵权问题,请及时联系作者,我们将予以删除。