当美国联邦调查局(FBI)的搜查令撕碎学术自由的假面时,全球计算机安全领域最顶尖的华人科学家却消失在镁光灯之外!

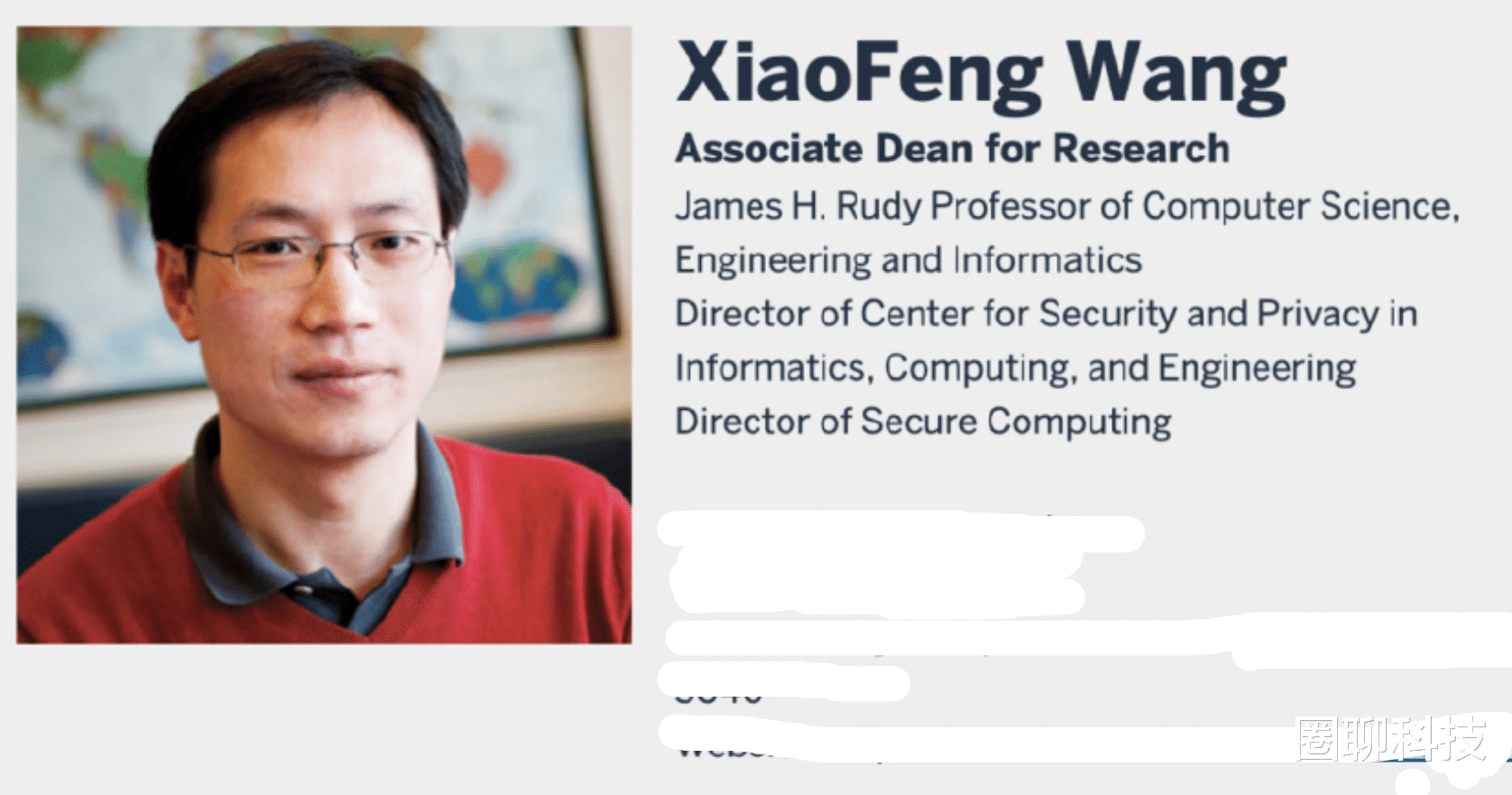

2025年3月28日,印第安纳大学伯明顿分校终身教授、IEEE/ACM/AAAS三大国际顶会会士王晓峰,与妻子马念莉的两处住宅遭FBI突击搜查,随后双双失联。

这场被外媒称为“教科书式技术围剿”的行动背后,不仅涉及近2300万美元的联邦科研项目,更折射出国际科技博弈的残酷真相——当中国学者的学术成就威胁技术霸权时,连“终身教职”也成了一张废纸。

从邮箱关闭到校方“切割”“FBI的突袭不是开始,而是收网。”事件时间线显示,早在3月14日,印第安纳大学就关闭了王晓峰的邮箱账户,并强制其进入“行政休假”。

3月28日清晨8点,FBI特工持法院授权令,搜查了王晓峰夫妇位于布卢明顿和卡梅尔的住宅,强行带走多箱物品并扣押手机。

邻居拍摄的视频显示,特工甚至翻查了住宅外的垃圾箱,而校方同步删除其官网所有个人信息,包括研究履历、职务记录和联系方式。

更蹊跷的是,FBI至今未公布任何指控细节,联邦法院系统也查无相关案件记录,美国大学教授协会布卢明顿分会公开抗议称:“终身教职的解雇需要严格程序,校方却在24小时内抹除一位顶尖学者的存在,这违背了学术伦理的基本准则。”

技术封杀?顶尖成果成“原罪”“他的研究让数据隐私保护不再受制于人。”作为全球计算机安全领域的领军者,王晓峰在系统安全、云计算安全、人类基因组数据保护三大方向取得革命性突破。

其团队开发的“基因组数据动态脱敏技术”,可在不泄露原始数据的前提下完成医学分析,被《自然·生物技术》评价为“基因隐私保护的里程碑”。

更具战略价值的是他在网络安全底层架构的贡献——全球四大计算机安全顶会论文发表量排名第一,累计主持23项美国联邦资助项目,总金额近2300万美元。

其研发的“分布式隐私计算框架”,性能比谷歌同期的联邦学习方案快3倍,且支持医疗、金融等高敏感场景,这些成果不仅推动印第安纳大学成为全美网络安全研究重镇,更让美国司法部担忧“技术外溢风险”。

技术开放还是技术霸权?“当中国学者用美国经费攻克美国技术难题时,他们突然成了安全隐患。”

王晓峰事件暴露西方学术界的双重逻辑:一方面,其研究依赖联邦资金支持,成果被纳入美国国家标准与技术研究院(NIST)的推荐方案;另一方面,华裔身份使其成为“中国行动计划”2.0的潜在目标。

这种矛盾在技术细节中愈发尖锐,王晓峰团队开发的“云环境数据沙箱技术”,已被亚马逊AWS和微软Azure采购,用于保护政府客户数据。

但当同类技术被中国科技企业应用时,美媒却渲染“安全威胁”,更讽刺的是,美国司法部2024年起诉某华裔学者“隐瞒与中国合作”,调查显示其研究内容仅为公开论文,而王晓峰的2300万美元项目中,与中国机构的合作记录为零。

谁在恐惧技术平权?“这不是个案,而是系统性技术隔离。”王晓峰失联事件震动全球学术界,约翰·霍普金斯大学密码学教授马修·格林公开质疑:“如果顶尖学者因研究方向敏感就被‘消失’,学术自由将沦为权力游戏。”

而在中国,王晓峰的研究成果正被转化为产业优势——其专利“动态数据水印技术”已被深圳某企业用于跨境支付系统,交易欺诈率下降87%。

这场博弈的终极焦点,在于谁定义技术安全的标准,当美国试图用行政手段阻断知识流动时,王晓峰团队的突破反而证明:真正的安全,源于开放合作与公平竞争。

正如IEEE某匿名评委所言:“如果我们因恐惧而驱逐最聪明的大脑,终将输掉未来。”

当FBI的搜查车驶离王晓峰住宅时,他实验室的服务器仍在自动上传最新研究成果——一篇关于“量子抗性隐私计算”的预印本论文,这篇注定无法署名的著作,或许将成为技术霸权时代最尖锐的讽刺注脚。

而此刻,全球计算机安全领域都在追问:当学术成就成为“原罪”,谁还敢触碰技术的边界?

答案,或许藏在王晓峰失踪前最后一封邮件里:“真正的科学没有国界,但科学家需要免于恐惧的自由。”

华人科学家还有什么理由不回国呢?对此你们是怎么看的呢?

这是常见的现象,这在有些美国电影里已经有过暗示了

挺好,即然不能为我所用,也不能为敌所用。😏