“在米粒上刻10亿个字的技术,被中国人做到了!”

在近日上海Semicon大会上,中微半导体创始人尹志尧向全球宣告:中国自主研发的ICP双反应台刻蚀机Primo Twin-Star®突破0.2埃(0.02纳米)精度,将芯片制造的微观加工能力推至原子级。

这一刻蚀精度不仅是硅原子直径(2.5埃)的十分之一,更相当于人类头发丝的五百万分之一,尹志尧直言:“20年前回国时,我就想证明一件事——中国工程师的创造力不输任何人。”

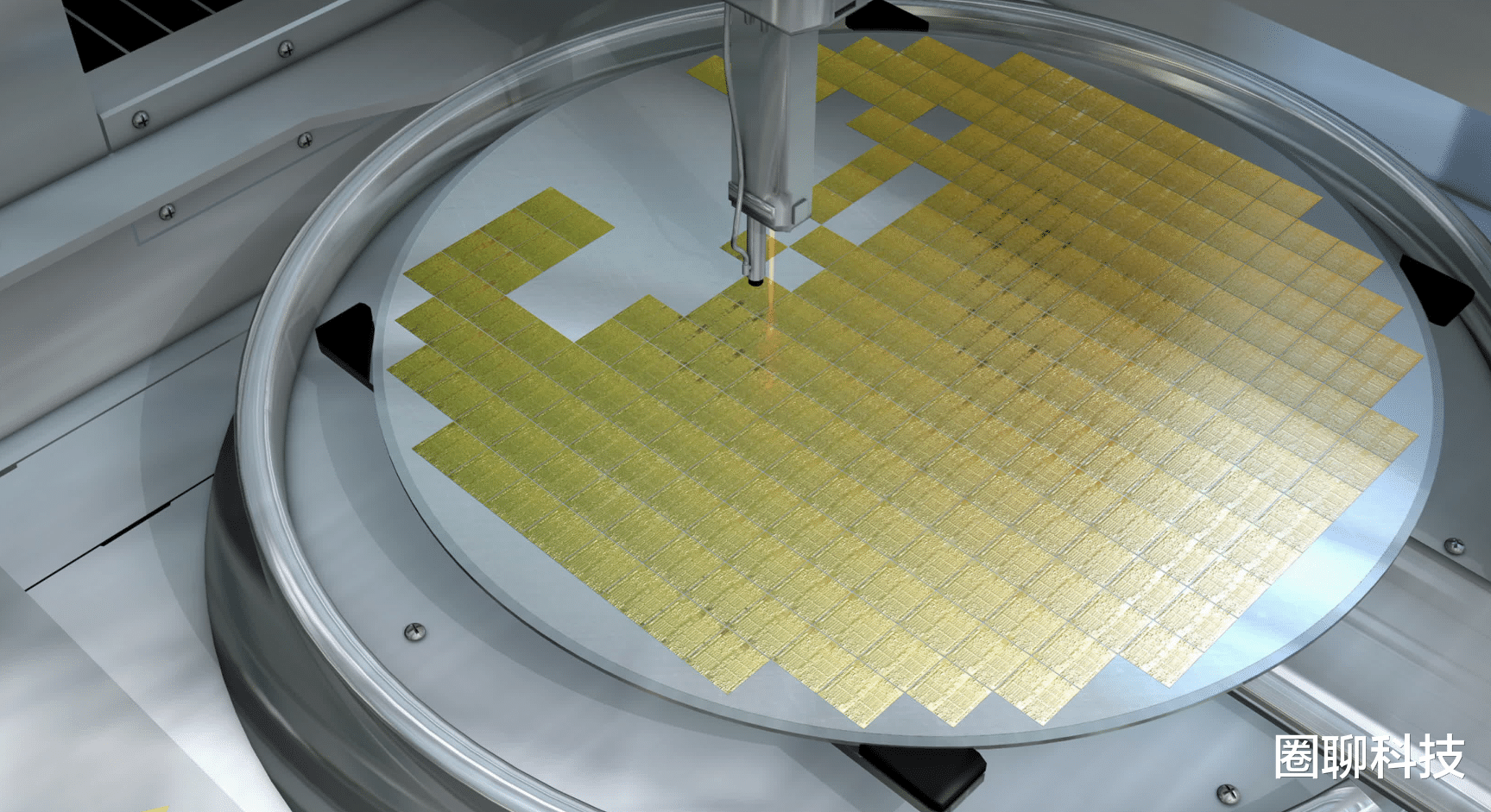

“原子手术刀”改写全球芯片规则“芯片制造的精度竞赛,本质是原子级的‘雕刻战争’。”中微公司技术团队在发布会上展示的数据显示,Primo Twin-Star®在200片硅片的重复性测试中,氧化硅、氮化硅和多晶硅的刻蚀速度差异分别仅为每分钟0.9埃、1.5埃和1.0埃。

两个反应台之间的平均差异小于0.09%,比单反应台内部差异低一个数量级,这种稳定性意味着,即便在5纳米以下制程中,也能实现百万片晶圆的均匀加工。

对比之下,美国应用材料公司最新一代刻蚀机的精度仍停留在0.35埃,且需依赖进口超纯气体维持稳定性。

更让海外同行惊叹的是,中微独创的“双反应台协同控制技术”将设备体积缩小30%,单台产能提升40%,直接破解了高端芯片量产的成本困局,韩国《电子时报》感叹:“中国刻蚀机的突进速度,让摩尔定律的‘裁判权’首次向东方倾斜。”

尹志尧的“逆袭剧本”:从硅谷高管到国产破局者“当年美国同事说,离开他们的技术中国十年也造不出刻蚀机,今天这个预言成了笑话。”2004年,60岁的尹志尧放弃硅谷百万年薪,带着15人团队和满腔热血回国创业。

彼时全球刻蚀机市场被应用材料、泛林和东京电子三家垄断,中国半导体厂连28纳米设备都要看人脸色。

中微团队挤在上海牛顿路的实验室里,用三年时间攻克反应腔室气体均匀性控制难题,2007年首台国产介质刻蚀机问世,效率比海外竞品高出30%。

更硬核的是,团队从零开始建立专利防火墙,在随后的跨国专利诉讼中,用600万页技术文档证明自主性,迫使应用材料撤诉,如今中微刻蚀机已实现100%国产化,零部件供应链完全自主可控。

产业链共振:从实验室到万亿市场技术突破仅三天,产业端已掀起波澜,中芯国际宁波基地宣布,采用Primo Twin-Star®的5纳米试验线良率提升至92%;华为海思同步启动基于该设备的2纳米芯片设计验证。

资本市场更是用真金白银投票——中微股价单日暴涨18%,带动国产设备板块市值激增3000亿元。

更深层的变革在材料领域显现,江苏某超导企业透露,中微订单使其高温超导带材产能激增5倍,成本降至每米800元;四川精密加工厂为刻蚀机定制的磁体支撑结构,精度达到0.005毫米,拿下特斯拉卫星部件订单。

尹志尧在采访中强调:“我们不是单点突破,而是拉动了一条高端制造产业链。”

当尹志尧在Semicon大会按下设备启动键时,大屏幕上跳动的0.02纳米数据,映照出中国半导体人的二十年跋涉。

从被禁运到全球领跑,从依赖进口到反向出口,中微的故事印证了一个真理:核心技术靠化缘是要不来的。

正如《自然》杂志的评语:“原子级的精度竞赛,正在重塑全球科技权力的经纬线。”

而此刻,那台刻蚀机的等离子体腔内,飞溅的不仅是氩离子,更是一个民族对技术主权的炽热渴望,对此你们是怎么看的呢?

热烈祝贺中国科学家的努力取得突破性的成功!致敬![点赞]

热烈祝贺我们中微尹志尧团队[玫瑰][玫瑰][玫瑰][点赞][点赞][点赞],为我们的科技工作者点赞为我们民族的脊梁点赞[玫瑰][玫瑰][玫瑰][点赞][点赞][点赞]

热烈祝贺!一百个👍🏻

真正的爱国科技脊梁

看标题就想喷了

牛逼