文|避寒

编辑|避寒

《——【·前言·】——》

丁玲和沈从文,这两位在中国现代文学史上耀眼的名字,曾是生死与共的挚友,彼此依赖,互相扶持。

一个曾为革命燃烧,另一个则坚守人性深处的孤独,他们的决裂,仿佛是时代的悲剧。

谁能想到,曾经紧密如手足的两人,竟走到了“刀刃”相对的地步?

早年情谊:从生死相依到裂痕初现

早年情谊:从生死相依到裂痕初现丁玲和沈从文的关系,始于一场政治与文学的邂逅。

1925年,北京的香山公寓,丁玲、沈从文和胡也频,彼此的生活已经交织得如同一体。

两男一女,共同面对着风雨,也共同负担着彼此的心事。

彼时,胡也频和丁玲的关系处于危机之中,而沈从文充当着“调解人”的角色,尽力维护着这份复杂的关系。

沈从文虽然是个天生的文人,但在困顿中,他展现出了比文字更为强烈的责任感。

当胡也频牺牲后,他为丁玲母子奔走,甚至不惜冒着巨大风险,伪装成夫妻,护送她回湖南。

沈从文无数次在艰难的时刻伸出援手,撑起了一片生死相托的友谊,但这份关系的维系,终究还是在一个个小小的裂痕中慢慢瓦解。

无论是同住香山的日子,还是沈从文为丁玲带去的那一笔笔帮助,沉默的背后总隐藏着个人理想和情感的冲突。

时至今日,丁玲曾回忆道,这段日子,虽然有着真挚的感情,但也充满了“压抑”和“猜忌”。

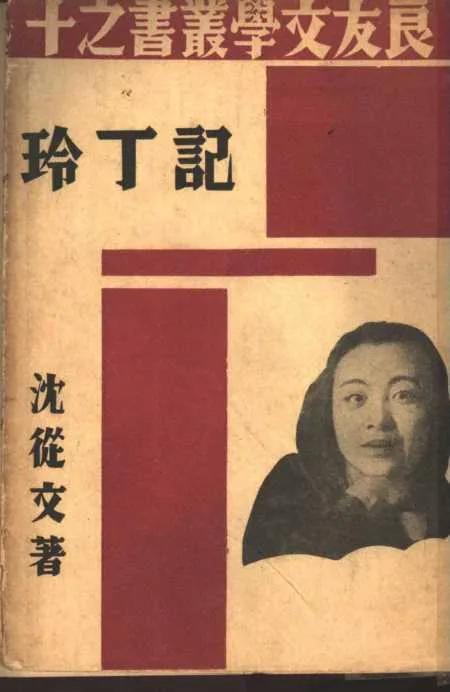

正是沈从文的《记丁玲》埋下了“裂痕”的种子。

在这本书中,沈从文以一位旁观者的角度,记录了丁玲的过去。

其中对丁玲与胡也频、冯雪峰的情感纠葛的细节描写,带有极强的男性视角,甚至将丁玲的革命情怀与个人情感生活杂揉在一起。

这些描写触动了丁玲最敏感的神经,她直言《记丁玲》“编得很拙劣”,并痛斥其为“低级趣味的肉体与情魔式”叙述。

她认为,沈从文以男性特有的眼光,肆意解构了她的革命身份和人格,令她无法忍受。

这场“文学的打击”从此成为他们关系的裂痕。

一位革命者,眼中是坚韧与斗志,而另一位则通过温情与艺术的视角,试图记录一个深受人性困扰的灵魂。

政治与文学立场的割裂

政治与文学立场的割裂丁玲与沈从文的分歧,深植于他们的政治和文学理念之中。

丁玲的立场是鲜明的革命者,她认为文学应当为社会服务,为政治事业服务。

延安时期,丁玲写作了《太阳照在桑干河上》,其中充满了对阶级斗争的强调和对革命的坚定支持。

在她看来,文学必须站在革命的一方,必须通过创作与斗争来推动社会的进步。

沈从文以“文学即人性”的理念为核心,始终认为文学应专注于人类内心的探索和情感的呈现。

“贪生怕死”“市侩”,这是丁玲对沈从文的评价。

在她眼中,沈从文的作品过于回避现实,脱离了社会的斗争和变革,她认为,他的“文学”已经变成了对现实的妥协和逃避。

而沈从文则在回应中表达了失望,认为丁玲将个人的情感和革命的立场混为一谈,最终以一种“政治立场压倒私人情谊”的方式,对他进行了不公平的批评。

这场文学立场的争执,最终演变成了两人之间的深刻隔阂。

丁玲坚持革命立场,认为文学应服务于政治,而沈从文则认为文学应该保持独立性,应该关注个体的精神世界,而不是被时代的浪潮所吞噬。

更深的裂痕出现在丁玲对沈从文的“义气”产生疑问时。

当胡也频牺牲,丁玲被捕,沈从文的“营救”行动在她眼中是远远不够的。

她认为,沈从文在最危急的时候,没有挺身而出,没有像往常那样给予帮助,甚至在她被关押时,拒绝为她担保。

沈从文似乎过于顾虑自己的安全,而没有像过去那样全力以赴。

沈从文的解释是,他在那个时刻无法为丁玲做更多的事,他的母亲正处于病重之中,任何行动都可能带来更多的风险。

但这些解释未能化解丁玲的误解,反而使得她的情感和理想发生了割裂。

在丁玲的眼中,沈从文不仅没有展现出革命者应有的果敢,还背离了曾经那份牢不可破的友谊。

这种隔阂,随着时间的推移,逐渐积淀为一条无法跨越的鸿沟。

对立的文学观和政治立场,越来越多地渗透到了彼此的生活和思维方式中,最终让两个人走向了彻底的决裂。

晚年决裂:一场迟来的“清算”

晚年决裂:一场迟来的“清算”在丁玲和沈从文的晚年,他们之间的裂痕没有得到修复,反而愈加深刻。

曾经的亲密朋友,最终成了互相指责的对立者,这场决裂,不仅仅是个人情感的破裂,更像是时代与理想之间的一次深刻“清算”。

丁玲和沈从文的决裂,真正爆发是在1980年。

那一年,丁玲在《诗刊》上发表了《也频与革命》一文,这篇文章的主旨,是对沈从文的《记丁玲》进行反击。

丁玲毫不留情地指出,沈从文的书籍“编得很拙劣”,并在文章中痛斥沈从文为“贪生怕死的胆小鬼”和“市侩的绅士”。

她认为沈从文低估了她的革命精神,以一种轻浮的男性视角,勾画出她在政治斗争中的不堪一面。

这一击对沈从文而言,犹如一道锋利的刀刃,狠狠地刺向了他内心最脆弱的地方。

沈从文在听到丁玲的批评后,愤怒且失落,他沉默了很长时间,最终选择以不再回应的方式来抗议。

他拒绝在《沈从文全集》中收录《记丁玲》,用沉默表达对丁玲公开批评的抗议。

沈从文那句“丁玲冷不防从背后杀来一刀,狠得可怕!”揭示了他心中那种被背叛的痛苦和无奈。

但沈从文的沉默并不意味着妥协,而是他在经历了无数次的理想与现实的冲突后,选择了一种“人性化”的回应方式。

他始终认为,丁玲的批评是被情感所驱使的,并没有考虑到文学创作的独立性和艺术的多元性。

丁玲的“革命者”身份,让她在面对这种批评时,变得更加激烈和直白。

丁玲在她的晚年,越来越强烈地强调革命者的“男性气质”。

她认为,革命不仅是思想的觉醒,更是一种身体的力量,勇敢的斗志和拼搏的精神。

这种“男性气质”的表达,意味着她对沈从文的“女性气质”产生了更深的质疑。

在丁玲看来,沈从文那种温和、细腻、带有文人气质的态度,缺乏真正的革命勇气。

他的文学世界里,缺少了那种“冲锋陷阵”的决绝,缺少了以血与火为基础的真实斗争。

而沈从文则以一种更为包容和宽容的态度回应了丁玲的批评。

他认为,革命的光芒不仅仅体现在“血与火”的冲突中,更体现在人性中的宽容与理解。

沈从文曾在信中写道:“不会和她一般见识,争什么是非。”这句话充满了他对这场冲突的无奈,也表露出他对丁玲的深深失望。

正是这场关于“性别气质”和革命话语的冲突,加剧了两人之间的精神鸿沟。

丁玲的革命气质无疑更具男性化,而沈从文的艺术情怀更为女性化。

他们在艺术与革命、理想与现实之间的差距,使得他们最终在心灵上无法再找到共同的语言。

两人的思想裂痕愈发难以弥合,这种冲突不仅限于他们个人的感情,也反映了时代对知识分子提出的不同要求。

历史回响:恩怨背后的时代镜像

历史回响:恩怨背后的时代镜像丁玲与沈从文的决裂,不仅仅是两个人之间的恩怨,更是整个20世纪中国知识分子在历史大潮中挣扎的缩影。

丁玲代表了那个时代知识分子的激进一派,她认为文艺应该为政治服务,为社会的变革做出贡献。

而沈从文则代表了另一派,即那些渴望保持文学独立性、希望艺术能够超越政治、关注人性深处的知识分子。

这种分歧,恰恰反映了时代中个体的精神困境。

当时的中国,正处于社会剧变的洪流中,知识分子面对着对政治的要求、对艺术的坚持,以及对人性深处复杂情感的探索。

这种多重身份与立场的碰撞,构成了他们精神世界中的巨大裂痕。

丁玲的选择代表了“介入历史”的激进路径,而沈从文则试图以文学守护人性的“桃花源”。

这两者之间的对立,折射出的是那个时代知识分子在理想与现实之间的困顿。

丁玲的文学作品,往往承载着对社会的批判和对革命的召唤,而沈从文的创作则更注重对人性美好与复杂性的呈现。

丁玲去世后,她的子女在整理遗物时,发现了她曾在《记丁玲》上做了127条批注,每一条都充满了辛辣的批评。

这份批注,揭示了丁玲对沈从文书中描写她的深深不满。

令人矛盾的是,丁玲在晚年却曾流露出一丝悔意。

她曾说:“他受过一些罪,现在老了,又多病,宽厚一些好了。”这段话反映了丁玲内心复杂的情感,既有曾经痛苦的回忆,也有对时间和伤痛的宽容。

在时间的长河中,人们对往事的记忆与遗忘,总是充满了不确定性。

在与沈从文的恩怨中,丁玲表现出了深深的矛盾——她既怀念曾经的友谊,也无法忘记伤痛。

历史的真实,永远是由个人的情感与时代的洪流共同铸就的。