唐穆宗李恒从立为皇太子到在登基过程中受到了不少的波折,也遭到了竞争对手的暗中打击。如果不是其舅司农卿郭钊的运筹帷幄,李恒能否顺利登基称帝都是个未知数。尤其是在唐宪宗李纯去世前夕,宦官集团领袖吐突承璀欲改立澧王李恽为太子,给李恒带来的极大的威胁。而郭钊作为李恒的舅舅却胸有成竹,一边安慰李恒母子,一边谋划支持李恒登基,帮他度过了最危险的时刻。对李恒来说,郭钊就是其登基称帝的最大功臣,没有之一。可是让人意想不到的是,李恒登基后并没有任命郭钊为宰相,而是让他离开了朝廷。

李恒对郭钊的安排完全不符合皇帝对功臣酬功的操作,况且郭钊还是他的舅舅,理应重点照顾的。他的这种操作引起了很多历史学者的议论,也得出了不少众说纷纭的结论。有的人认为郭钊功劳太大,有些功高震主,所以不得不被排挤出朝廷。也有的人认为郭钊是外戚,留在朝廷会出现外戚专权,所以不但不能出任宰相等要职,而且要外放以猜忌防范。这些说法表面上是很有道理的,但实际上思路完全走偏了。李恒并不是猜忌和不信任郭钊,相反他对郭钊兄弟赏赐非常厚重。郭钊离开朝廷,是当时的国家局势迫使他必须这么做。

郭钊的出身很不一般,他是名将郭子仪的孙子,驸马都尉郭暧和升平公主所生的第二子,也是李恒之母皇太后郭氏的哥哥。得益于祖辈的政治遗产,郭家在朝廷中的权势很大,不但有着众多的门生故吏,而且藩镇军阀中有超过三分之一的人原来是郭子仪的旧部。因此从唐宪宗李纯即位,郭家在朝廷中就占据着举足轻重的地位,也对朝廷的路线造成了极大的影响。因为郭家在朝廷的势力太大,所以唐宪宗李纯一直都猜忌郭家,使得李恒当太子的过程非常不顺利。后来虽然在郭钊等人的强势推动下当了太子,却也引起多方猜忌。

作为郭家在朝廷中的代言人,郭钊不仅仅代表了郭家的家族,也代表了郭子仪的门生故吏和旧部,所以在朝廷中有着极重的话语权。他与郭太后在朝廷内外打配合,为郭家及其延伸势力争取最大的利益。唐穆宗李恒登基称帝后,对于帮助自己上位的郭家自然不惜赏赐。李恒对郭太后非常的尊重,每逢朔望参见、三朝庆贺时,亲率百官前往宫门拜寿。每逢岁时庆问宴飨之时,后宫亲属内外命妇,车骑填塞宫门,环佩之声满宫。他以各种盛大的宴会迎合郭太后,甚至派长子亲率禁军侍卫护送郭太后到骊山游山玩水。

对于郭家的这些国舅们,李恒也丝毫不吝啬。李恒一登基就给郭钊升了官,让他出任检校户部尚书兼司农卿,后来又出任刑部尚书。郭钊的弟弟郭鏦也不一般,他迎娶的是唐顺宗李诵的女儿汉阳公主李畅。李恒让郭鏦出任了右金吾卫大将军兼御史大夫,充左街使,并让他住在长安城南原郭子仪的别墅里,后来又让郭鏦出任检校工部尚书,兼太子詹事,充闲厩宫苑使。可以说唐穆宗李恒不但没有猜忌郭家兄弟,反而对于其赐予了极高的赏赐和待遇。因此说李恒因猜忌郭钊,或者是功高震主的原因排挤对方,这完全是不成立的。

可要说避免郭家形成外戚集团,这种说法也值得商榷。郭家在朝廷中的势力不是一朝一夕形成的,而是常年累月经过了三代人的积蓄。从郭子仪出任天下兵马副元帅,并率军平定安史之乱开始,郭家及其旧部就已经充斥在朝廷的各个位置上了。郭暧和升平公主结婚后,郭家更是受到了唐代宗李豫的重用,说是外戚集团初步形成也不为过。有一出著名的戏剧叫做醉打金枝,讲的就是郭暧和升平公主的家庭矛盾。当升平公主在郭家摆公主架子的时候,得到的结果反而是父亲李豫对其的训斥,由此可见当时郭家在朝廷的声望和地位。

唐宪宗李纯继位后,作为李纯正妻的郭氏因为各种原因没有成为皇后,但也是后宫中独一无二的贵妃,掌管后宫大权。此事李纯对郭家的确有些许不信任,但对郭家也是高度的依赖,所以很快就将郭钊从地方上调到了朝廷。郭钊在地方上是邠宁节度使,入朝后出任左金吾大将军、司农卿、检校工部尚书。从这个官职上看,即便是唐宪宗李纯也没有把郭钊外放的打算,更何况与郭钊关系更好的唐穆宗李恒?实际上以当时动荡的政治局势而论,两位皇帝都需要郭家来当朝廷政治的压舱石,避免唐德宗李适时期的悲剧再次发生。

在这期间有个重要的官职不得不提,那便是金吾卫大将军。唐朝的这个官职分为左右,是统帅禁军护卫宫廷的核心力量,安史之乱后大多数时间都是以宦官首领出任。郭钊先出任左金吾卫大将军,后来他的弟弟郭鏦右金吾卫大将军,可见两位皇帝对郭家的倚重和信任。因此说唐穆宗李恒因为防范郭家形成外戚集团而将郭钊排挤出长安,这种说法是不成立的。因为郭钊离开长安时,郭鏦掌控禁军大权,这种排挤根本没有任何意义。那么问题来了,既然不是猜忌和排挤,为什么郭钊却没有出任宰相,反而外派地方呢?

其实这个问题主要是朝廷内斗引起的,而郭钊却成为了这次内斗的救火队员。前面讲过,因为对于藩镇集团的态度不同,朝廷中出现了主战派和主和派。而郭家因为与藩镇的关系比较密切,所以其中的地位有些尴尬。对于谋反的东部几个藩镇而言,比如淮西、淄青和河北三镇,郭家是支持削藩的。但与郭家联系密切的,河东、河中、朔方、泾源等藩镇,他们又不是那么支持。因为唐宪宗李纯支持了削藩的计划,派出宰相裴度平定了叛乱的淮西、淄青两大藩镇,顺便逼降了河北三镇,所主战派在朝廷中崛起。

对此主和派大臣们不乐意了,其中的代表宰相李逢吉便与裴度发生了各种激烈斗争,最后发展成为导致唐朝彻底衰败的牛李党争。唐穆宗李恒继位后,因为猜忌军权极大的主战派,将以裴度为代表的主战派大臣放逐地方,所以让主和派的大臣们主持朝廷政务。主和派的大臣们不懂得军事,先搞出了自断一臂的长庆销兵,后来又在藩镇换防事务造成了河北三镇混战。为了解决河北三镇的叛乱问题,李恒重启了老宰相裴度,却遭到主和派的强烈反对。主和派们没办法阻止平叛,便各种拖裴度的后腿,让平叛战争非常不顺。

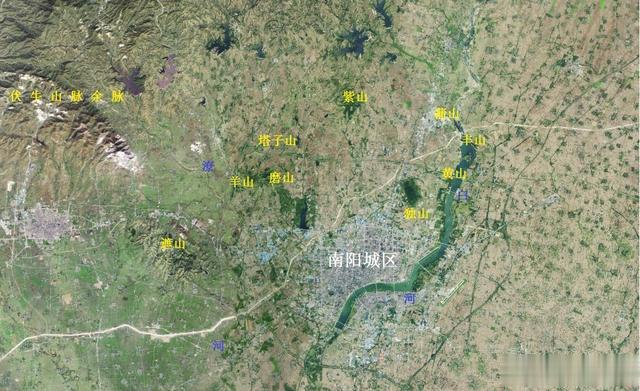

这样的情况让李恒非常尴尬,他既要压制住叛乱的河北三镇,又不想要裴度的权力过大,最后折中让朝廷妥协,和河北三镇和谈。这种做法完全是昏聩无能的,也是助长了藩镇的叛乱。李恒防范藩镇叛乱的办法不多,让郭钊外派出任节度使是他唯一拿得出手的招式。一方面郭钊是国舅,不属于主战派,主和派也没有反对的理由。而且为了削弱郭家在朝廷的势力,主和派反而乐意将郭钊外派。另一方面,郭家在藩镇中影响力极大,派出郭钊能有力整合藩镇力量,防范距离长安较远的东部藩镇出现叛乱。

于是郭钊离开了朝廷,先出任河阳三城节度使,河中尹,领晋绛慈隰节度使,后又兼任剑南东川节度使和西川节度使。郭钊在此期间就是个救火队长,那里的藩镇不安分,他就被派到哪里,然后组织军队给朝廷灭火。为了让郭钊灭火方便,朝廷后来还给他挂了个兵部尚书的头衔。唐穆宗一生昏聩无能,但是在对于郭钊的使用上却是恰到好处的。在牛李党争的背景下,处于中立地位的郭家,又是左右逢源的关系,郭钊来解决这些问题非常的合适。而且郭家还把郭鏦留在了长安,起到了内外衔接的重要作用。

可惜的是老天不保佑,郭鏦去世太早,使得郭家在朝廷的势力开始削弱,也就让朝廷党争的形势走向了失控的方向。郭家的势力在朝廷强盛时,牛李两党都有所顾忌,宦官集团也不敢太过嚣张,党争控制在一定范围内。郭鏦去世后,郭家在朝廷中只剩下皇太后郭氏。郭太后对于政治斗争没有太多的经验,也不具备强力的手腕,所以难以控制住两党内耗。而郭钊又远在平定叛乱的路上,难以兼顾朝廷内部的政局变化。这样的结果导致牛李党争不断扩大化,最后绵延了四十余年,也耗尽了唐朝最后的元气。

综上所述,唐穆宗李恒继位后不久将郭钊外派,不是因为对其猜忌排挤,而是形势发展的需要。在各地藩镇叛乱四起,朝廷内部主战派又无法被信任的情况下,除了郭钊实在没有其他人合适这个职位。作为没有什么能力的昏君,任人唯亲是李恒最后的救命稻草。况且郭钊并不是没有能力的官三代,而是有着极强能力的郭家继承人。他能够整合父辈留下的政治遗产,组织藩镇军队四处灭火,让走向末路的唐朝有了苟延残喘的机会。可这种机会毕竟是有限的,当郭钊在战争中被累死,唐朝再次中兴的火把也就逐渐熄灭了。