【前言】

这回,那些跟了她多年一起工作的同事们,全都大吃一惊,一个个直呼“真没想到”。

抗战那会儿,周尔均和他哥哥周尔鎏总跟着妈妈到处跑,生活挺不容易的。到了1946年夏天快结束的时候,家里头钱紧,两个孩子学费都交不上了。于是,周尔均的妈妈一合计,说不如让他们去找七伯和七妈,好歹有个照应。

聊起延安,周尔均开口说:“七伯、七妈,我们哥俩想和哥哥一块儿去延安,参加革命!”

听完之后,周尔均和周尔鎏都认真地表示了赞同,使劲点了点头。

【周尔均的未婚妻第一次见总理】

周尔均在上海读完高中后,1949年夏天一开始,他就加入了解放军,成了二野军政大学的一员。就在那一年,他跟着刘邓大军往大西南进发,路上还被调到了二野后勤部干活。

岁月流转,周尔均也到了该交朋友的年纪。到了1953年11月,他看上了部队里的文艺兵邓在军,开始主动追求她。

邓在军是重庆人,1950年9月头几天,她悄悄跟着经过家乡的李德生部队走了,想当兵。后来,她就成了一名宣传女兵。没过多久,朝鲜战争打响了,那支部队要去抗美援朝,但邓在军因为年纪小,没被带去,而是留在了国内。后来,她被安排到了西南军区后勤文工团,成了一名文艺兵。

那时候,她和周尔均在一个部队服役。宣传队和文工团一起进行拉练活动,男女战士们有时会同住大通铺,就是在那时候,他们俩开始对彼此有了好感。

邓在军在和周尔均确定恋爱前,特意跑去问处长:“周尔均的家庭背景咋样啊?”

处长回复她说:“你放心,肯定没问题的。”

邓在军后来聊起往事时说:“那时候想法可单纯了,只要组织上说没问题,咱就不多琢磨了。”

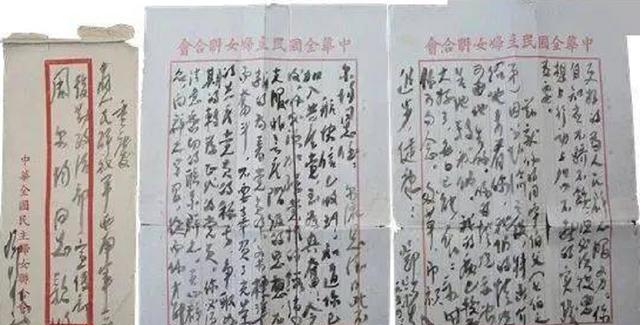

就这样,两人走到了一块儿。到了那一年的12月份,周尔均顺利成为了中国共产党的一员。他赶紧把这个好消息告诉了七伯和七妈,没多久,就收到了七妈的回信。

信件里头写了这些:

航空快信我收到了,得知你加入了共产党,真是激动人心啊!往后,你得好好锤炼党性,把那些非无产阶级的念头给甩掉,一直朝着党员那八条标准努力。可别对不起“共产党员”这个光荣称号,争取早点成为正式党员。

你得紧密地和群众联系在一起,多关心他们,从他们身上学习,这样才能把服务人民的工作做得更好。心里得明白,不能骄傲也不能气馁,关键是要在思想和行动上不断去实践,这才是最重要的。

匆忙之间,就来个简单的祝福吧,愿你一切都好,进步飞快,身体倍儿棒!

邓颖超给周尔均回了信,这让他乐开了花。过了三年,周尔均给七伯和七妈写了封信,告诉他们自己有了未婚妻,还问能不能让未婚妻认个亲家。没多久,他就收到了回信,两个字:“同意”。

1957年的时候,中央军委打算把当时在昆明的邓在军调到海政文工团。在动身去北京之前,邓在军收到了周尔均寄来的一封信。信里头告诉她,一到北京,会有人去接她,然后带她去中南海见总理。

读完信,邓在军这才恍然大悟,原来自己谈的对象,竟是总理的侄子。那一刻,她心里头翻江倒海,五味杂陈。

到了这个份上,她只好鼓起勇气,硬着头皮去见周总理了。

那天,邓在军精心打扮了一番,穿上了帅气的海军服,还扎了两条辫子。她满心期待着周总理派车来接,心里琢磨着:还没机会坐坐小轿车呢,这次总算能体验一把了。结果,等来的却是一辆三轮车。

之后,邓在军从总理身边的工作人员那儿得知,总理分得清公与私,要是因个人事情外出坐车,他都会自己掏钱付车费。总理常跟家里人说:“这车是我为老百姓工作配的,你们不能用我公家的车。”

因此,骑着三轮车到中南海,也就成了一件顺理成章的事儿。

邓在军一一给出了回答。

邓在军说:“我爷爷在镇上那可是相当有面子,大家都尊称他为邓大爷。记得我当兵那会儿,外头人都传我家是地主呢。”

邓在军听周总理讲话时,周总理老是用“我们”这个词,渐渐地,她就感觉没那么紧张了。

聊了好一阵子,周总理开口了:“今天中午就别走了,留在我这儿吃顿饭,尝尝我们的二米饭。如今日子是越过越好了,但你们这些年轻人啊,可别忘了当年小米加步枪的苦日子。”

本来餐桌上就准备了两菜一汤,但邓在军一来,我们又多加了一道菜。吃饭那会儿,邓在军觉得总理说话特别接地气,整个氛围都暖洋洋的。

以后啊,邓在军只要没有演出的安排,每到周末就会跑去西花厅。

有一次,邓在军跟七妈邓颖超闲聊时提起:“您看那厕所的毛巾,都破得不成样了,咱换条新的吧,一条毛巾能花几个钱呀!”

邓颖超讲道:“哎,伯伯说东西得用到坏透、用完才行,就是不让换新的。”

这事儿对邓在军触动特别大,改变了她对生活的看法。后来,邓在军聊起这事儿时说:“总理真是太出色了,我们作为亲属心里都挺忐忑的,生怕自己哪儿做得不好,给总理丢脸,影响他的形象。所以,在生活和工作上,我们都尽量对自己高标准、严要求,把总理当成榜样来学习。”

【邓在军、周尔均受七伯的教诲】

1958年过完春节,邓在军就被安排到了东海舰队的文工团,去了大城市上海。没过多久,周尔均就坐着船,远道而来赶到上海,为的是和邓在军完婚。

1959年,周尔均和邓在军迎来了他们的宝贝女儿。周尔均给这小家伙取了个可爱的名字“萌萌”,一家三口小日子过得美滋滋的,平静又幸福。可好景不长,周尔均接到了调令,得去北京总后勤部任职。为了让一家人能在一起,邓在军也跟着去了北京,后来还转到了北京电视台工作。

到了北京后,邓在军有时候会自个儿去西花厅逛逛,有时候呢,也会带上孩子一起去。每当这个时候,只要周总理有空,他都会过来跟大伙儿打个招呼,聊聊天。

有次,邓在军去了周总理家,结果总理悄悄走到她背后,她愣是没察觉。旁边坐着总理的一位亲戚姨妈。这时候,姨妈就提醒邓在军说:“嘿,你瞧你伯伯都过来了,你还不赶紧起身打个招呼。”

周总理随即说道:“她没瞧见我,咱们在家里,别那么拘束嘛。”

后来,邓在军聊起往事时说:“他真的很懂你,明白你不是故意的。”

还有一次,邓在军抱着她那还不到一岁的小宝贝一块儿去了。到了该吃饭的点儿,周总理热情地挽留他们一起吃饭。吃饭时候,周总理特别周到,他注意到说:“哎呀,今天桌上竟没有适合小孩子吃的菜,赶紧让厨师给炒个软嫩的鸡蛋给孩子尝尝。”

鸡蛋刚摆上桌,孩子就急不可耐地伸手去拿了。

邓在军心里头那个尴尬啊,觉得在伯伯面前这样,实在是太不懂事了。

接着,邓在军顺手用筷子轻轻敲了敲小孩的手。总理看到后,连忙问了两遍:“咋还打她呢?”

邓在军心里头就是找不出个所以然来。

总理一把搂过孩子,亲切地说道:“瞧瞧这小家伙,勺子拿不了,筷子也用不了,手就是她的宝贝,咱们得实事求是嘛。以后工作上碰到事儿,也得像这样,根据实际情况来想办法解决。”

邓在军被那句简简单单的话深深打动了。

后来的几年,邓在军把照顾女儿的事儿全交给了保姆,自己一门心思扑在了工作上。

这天,周总理问她:“在部队里,你最近都在忙些什么呢?”

邓在军说:“多亏了组织的栽培,我有机会去中央乐团深造,学的是西洋的唱歌方法。”

周总理一听,乐呵呵地说:“真不错,西洋唱法确实挺讲究科学的。你们知道啥是西洋唱法不?”

邓在军被这么一问,愣了半天,一句话都憋不出来。

周总理一看这情形,赶忙说明道:“你们知道吗,西洋唱法是从欧洲那边传过来的,对他们来说就是自家的唱法,唱歌时运气发声都挺讲究科学的。咱们中国的民族唱法呢,也是深深扎根在我们这片土地上,就像王昆、郭兰英她们唱的那样,味道十足。所以啊,咱们得把古人的好东西拿来现在用,外国的长处也吸收进来,为咱们所用。”

邓在军一个劲儿地点着头,心里琢磨:“总理真是啥都懂,要是他有孩子,那肯定能教得特别出色。”

跟邓在军常去西花厅比起来,周尔均去的次数就少多了。他工作实在太忙了,没那么多时间去。

1959年的某一天,周尔均去探望七伯。可刚踏进门槛,他就觉得氛围有点不对劲。原来,总理那会儿正恼着呢。

我一问才知道,是秘书们瞅着周总理和邓颖超都不在家,出差去了,就自个儿做主,本着能省就省、实用就好的想法,把西花厅给简单修理了一番,还没跟周总理打招呼呢。

周总理一回来,看到西花厅变得“大变样”,心里头可不高兴了。随后,他就把身边的工作人员好好数落了一番。

弄清楚了事情的前因后果,周尔均安慰伯父说:“西花厅这老宅子是历史的见证,您常教导我们要珍惜国家的宝贝,那给西花厅做点修缮,不就是给国家财产保驾护航嘛。”

听完之后,周总理轻轻地点了点头,但他还是跟身边的人说,得把那些老家具再搬回来。

接着,周总理朝周尔均问道:“你读过杜甫的那首诗不?就是那首《茅屋被秋风吹破了》!”

周尔均一字一句,用心地把那首诗给背了出来。

“……哎,要是能有成千上万间宽敞的房子,让天底下所有受冻的人都能笑得合不拢嘴,那该多好啊!这些房子得稳当得像山一样,风吹雨打都不怕。唉!真希望哪天能亲眼见到这样的房子拔地而起,就算我那破房子塌了,我冻死了也心甘情愿啊!”

周总理轻轻点头,语重心长地讲:“你琢磨琢磨杜甫那首诗,就能懂我为啥那么恼火了。”

周尔均心里头明白,周总理心里装的全是国家和人民,见不得老百姓吃半点苦头。

【周尔均、邓在军下决心,不能顶着总理亲属的头衔生活】

周总理对家人的期望很简单,就是要他们“自己强大,自己站稳脚跟”。他常提醒家人,别学清朝那些依赖特权的八旗子弟。在中南海紫光阁武成殿的后头,立着一块乾隆爷的碑,上面写着“下马必亡”,周总理没少拿这块碑来激励年轻人。

周尔均和邓在军两人都深有同感。

周尔均把这事儿深深地刻在了脑子里。

邓在军很在意,在公共场合尽量不跟七伯靠得太近。有次,她碰上周总理外出,却没主动上去打招呼。过后,她把这事儿跟七妈说了。邓颖超听了,点着头说:“这样做挺对,就该这样。”

周尔均和邓在军始终铭记着周总理的教诲,总理曾说:“别因为我是你伯伯,还是国家总理,就觉得你们有啥不一样。”之后的日子里,无论碰到多大的难题,他们俩都坚持自己想办法搞定。

周总理去世后,大家去参加追悼会时,才知道邓在军除了是央视名导外,还有另一重身份。跟她共事多年的同事,竟然都一直不知道这事儿。看来,邓在军真的是非常低调啊。

我以前对伯伯那崇高的品格了解得太片面、太浅显了。恩来伯伯和颖超伯母一直就希望做个平平常常的人,他们从不把自己当成什么大人物,更没想过要留名青史。