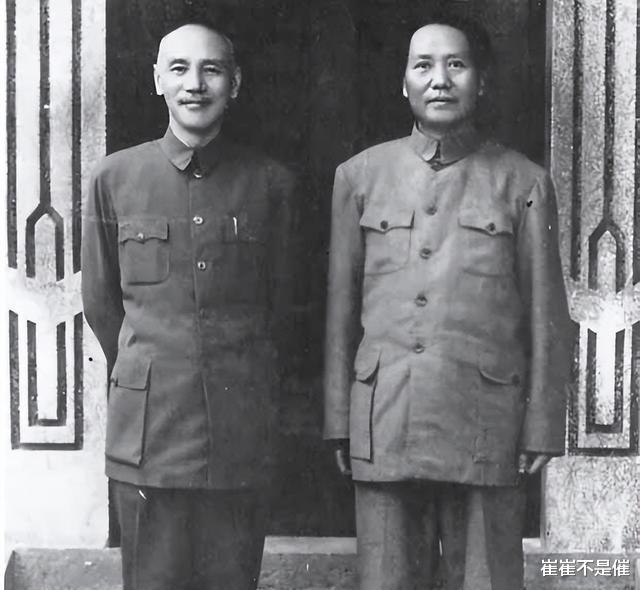

抗日战争结束后,蒋介石向毛泽东发出邀请,希望他能到重庆商讨国家大事。毛泽东展现出非凡的勇气,毅然接受了这一邀请。

考虑到蒋介石过去反复无常的行为,许多人对毛主席的安全感到忧虑。张学良的遭遇仍历历在目,谁也无法确定蒋介石是否会再次背信弃义。

在讨论如何保障毛主席安全出行的问题时,民间常提到他的六位贴身护卫,俗称“一虎二龙三鼠”。然而,这种说法更多是民间流传的趣闻。实际上,如果蒋介石真的决定采取敌对行动,仅凭这六名保镖又能有多大效果?这种说法更多反映了民众对历史事件的兴趣,而非实际的安全保障措施。

毛主席能够安全脱身,关键在于他采取的两项策略,这些举措有效地阻止了蒋介石采取进一步的行动。

首要任务是借助军事行动推动谈判进程。

在赴重庆参加谈判前夕,毛泽东对朱德、刘少奇等同志作出明确指示:蒋介石极可能在谈判期间派遣部队制造事端,我们必须对任何挑衅行为予以坚决回击,全力歼灭来犯之敌,绝不容忍或姑息。

针对毛主席的这一决策,或许不少人会感到困惑。在蒋介石控制的地域内,按理说我们应当谨慎行事,面对国民党军队的挑衅,我军更应保持克制,防止事态升级,以免给蒋介石留下把柄,导致我方谈判人员被扣押。然而,毛主席为何坚持强硬回击?难道不怕激怒蒋介石吗?

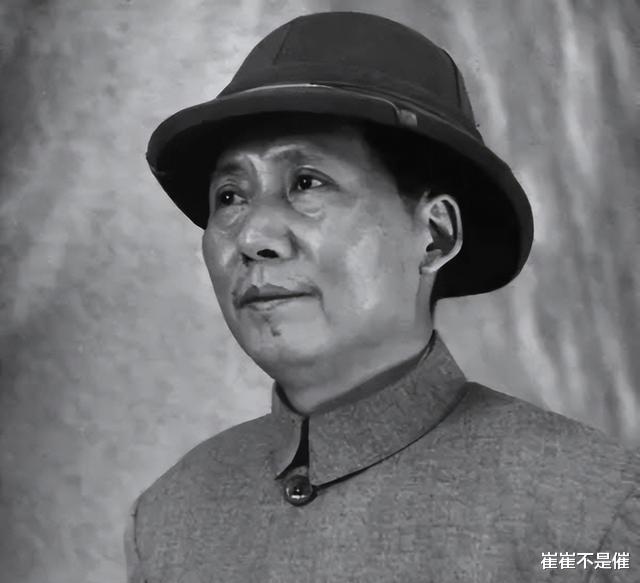

毛泽东深刻洞察了蒋介石的为人,这正是他高明之处。他完全掌握了蒋介石的个性特点。

蒋介石的性格表现出显著的矛盾特征,他一方面极度自信,另一方面又深陷自卑。在顺境中,他表现得狂妄自大,无所顾忌,敢于采取任何行动。然而,当遭遇失败时,他便陷入自我责备,在日记中频繁抱怨他人,情绪低落如同怨妇。

这种性格对付那些缺乏政治素养的军阀或许奏效,但面对毛泽东同志这样的政治家,就显得不够成熟了。

毛泽东对蒋介石的意图心知肚明。他清楚,如果在重庆期间,中共军队对国民党部队一味退让,不敢反击,蒋介石必然会变本加厉。蒋介石会把这看作是成功“软禁”毛泽东等人的结果,进而延长他们在重庆的滞留时间,并进一步加强对各地的军事攻势。

如果解放军果断反击,国民党军队一旦挑衅就会遭到沉重打击,蒋介石的士气就会受到严重打击。他会觉得继续扣押毛泽东已经没有意义,因为这样做不仅无法达到目的,反而会让自己背负反复无常的恶名。

历史的发展验证了这一判断。在重庆和谈期间,国民党军队向我方驻守的长治地区(旧称上党郡)发动进攻。遵照中央军委的部署,刘邓部队迅速反击,展开了著名的上党战役。经过激烈战斗,我军歼灭敌军3.5万余人,取得了重大胜利。这场战役不仅粉碎了敌人的进攻企图,更为后续的军事行动奠定了坚实基础。

这场战斗彻底挫败了蒋介石的气焰,使其不敢再轻举妄动,对毛主席的野心也随之消失。

另一项关键任务是拓展人脉。

在重庆谈判中,毛泽东和蒋介石虽然是核心人物,但他们并未深入参与具体讨论。我方的主要谈判任务由周恩来和王若飞这两位经验丰富的代表承担,因此毛泽东无需亲自介入。

在重庆逗留期间,毛主席的主要活动是什么?他广泛结识各界人士,积极拓展人脉。

毛泽东亲自走访了多位民主党派领袖和爱国人士,包括宋庆龄、冯玉祥、张澜、沈钧儒和鲜英等人。他向这些人士详细说明了中国共产党关于和平建国的政策,并深入解释了党的政治理念。通过这些交流,毛泽东希望赢得他们的理解和支持,共同推动国家的和平与发展。

在重庆停留期间,毛泽东与超过百名社会各界代表进行了交流。他展现出的个人魅力、敏锐思维、风趣谈吐以及宽广胸襟,赢得了广泛好评和大量支持者。

在与民盟主席张澜会面期间,毛主席对张家的仆人同样表现出极大的尊重和礼貌。张澜对此深有感触,他表示:“我虽然出身贫寒,但长期身处高位,难免沾染了一些官僚习气。看到毛主席如此平等地对待家中的工人,我深感自己在这方面做得不够。”

事件结束后,张澜向旁人表示:“最终能夺得天下的,必定是毛泽东!”

在民主人士鲜英主办的宴会上,毛泽东打破了平时不喝酒的惯例,主动与在场宾客多次碰杯,最终喝得酩酊大醉。这一举动充分展现了他对待民主人士的真诚态度,毫不做作,坦率自然。通过这种直接的交流方式,毛泽东以实际行动表明了他与各界人士坦诚相待的立场。

在蒋介石举办的宴会上,毛泽东始终没有喝酒。即便蒋介石亲自向他举杯致意,毛泽东也只是轻轻沾了沾嘴唇,没有真正喝下去。

俗话说得好,碰到对的人,喝再多酒也嫌不够;要是聊不到一块儿,说半句话都嫌多!

此外,毛泽东还多次主动与国民党高层人士进行接触,包括何应钦、陈立夫和戴季陶等重要人物。

毛主席为何要会见国民党内的顽固反共人士?他对此给出了明确的解释:当时国民党由右翼势力掌控,单纯依靠左派无法有效处理问题,因此必须保持与右翼的沟通渠道。

毛主席亲自前往何应钦、陈立夫等人的住所,与他们面对面交流,详细阐述我党关于和平建国的政策主张。他诚恳地呼吁这些国民党高层以百姓福祉为重,放弃挑起内战的念头,共同维护国家稳定。这次主动接触体现了毛主席对和平的重视,以及希望通过对话解决分歧的诚意。

毛主席清楚对方不会接受,但他依然采取行动,向全国人民表明共产党的立场:我们追求和平。如果国民党执意发动战争,那么挑起内战的所有责任都将由他们承担。

第三,毛泽东频繁接见外国代表,包括美国援华团成员、日本反战人士以及驻重庆的各国外交使节。通过这些会晤,他详细阐述了中国共产党关于和平建国的方针,积极寻求国际社会的理解与支持。

此外,毛泽东还频繁与文艺界代表进行交流,包括柳亚子、张恨水等知名文化人。

忍不住再次回味一番:

中国北方广袤的土地上,严寒笼罩着大地。厚厚的冰层覆盖了千里河山,漫天飞舞的雪花将整个天地染成一片银白。放眼望去,冰雪连天,白茫茫的景象一直延伸到天际。

放眼远眺,长城内外只剩下无边无际的荒原;大河从上游到下游,原本奔腾的河水突然变得平静无波。

大地披上了银装,群山如同蜿蜒的巨蛇,平原上仿佛有白象在奔跑,它们似乎都在向天空发起挑战,试图比一比谁更高。

等到天气放晴的时候,放眼望去,大地被白雪覆盖,仿佛披上了一层红白相间的华丽外衣,显得格外迷人。

这片壮丽山河,吸引了无数豪杰为之倾倒。

秦始皇和汉武帝虽然功绩显赫,但在文学才华上略显不足;唐太宗和宋太祖尽管治国有为,却在文艺造诣上稍显逊色。

这位草原霸主,铁木真,擅长驾驭弓箭狩猎猛禽。

过去的辉煌已成历史,真正引领时代的杰出人物,还得看当下这一代。

毛主席在重庆期间的一系列举措,成功赢得了各派系和不同社会群体的认可与支持。这一局面的形成,使得蒋介石无法再对毛主席采取敌对行动。通过广泛的接触与交流,毛主席有效地扩大了自身的影响力,巩固了在政治舞台上的地位,为后续的发展奠定了坚实基础。

和平从来不是天上掉下来的,也不是别人好心给的,而是要靠自己拼出来的。毛主席能在重庆安全离开,正是因为他付出了不懈的努力。

在1945年8月至10月间,国共两党在重庆进行了一场关键性的谈判,史称“重庆谈判”。这次谈判的背景是抗日战争胜利后,国内政治局势复杂,双方试图通过和平方式解决争端。毛泽东亲赴重庆,与蒋介石展开直接对话,展示了中共寻求和平的诚意。谈判过程中,双方在军队整编、政权分配等问题上存在严重分歧。尽管最终未能达成全面协议,但这次谈判为后续的政治协商奠定了基础,也凸显了毛泽东在处理复杂局势中的智慧与策略。通过这次较量,中共在国内外赢得了更多的理解与支持,为后来的解放战争创造了有利条件。