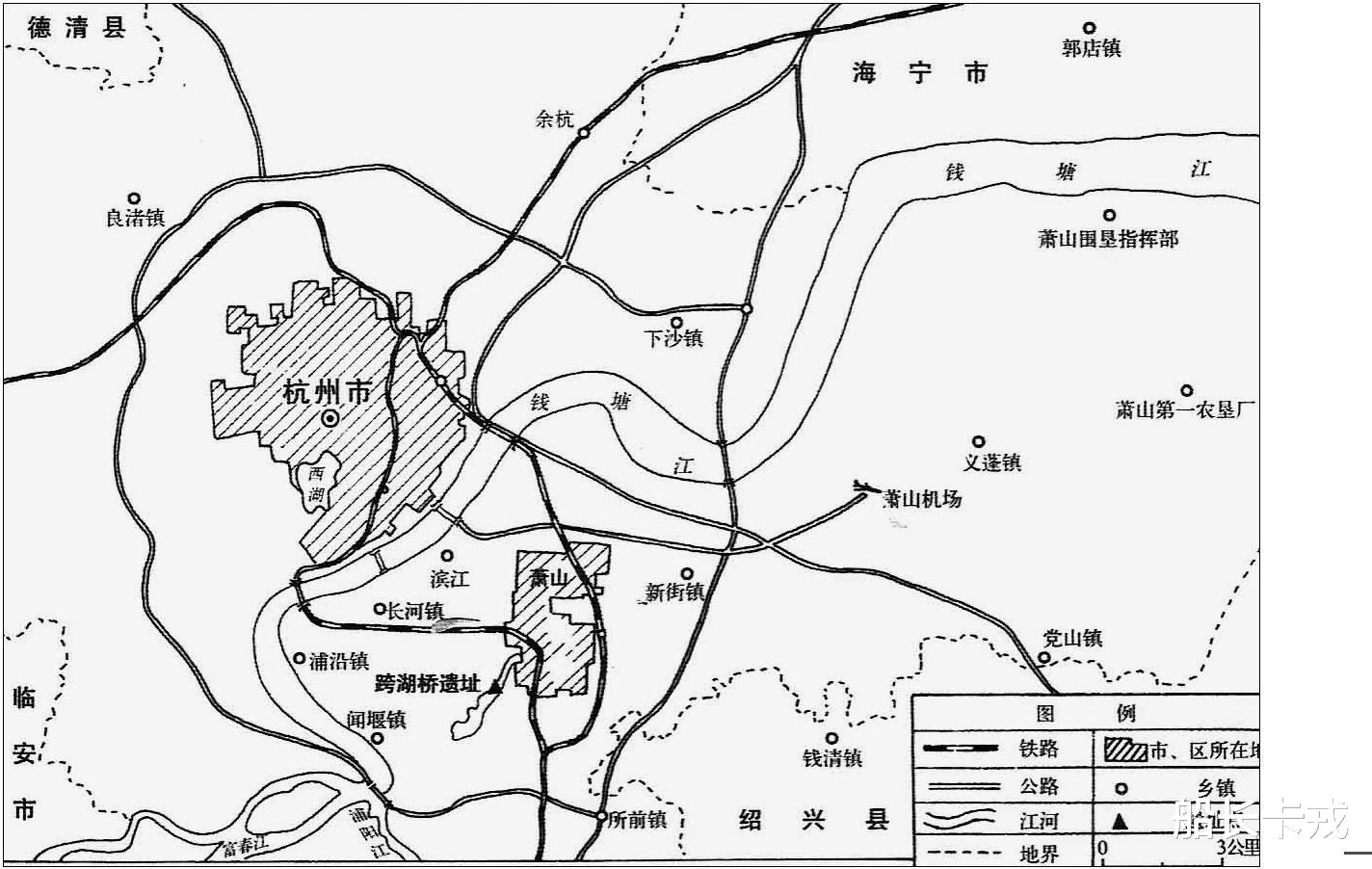

1990年5月,杭州萧山湘湖村的学生郑苗,在冷饭滩捡到几块黑陶片。当时没人想到,这几块沾满淤泥的陶片,竟藏着一段8000年前的史前故事。跨湖桥遗址,就这样被发现了。

奇怪的发现

1990年5月,杭州砖瓦厂的推土机在冷饭滩作业。这时候,郑苗发现了东西,考古队也跟着来了。在淤泥下面,找到了新石器时代的陶器和骨器。不过,第一次只挖了350平方米。因为挖得少,这个遗址虽然比河姆渡还早,却被学术界怀疑证据不足。接下来十年,这个遗址都没受太多关注。出土的陶器,工艺比河姆渡的还要好。这到底是测年数据有问题,还是真发现了全新的文明?考古学家们一直争论不停。

2001年,考古队再次发掘这个遗址。在350平方米的地方,挖出150多件陶器。有个黑光陶豆,陶胎薄得像蛋壳,表面亮得像刷了漆。用碳14测年,还是8000年前。这些陶器上,画着太阳纹,还有镂空的几何纹。这些花纹,和长江中游彭头山文化的很像。这下确定了,浙江的史前文明,得往前推一千年。

独木舟现世

独木舟出土前,砖瓦厂已计划在此取土。若晚到一步,这艘“中华第一舟”将永远湮灭。更耐人寻味的是,船底压着一根横木,船头指向东北。这是古人出海前的仪式,还是未竟的航行?独木舟、渔镖、鳄鱼骨共存,暗示跨湖桥人兼具江河捕捞与浅海探险能力。正如专家所言:“浙江人征服海洋的基因,从这条独木舟启航。”

迁徙之谜

2002年浦江上山遗址的发掘,炸响另一枚惊雷:这里出土的圈足器竟与跨湖桥文物形制相似,而年代早出2000年!考古学家发现,上山文化的太阳纹彩陶、稻作遗存,通过小黄山遗址(距今10000-8000年)向跨湖桥过渡,形成“上山—小黄山—跨湖桥”技术传播链。

跨湖桥文化在7000年前突然没了,可就在这时候,河姆渡文化兴起了,这事很值得琢磨。这两种文化差了上千年,可关系还挺紧密。河姆渡的榫卯建筑有名,其实在跨湖桥,早就发现了带凿孔的木构件,应该就是榫卯建筑的原型。两个地方都挖出过绳纹陶釜和骨耜,跨湖桥出土的样式更古老。还有独木舟制造技术,是从钱塘江流域传到宁波余姚的 。

环境考古研究发现了一些情况。跨湖桥遗址文化层上面,有很多有孔虫。这说明在7000年前左右,海平面上升,把当时人们住的地方淹了。不过,最新研究又有新说法。当时有一部分人,可能沿着钱塘江往山里搬。他们带着技术,到了河姆渡那一片。这就能说通,为什么河姆渡突然有了成熟的稻作技术和航海技术,好像一下子进步特别快 。

文明枢纽

2004年,“跨湖桥文化”有了正式名字。当时,不少学者觉得它很孤立,和其他文化没关系。后来,又发现了下孙遗址、义乌桥头遗址等15处同一时期的遗址。这下清楚了,原来存在一个文明网络,以钱塘江—杭州湾为中心,还往上游山区扩展。这个发现意义重大。它像个技术中转站。把长江中游9000年前的彭头山文化和下游的河姆渡文化连起来了,解开了彩陶花纹怎么传到其他地方的谜题。它是中国海洋文明的源头。出土的独木舟和漆弓说明,8000年前中国人就开始在近海探索,比南岛语族向外扩散还早3000年。见证了精神觉醒。遗址里的太阳纹和祭祀遗迹表明,江南地区的原始宗教开始出现,良渚文化的神徽可能就起源于此。

在浙江省博物馆能看到“中华第一舟”。盯着它看,耳边好像响起八千年前的槌凿声。跨湖桥人靠火和石,告别蒙昧时代。又凭着舟和桨,闯荡江海。这种敢为人先的精神,成了浙江人文化的一部分。良渚玉琮上有神徽,河姆渡干栏建筑有榫卯。追根溯源,这些文明成果,都和湘湖底的跨湖桥遗址有关。这里还有什么发现呢 ?

各位朋友

讨论一下