在功德林监狱关押的国民党战犯中,黄维无疑是最引人注目的一个。这位国民党高级将领,在获得特赦后选择留在大陆,不仅参与了毛主席的治丧工作,还成为治丧委员会成员,为其守灵。说到当年批评邓小平那会儿,黄维曾表示:"我黄维名声受损是小,损害了党的形象才是大事。"这话让人听了深有感触。

1904年,黄维在江西贵溪的一个普通农民家庭出生。小时候父亲走得早,日子过得挺艰难。虽然读书还不错,但刚当上老师没多久,就因为讲共产主义跟地方上的有钱人闹翻了。巧合的是,他因得罪当地权贵辞职后去了上海,在那里结识了方志敏。命运之手将黄维推向了时代的浪尖,成为了一位怀揣理想的年轻人。后来,在赵醒依的引荐下,他顺利考入了黄埔军校。保定承载了民国历史的一半,另一半则在黄埔。黄伟在那里接触到孙中山的三民主义思想,随后加入国民党并投身北伐战争。黄维从小受的是传统教育,跟那些接受新式教育的年轻人不一样。这种教育让他对蒋介石特别忠心。正是这种死心塌地的效忠,导致他后来在牢里蹲了整整27年。到1929年,年仅25岁的黄维已经在陈诚麾下担任少将旅长,当时他风光无限,无人能及。

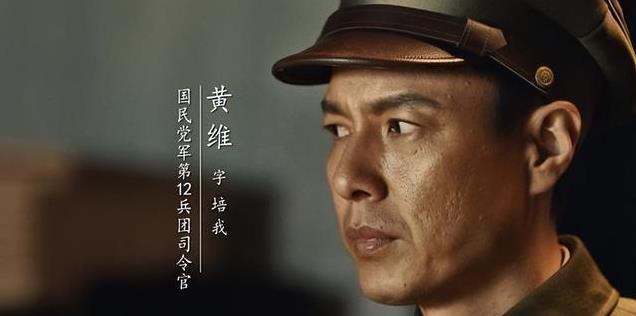

后来,他陆续担任了旅长、师长和军长等职。到了1948年,战况不利,蒋介石手下的将领所剩无几,于是紧急指派黄维担任第十二兵团的司令官。在正式上任之前,他曾向蒋介石表态,等这场战役结束后,他打算回去继续办学校。理想很丰满,现实很骨感。他做梦都没想到,在淮海战役中,自己的部队还没来得及大展拳脚,就被解放军团团围住。结果,他的部队在双堆集吃了败仗,他自己也成了阶下囚。黄维觉得,这次失利主要是没把部队摆开。要是真拉开架势打,靠着手里的好装备,谁输谁赢还真说不准。受审时,他死活不认账,只承认自己唯一的过失就是战事失利。

1949年后,黄维和昔日同窗兼战友杜聿明、宋希濂等人一起被关进了功德林监狱。黄维的态度与杜聿明等人截然相反。他拒绝接受改造,坚持己见,为了表明立场,甚至特意留起了胡子。这种心态直接关系到了他能否获得特赦。1959年,毛主席发布了特赦命令。杜聿明等表现良好的战犯最先获得释放,而黄维却没能赶上这波。

黄维在功德林进行改造时,他的妻子蔡若曙在外面焦急地盼望着。1933年,在一场舞会上,黄维遇到了蔡若曙。蔡若曙才17岁,正是花季少女,而且她家世显赫。一个是将军,一个是佳人,两人一见钟情,迅速相爱。黄维为了娶蔡若曙,跟原配离了婚。蔡若曙这人不错,对前妻的孩子也当自己亲生的照顾。黄维被抓后,蔡若曙听说丈夫已经牺牲,就带着孩子去了台湾。后来得知黄维还活着,她立刻返回大陆,等着丈夫回来。没想到,这一等居然等了整整27年……蔡若曙回国后,在新华社香港分社的帮助下,到上海图书馆任职,成为正式员工,她的孩子们也顺利入学。蔡若曙心里琢磨着,丈夫说不定能赶上头一批特赦。黄维落选的事对她打击太大,心理防线崩溃,甚至动了轻生的念头。单位看她这样,只能让她提前退下来。

1975年,黄维终于被特赦回到北京。那时,他和妻子重逢,但岁月不饶人,两人都已步入暮年。蔡若曙因长期服用精神类药物,时常产生幻觉,听到或看到不存在的东西。黄维在闲暇时,开始钻研物理学中的“永动机”概念。一年后,蔡若曙因精神病发作,选择了投河结束生命。他跳进河里救人,差点把自己搭进去,幸好有路人及时把他拉了上来,真是惊险万分。黄维一直拒绝,几次推脱都没用,最后干脆说他不擅长写稿子,只能照着别人准备的稿子念。这种做法引起了广泛批评,许多人对此表示强烈反对。他们认为,作为邓小平的昔日对手,他根本没有立场去批评邓小平。这种言论在公众中引发了不小的争议,大家普遍觉得他这么做不合适。黄维在事情解决后谈到这件事时说:我个人名誉不算什么,但绝不能给党组织抹黑。这次他的态度跟之前那种固执完全不一样,看起来他总算想明白了,做了个明智的选择。1989年,黄维以85岁高龄离世。