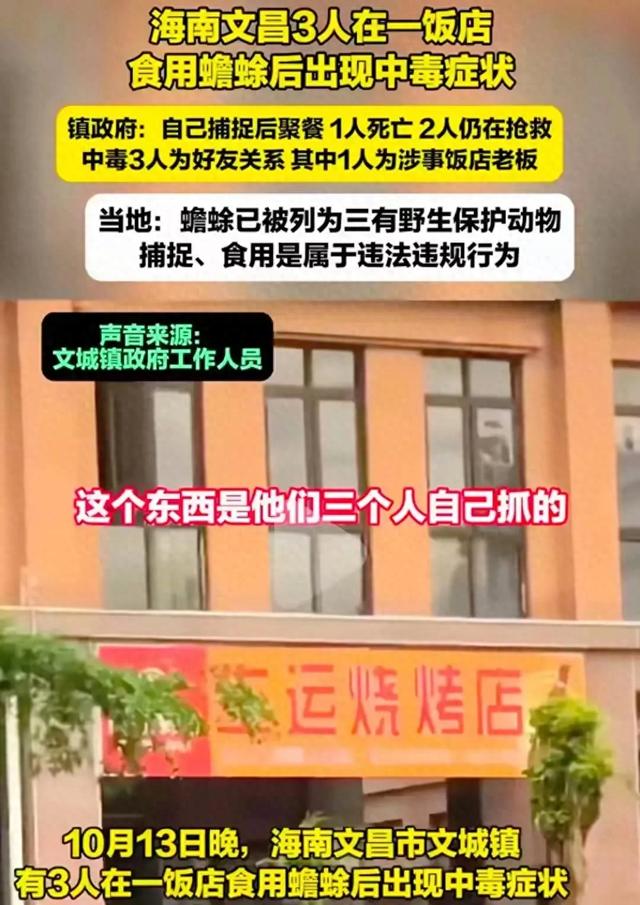

10月13日晚,海南省文昌市发生了一起令人痛心的公共安全事件。

3名村民在饭店食用了自行捕捉的癞蛤蟆后中毒,导致1人不幸去世,另外两人至今仍在抢救中。

这一事件不仅暴露了乡村地区关于野生动物捕捉与食用的安全隐患,也引发了关于家庭困境与社会关爱的广泛讨论。

突发悲剧:意外背后的警示当天晚上,张某奋和同村好友张某及一位朋友在聚餐时,误食了自行捕捉的癞蛤蟆。

事后不久,他们三人相继出现了严重的腹痛、呕吐和腹泻等中毒症状。

尽管及时被送往医院抢救,仍然有一人不幸因中毒过重去世,而张某奋也因病情恶化被紧急转往海口的医院进行重症监护。

这场突如其来的灾难,不仅对张某奋一家造成沉重打击,也让文昌市这个小村庄陷入深深的悲痛之中。

家庭与社会:关怀之下的坚强与无助张某奋年仅29岁,有一个7岁的女儿,本应是家庭的支柱。

然而,突如其来的中毒让原本平静的生活支离破碎。

张某奋的妻子阿静在医院门外徘徊、痛哭,她在社交媒体上发起筹款,呼吁好心人伸出援手。

村民们也纷纷伸出援手捐款,网友更是捐出六万多元。

尽管这些帮助如同黑夜中的灯火,点亮了一丝希望,但张某奋的病情依然不容乐观,每天高达上万元的治疗费用压得这个家庭喘不过气。

这一事件展现了家庭在面对突发灾难时的无力感,同时也传递出社会关怀的温暖。

然而,个体力量有限,面对高昂的医疗费用与漫长的治疗过程,唯有社会的持续关注与帮助,才能为这些家庭带来更多希望。

科学知识普及:癞蛤蟆的毒性与中毒处理

很多人可能并不知道,癞蛤蟆体内含有剧毒物质蟾酥,其耳后腺体分泌的毒液一旦摄入,可能会导致严重的中毒反应,危及生命。

中毒的症状包括头晕、恶心、呕吐、腹痛等,严重时甚至会引发内脏衰竭和呼吸循环系统的衰竭。

在张某奋等人中毒事件中,正是因为他们对癞蛤蟆毒性的认知不足,未能采取科学的去毒方法,导致悲剧的发生。

文昌市的中药店经营者和当地医生提醒,癞蛤蟆虽可用于药用,但其毒性极强,必须经过严格处理才能食用。

在缺乏专业知识和设备的情况下,市民切勿擅自捕捉和食用,以免引发不可挽回的后果。

法律与生态保护:保护野生动物需从源头做起

癞蛤蟆作为野生动物,实际上属于国家“三有”保护野生动物,即有益、有重要经济价值和科学研究价值的动物,任何个人和单位不得擅自猎捕和食用。

国家早在2020年便明确规定,蟾蜍等19种野生动物禁止以食用为目的的养殖与捕捉,但在乡村地区,非法捕捉野生动物的现象依然存在。

这起事件不仅提醒了人们遵守野生动物保护法的重要性,也暴露了法律宣传和执行力度不足的问题。

相关部门需要加强野生动物保护法律的普及与执法力度,提高村民的法律意识和生态保护意识。

同时,我们也应看到,保护野生动物不仅是为了守护生态平衡,更是为了守护人类自身的安全。

专家建议:中毒急救与医疗支持文昌市人民医院的专家指出,癞蛤蟆中毒具有急性发作性,一旦发生中毒,应立即进行催吐、洗胃、导泻等措施,迅速排除体内毒素。

同时,皮肤若接触毒液,也应及时用温水冲洗,并尽快前往医院就诊。

专家的建议为市民提供了宝贵的急救知识,也为今后类似事件的防范提供了重要参考。

警惕隐患,珍惜生命

这起癞蛤蟆中毒事件,警醒着每一个人要对自然保持敬畏,对法律心存敬重。

我们需要更多地关注那些因缺乏安全知识和法律意识而陷入困境的家庭,为他们提供实际的帮助和支持。

我们更应加强科学知识的普及和法律宣传,从源头上减少类似悲剧的发生。

在这个充满变数的世界,意外和灾难往往不可预测,但我们可以通过关爱、知识和法律,为每一个家庭撑起一片保护的天空。

愿社会各界的帮助能为这个家庭带去更多温暖,也希望这场悲剧成为乡村居民对野生动物保护和科学认知提升的契机。