在人类历史的绝大部分时间里,工作并非我们今天所理解的样子。它既不是精确到分钟的打卡制度,也不是永无止境的财富竞赛。相反,在漫长的前工业时代,工作只是生存的必要手段,人们日出而作,日落而息,季节决定忙碌与闲暇。然而,随着机械时钟的发明、资本主义的崛起和消费主义的蔓延,工作的本质被彻底重塑——从一种自然的生存活动,异化为一种精确控制、永不停歇的现代牢笼。

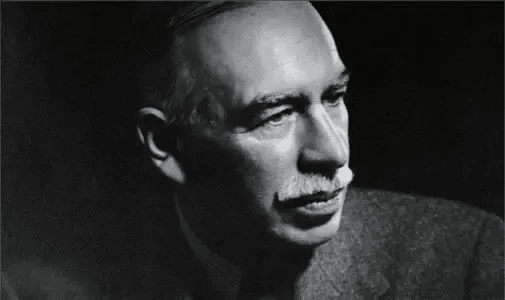

在19世纪,英国作家王尔德就曾幻想,未来“所有必要却令人不悦的工作,都将由机器完成”。1930年,著名经济学家凯恩斯也作出过类似的预测,他认为,到21世纪初,资本的积累、生产力的提高和技术的进步,能把我们带到一片“经济乐土”,那时候,每个人的基本需求很容易被满足,人们每周的工作时长不会超过15个小时。

在原始社会,人类的工作方式极其简单。采集狩猎部落的成员每天只需花费3-5小时寻找食物,其余时间用于休息、社交和仪式活动。他们的劳动直接对应生存需求,没有“加班”的概念,也没有剩余财富的积累。

然而,农业革命改变了一切。定居和耕种使人类首次面临“剩余产品”的问题——粮食可以储存,财富可以积累,阶级开始分化。在古埃及和美索不达米亚,农民不仅要养活自己,还要为神庙、贵族和军队提供物资。劳动不再仅仅是生存手段,而成为社会控制的工具。尽管如此,农业社会的工作节奏仍然由自然决定:播种、收割、休耕,一切都遵循季节的循环。时间尚未被精确计算,人们仍然按照“任务”而非“工时”来安排劳作。

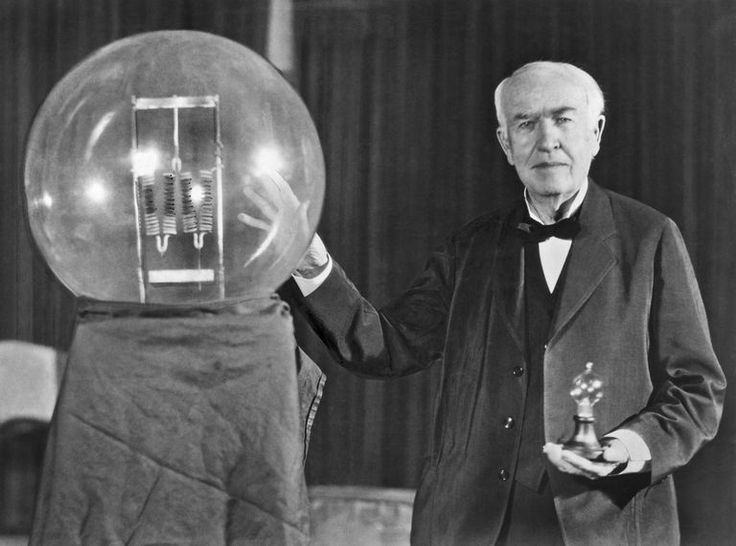

二、机械暴政的双生子:时钟与电灯的重构之力当教堂钟楼的机械钟在14世纪敲响第一声时,人类与时间的关系已悄然改变。但真正将劳动异化推向巅峰的,是19世纪电灯与时钟的致命联姻——这对工业双生子共同撕碎了昼夜的界限,将人类囚禁在永不停歇的生产牢笼中。

时钟的精密化始于1830年代。英国工程师约翰·哈里森发明的船钟误差已缩至每日0.1秒,这种精确性被迅速移植到工厂管理。伯明翰的铸造厂主将直径两米的铸铁时钟悬挂在车间横梁,镀铜指针每跳动一格都伴随着监工的吼叫:“还有27分钟交班!”而在流水线上,工人必须按五分钟为单位完成固定动作——给蒸汽机车铆钉、为纺织机穿线、往罐头里装填食品。时间的碎片化在此达到极致,连呼吸都成为需要规划的“非生产性动作”。

电灯的降临(1879年)则彻底终结了自然光照对工作的限制。纽约珍珠街发电站亮起的瞬间,不仅照亮了城市,也点燃了资本家的欲望。匹兹堡钢铁厂的熔炉开始24小时咆哮,玻璃厂主得意地宣称:“月光和阳光同样明亮,但电灯永远忠诚。”在爱迪生公司1883年的广告册上,手持电灯的女工剪影旁赫然印着:“黑夜不再是生产的敌人。”

这对技术双煞的合谋在纺织业展现得淋漓尽致:

晨间班(6:00-14:00):蒸汽钟鸣响时,女工们在煤气灯与自然光的混合照明中开机

黄昏班(14:00-22:00):电灯接管车间,亮度被刻意调高20%以抵消疲劳

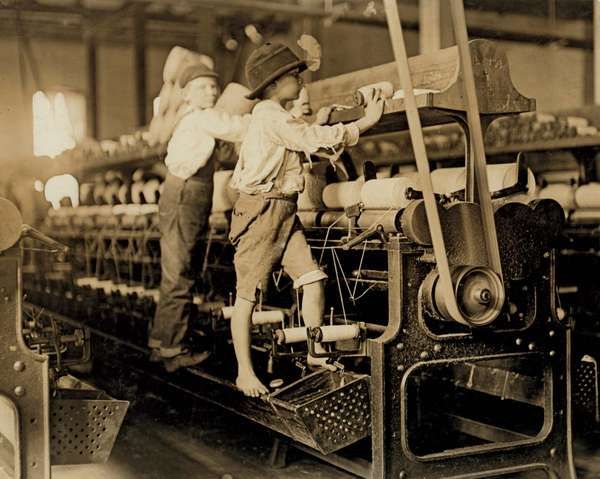

幽灵班(22:00-6:00):童工在刺目电灯下劳作,监工用怀表核查每分钟动作

伦敦东区的火柴厂记录显示,引入电灯后,女工日均工作时间从12小时延长至16小时。她们的眼球在强光刺激下泛着病态红光,被讥讽为“磷火妖瞳”——这正是白磷中毒的典型症状。而厂主会议室里的瑞士产八音盒座钟,始终保持着比车间时钟慢7分钟的微妙时差,这成为克扣工资的秘密武器。

手工业者的末日在此过程中加倍惨烈。诺里奇的羊毛工匠曾依靠晨光判断毛料品质,如今在电灯照射下,所有织物都呈现相同的苍白。更残酷的是“双重时间暴政”:他们既要与工厂的机器速度竞争,又被迫遵循商业协会的电灯营业时间——当市政时钟指向晚八点,橱窗必须保持明亮至深夜,迫使家庭作坊主在刺目灯光下透支视力。老织工托马斯在1888年自杀前写道:“我的织机认得晨露与暮霭,却认不得这永远正午的恶魔之光。”

电灯与时钟的共谋甚至重塑了人体生物钟。曼彻斯特棉纺厂的医疗报告记载,夜班女工普遍出现“幻日症”——由于长期在电灯下工作,她们的大脑将灯光识别为日光,导致月经周期紊乱。而车间永远精确的时钟滴答声,则让工人在梦中都会抽搐右手模拟纺锤动作。这种生理异化在童工身上更为恐怖:格拉斯哥的工厂孤儿院发现,孩子们听到午夜空袭警报时,会本能地扑向根本不存在的纺织机。

当20世纪初的流水线之父亨利·福特将车间时钟与电灯控制系统相连时,现代工作制度的恶魔完成了最终进化。流水线照明随工序自动切换冷白光(精密装配时段)与暖黄光(体力搬运时段),而天花板垂下的巨型时钟每半小时发出汽笛般的轰鸣。在这里,人类终于沦为彻底的“光电奴隶”——我们的视网膜映着永不熄灭的灯光,脉搏随着电子钟的节奏跳动,连梦境都被切割成标准化的八小时生产单元。

这场始于教堂钟声的技术革命,最终以电灯灼伤视网膜、时钟刻入生物钟的方式,完成了对人类劳动的最后征服。当我们今天在手机屏幕的蓝光下加班时,腕表滴答声中响起的,仍是150年前曼彻斯特纺织车间的幽灵钟鸣。

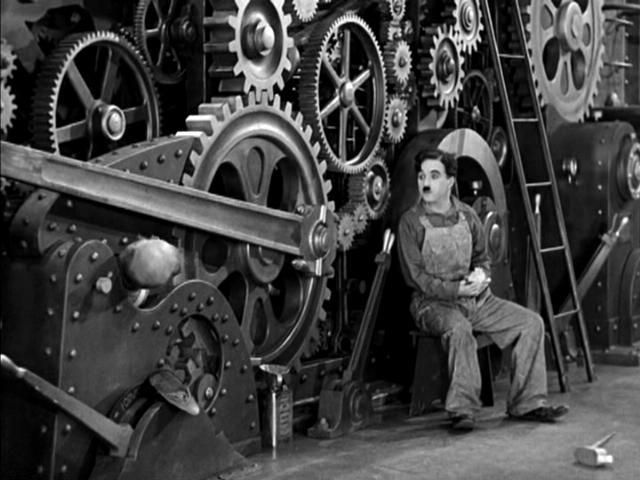

马克思在《资本论》中尖锐地指出,工人成了“机器的附属品”,他们的身体和思想都被工厂的节奏所支配。卓别林在《摩登时代》里疯狂拧螺丝的经典场景,正是这一现实的荒诞写照。时钟和电灯的发明本应让人类更高效、更自由,但它却让工作变成了牢笼。

在传统社会,人们工作只是为了满足基本需求。马克斯·韦伯在《新教伦理与资本主义精神》中讲述了一个经典案例:一个农场主试图提高工人效率,将割麦子的报酬提高一倍,结果工人反而减少了工作量——因为他们只需要赚到足够的钱,而非无止境地积累财富。

然而,资本主义的发展改变了这一切。20世纪后,生产力的提升带来了商品过剩,资本家必须制造新的需求来维持经济增长。广告、时尚和信用贷款让人们相信,他们需要更多的商品——汽车、电视、智能手机、奢侈品。工作不再只是为了生存,而是为了消费和攀比。

更讽刺的是,数字时代让工作的边界彻底模糊。智能手机让职场人24小时待命,下班后的微信消息、周末的紧急PPT,都成了现代生活的常态。我们以为自己是在追求更好的生活,实则被困在“工作-消费”的无限循环中——赚得越多,花得越多,最终不得不更加拼命地工作。

从原始社会的自然劳作,到工业时代的机械规训,再到消费主义的欲望操控,工作的本质已被彻底异化。我们发明机器是为了节省时间,却最终被机器支配;我们创造财富是为了追求幸福,却沦为财富的囚徒。

然而,历史并非没有转机。冰岛的4天工作制实验证明,减少工时反而能提高效率;全球兴起的“躺平”和“FIRE运动”(财务独立,提前退休)表明,越来越多人开始反思工作的意义。或许,真正的进步不在于生产更多,而在于重新找回生活的自主权。

时钟仍在滴答作响,但人类是否一定要被它的节奏所奴役?这个问题,值得我们每一个人思考。