在亚马逊雨林的深处,皮拉罕部落的孩童直到学会"克瓦希"(Kwahsi,意为自我)这个词语,才真正理解镜中倒影与自身的关系。这个现象如同一把钥匙,揭示了意识传导的本质——人类最引以为傲的自我认知,实则是文化模因植入的结果。当理查德·道金斯提出"模因"概念时,他或许未曾预料到,这个文化基因的隐喻将彻底颠覆我们对意识起源的认知:意识既非刻在双螺旋中的密码,亦非上帝赋予的灵魂,而是人类社会通过模因网络编织的精神织物。

空白的大脑:意识如何被社会编码1970年11月4日,洛杉矶警局的探照灯刺破了郊区别墅的地下室。13岁的吉妮蜷缩在铁笼角落,她的手指关节因长期爬行变形如兽爪,喉咙里滚动着不似人声的呜咽。这个被父亲囚禁了十三年的少女,无意间成了验证马克思"意识社会起源论"的活体标本——剥离所有社会接触的人类,究竟能否自发产生意识?

在神经科学家的研究中发现,新生儿前额叶皮层的神经突触在出生后三年内暴增100万亿个,这种生物性发育恰与语言习得期完美重合。当幼儿说出第一个"我"字时,实质是完成了自我身份的确认。语言学家詹姆斯·坎特花了七年试图教会吉妮说话,最终只在磁带上留下几段幽灵般的录音:"痛...停...红"。更令人震颤的是神经学家记录的脑波图谱:当吉妮注视镜子时,其颞顶联合区毫无激活迹象——这个负责自我认知的脑区,在文明真空中永远沉睡着。

在1976年出版的《自私的基因》中,道金斯首次提出“模因”概念。他将文化信息的基本单位类比为生物学中的基因(Gene),认为人类文明中思想、行为、习俗的传播遵循类似生物进化的规律:基因传递生物特征,模因传递文化特征;基因通过生殖延续,模因通过模仿传播:基因突变产生新物种,模因变异催生新思潮。

然而,这并未阻止模因的繁衍。相反,它成为了模因进化过程中的一次重要筛选,那些能够正确识别食物并传递这一知识的个体,获得了更高的生存概率,从而也提升了这一模因在群体中的传播效率。随着时间的推移,"螃蟹可食用"的模因逐渐在种群中普及,成为了一种共识。这不仅改变了人类的饮食习惯,也促进了人类文明的进步。因为,在这一过程中,人类学会了通过观察、尝试和总结,来不断获取和传递新的知识和技能。

模因的这种传播方式,使得人类能够不断积累并传承前人的智慧,从而不断推动文明的进步。正如道金斯所言,模因就像基因一样,具有自我复制和传播的特性。但不同的是,模因的传播不仅仅局限于生物个体之间,它还可以通过语言、文字、图像等多种形式,跨越时间和空间,在整个人类文明中传播和演化。

模因突变:意识重构的进化时刻在模因的传播和演化过程中,突变是一个不可避免且至关重要的环节。模因突变,即模因在传播过程中发生的变异或创新,它催生了新的思想、行为和习俗,从而推动了人类意识的不断重构和进化。

中世纪的疯子晚期疯癫尚未被隔离,反而被赋予某种神圣性。欧洲城镇中游荡的疯子被视为“真理的镜子”,他们的呓语被解读为对现世的讽喻。勃鲁盖尔画作中的愚人身穿小丑服,手持权杖与地球仪,象征未被理性规训的原始智慧。而当利普·皮内尔在1793年“解放”比塞特医院的疯子时,他实则用医学凝视替代了宗教审判。疯癫从“道德缺陷”变为“精神疾病”,看似进步的背后是用白大褂与诊断书构建的新控制体系。

这一系列的转变,正是模因突变在人类意识重构中的生动体现。模因的突变并非随意发生,而是受到社会环境、文化传统、科技发展等多种因素的影响。当某种模因与社会环境相适应,能够解决当时人类面临的问题时,它就会被广泛接受并传播开来,进而成为推动社会进步的重要力量。

疯癫这一模因的演变,就是一个典型的例子。从被视为“真理的镜子”到被诊断为“精神疾病”,这一转变不仅反映了人类对疯癫认知的深化,也体现了社会控制体系的变迁。在这一过程中,模因的突变推动了人类意识的不断重构,使我们能够更好地适应和理解这个复杂多变的世界。

从中世纪广场上被膜拜的"天启者",到现代诊室里填写PHQ-9量表的抑郁症患者,变化的不是疯癫本身,而是规训权力的技术升级。当神经科学家发现冥想能改变前额叶皮层厚度时,我们终于意识到:所谓"正常意识",不过是社会模因在神经可塑性范畴内雕刻的临时版本。下一个千年的人类或许会震惊于我们这个时代竟用"神经递质失衡"解释梵高的星空——就像我们嘲笑中世纪人将癫痫视为神谕。

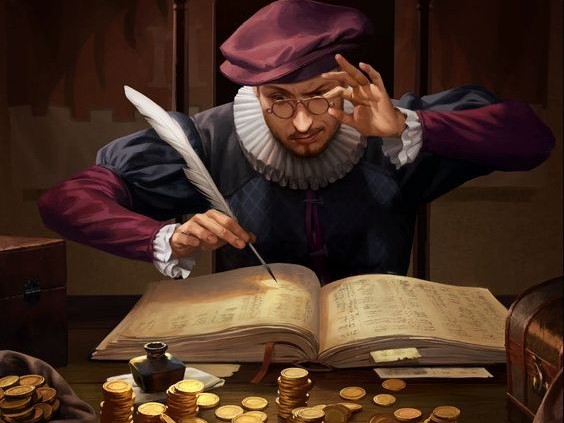

意识驯化:模因工厂的流水线在中世纪的西方,很长一段时间,相当一部分人将挣钱视为贪婪的象征,认为其肮脏且有失尊严,对商人充满了鄙夷。例如,莎士比亚笔下的夏洛克,贪婪残忍,为了讨债竟要割下他人的一磅肉;巴尔扎克所塑造的葛朗台,则吝啬至极,临终前仍念念不忘掐灭灯芯,唯恐浪费灯油。在中国历史上,亦有“无奸不商”的说法,阶层划分之时,士农工商,商人被置于最低层。

在那个时代,许多人对于追求财富并没有表现出太大的兴趣。我还记得在一本书上看过一个例子,一个农场的工人如果一天能够割完一亩地的麦子,他能够得到的报酬是100块钱。农场主在思考如何提高工人的工作效率时,他想出了一个看似合理的计划:如果我将割麦子的单价提高到200块钱一亩,那么工人们应该会更有动力去工作,或许他们一天之内能够完成两亩地的割麦工作。然而,当农场主实施了这个计划之后,结果却出乎所有人的预料。工人们并没有像预期的那样努力工作,他们仅仅割了半亩地就选择下班休息了。这是因为即便只割了半亩地,他们也已经能够赚到100块钱,达到了他们原本一天的收入目标。

究竟发生了什么?马克斯·韦伯在其著作《新教伦理与资本主义精神》中提出,人们并非生来就渴望财富的积累。如果要在“赚取更多”与“付出更少”之间做出选择,大多数人更倾向于后者。对他们而言,赚钱仅需满足基本生活需求就足够了,追求更多的财富似乎是一种不必要的负担。这种想法在工人中很常见,他们认为自己的职责是养家糊口,而不是像企业家那样追求融资和上市。然而,韦伯发现,即便是工厂主也持有相似的观点,他们更愿意减少工作量,并将赚取的利润用于奢侈消费,而不是像现代企业家那样投资于业务扩展。在那个时代,对大多数人而言,赚钱更多是一种手段而非终极目标。所赚取的财富主要用于消费,而非投资以实现财富的增值,这与沃伦·巴菲特所倡导的“滚雪球”效应截然不同,那时几乎没有人考虑过这样的投资策略。

然而,随着16-17世纪的宗教改革,一种全新的观念开始渗透进人们的意识之中,这便是模因驯化的开端。从开始的安逸度日到现在的996、007我们是否已经陷入意识驯化的陷阱中?