说起东吴立国,人们必提起长江天险,划江而治。

划江而治,四个字说得倒是轻巧。

然而,如此漫长的防线,要“分天下”,谈何容易?

东吴划江而治的困难东吴要想划江而治,难度是不小的。

1、防线漫长。

东吴的长江防线,西起西陵,东至江都,长江水道5700里。

如此漫长的防线,一处有失,则全线崩溃,处处设防,则备多力分。

夫水战千里,情巧万端,越为三军,吴曾不御;汉潜夏阳,魏豹不意。江河虽广,其长难卫也。——《软元瑜为曹公作书与孙权》

所以,曹操就在给孙权的书信中提到:“江河虽广,其长难卫也”,这么长的防线,你怎么守?

长江确实是天险,但只是一个有利条件,而绝不能单纯依赖之。如果不能妥善部署,曹魏只需一叶小舟就能过来!

2、没有作业可以抄。

长江虽险,然而,在东吴之前,从来没有一个势力可以依之长期抗衡中原。

战国时期的楚国,虽然统治了长江流域大部分地区,但其兴衰成败,皆远在长江以北。

西楚霸王项羽,战败之后,至死没有想过过江东。

所以,对孙吴来说,要想划江而治,是没有什么作业可以抄的。

很多后世认为的基本常识,对东吴来说,都是需要摸索才能找寻到的方法。

3、地缘劣势,真正的“划江而治”。

比之后世长江以南的割据者,东吴的地缘劣势是最明显的。

后世虽然也有很多“划江而治”,但其实都不“纯粹”。

比如,后世常说“守江必守淮”,虽然割据江东,但在下游,必须要把防线推进到淮河流域!

又比如:后世皆知襄樊的重要性,“欲灭南宋,先取襄阳”。南方政权需控制襄樊,才能确保长江中游的安全。

然而,无论襄樊还是淮南,皆不在孙吴控制区。

比起后世的南方政权来,孙吴几乎是靠着长江“裸奔”。

4、经济条件差距悬殊。

比起后世的南方政权来,三国时,吴魏之间的经济条件差距是最为悬殊的。

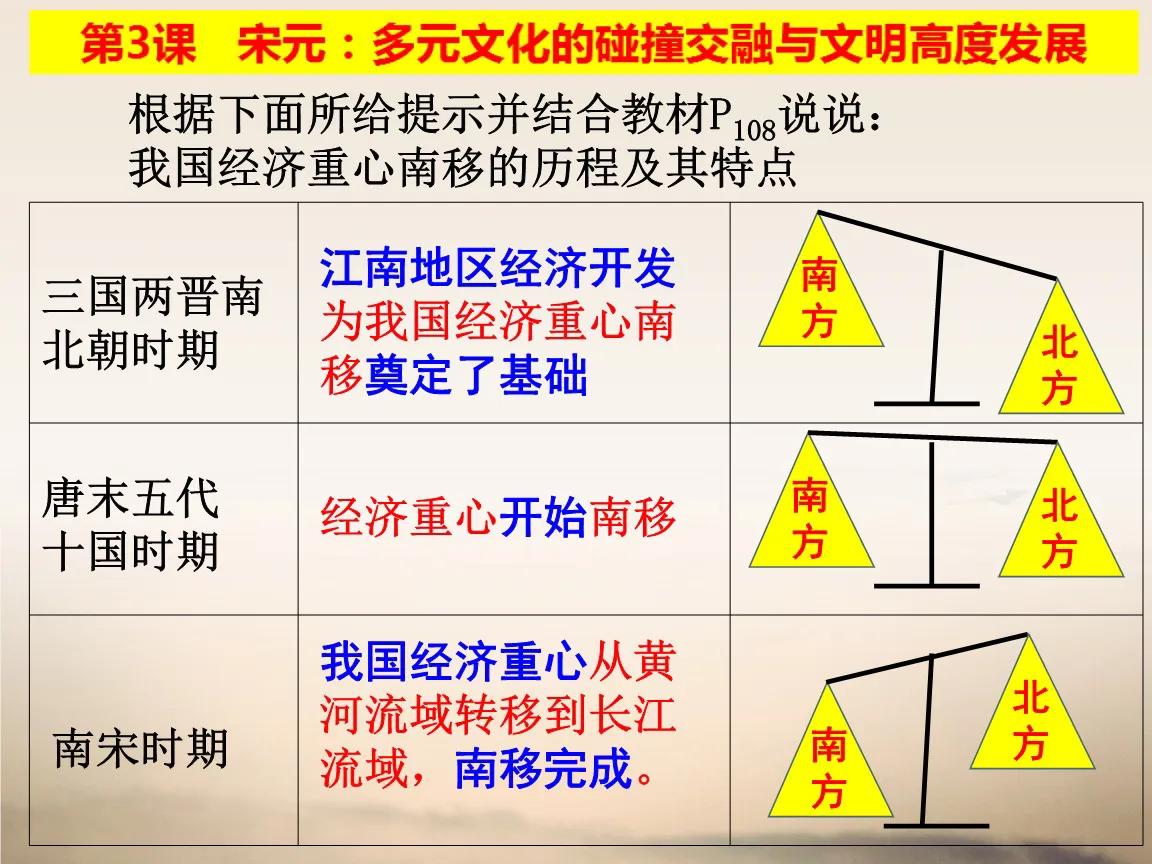

汉末三国时期,所谓经济重心南移甚至还没有开始。

孙吴无论在人口,还是物资上,都远远弱于曹魏。而且,长江流域及以南,还有大量“山越”、“蛮”为乱。

所以,东吴必须要花更少的钱,干更多的事,难度自然最大!

由此来看,东吴“划江而治”,在主观上不具备经验,在客观上又不具备充分的条件,难度是很大的,甚至是历代南方政权中最大的一个。

然而,东吴靠长江力挺了数十年,几代人(自219年袭关羽“全据长江”至280年亡国,61年),甚至在蜀汉灭亡后,仍然独拒中原17年!

孙吴是怎么做到的呢?

选择重点,控扼长江如此漫长的防线,东吴怎么守呢?

我们好奇,司马昭更加好奇。

吴国使者纪陟出使魏国时,司马昭曾问:吴国守备情况如何呀?

纪陟答:自西陵到江都,布防五千七百里!

司马昭又问:边防这么长,恐怕难以坚固呀!

纪陟遂直接回到了江防虽长,足以固守的“原理”。

疆界虽远,而其险要必争之处,不过数四,犹人虽有八尺之躯而不受患,其护风寒亦数处耳。——《三国志.三嗣王传》引《晋纪》

长江虽长,但东吴在沿江选择要点,在西陵、江陵、武昌、濡须、石头等处修筑永备筑城工事,就能以之为支撑点,控扼长江了。

其实,咱们看孙吴选择的这些要点,就能理解其选择思路:临江塞要。

长江沿线确实很漫长,但曹军进攻的路线却是有限的。

出于后勤效率的需要,曹军进军要依托水运;曹军南下,要争取渡江,也要依靠船只···所以,曹军进军,必然是要沿着南北水路而进的。

因此,孙吴重点守住南北水路入江的几个关键要点,则能使敌不得入江了!

以西陵为“国之藩表”在确立若干重点据点后,孙吴又在陆逊的建议下,确立以西陵为国之藩表。

守江东应当首先守中游荆州,守荆州应当首先守上流之西陵(及建平)。

西陵,既是益州下游,又是荆州上游,在此驻军,可以同时应付两个方向的威胁。

而一旦曹魏来犯,无论威胁荆州还是淮南,吴军自西陵而出,顺流而下,星奔电驰间就能抵达,解救各处。

陆逊、陆抗称西陵为国之藩表,而吾彦则称,只要建平在手,魏军终究不敢渡江。

可以说,有西陵为“国之藩表”,东吴防线虽长,但吴军始终能保持在长江上的主动权!

开门延敌,守在江北长江如此之长,如何守得住呢?

孙权曾在武昌的一次会议上提出问题:我想从武昌回到建业。水道二千里,一旦有警,根本来不及呀!怎么办?

当时,有人提出在夏口立栅栏,有人提出设铁锁封锁。

这些都是消极防御的手段,孙权觉得不靠谱。

此时,当时还是小将的张梁“越席而进”,提出积极防御的思想。

臣闻香饵引泉鱼,重币购勇士,今宜明树赏罚之信,遣将入沔,与敌争利,形势既成,彼不敢干也。使武昌有精兵万人,付智略者任将,常使严整。一旦有警,应声相赴。作甘水城,轻舰数千,诸所宜用,皆使备具。如此开门延敌,敌自不来矣。——《三国志.吴书.宗室传》

敌人来攻?正好!欢迎!敌人一来,我们就派江陵沿江进入沔水,利用水军之利,威胁南犯之敌后路!我们在武昌驻精兵万人,以智将驻守,常备不懈,一旦有警,立刻驰援。这就是“开门延敌,敌自不来”!

张梁这个“开门延敌”的设想,针对的是荆州方向的防御,实际上,淮南方向也秉承了这个思路,甚至更进一步,主动通过诈降去诱敌,并取得过大胜。

228年,鄱阳太守周鲂诈降,诱曹休南下,陆逊迂回敌后,三面夹击,大破曹休!

由于“开门延敌,敌自不来”的策略,使孙吴可以在江北始终保持有利据点。

合肥、襄樊,孙吴确实打不下来,然而,依托此策略,孙吴依然能够使曹军无法夺取江北沿岸的地区,从而连进入长江都很困难。

如此,孙吴依然能够将第一道防线维持在江北百里之地!

连长江都进不来,敌人又谈何渡江呢?即便偶尔能渡江,也是后援无路的孤军,不足为患!

沿江军屯,减少后勤压力前面提到,当时,东吴在经济上是远远弱于魏国的。

同时,由于曹操时期的几次人口迁徙和战争破坏,淮南、江汉地区人口稀少,尤其是江北地区,因战乱破坏,也不可能聚集人口。

为此,孙吴沿江实施军屯。

军屯,缓解了孙吴守江的后勤压力,使孙吴能够更从容地应对曹魏进攻。

筑堤堰遏水然闻孙氏割据,作涂中东兴塘见后东关,以掩北道。南朝城瓦梁城,塞涂河为渊,障蔽长江,号称北海。——《五代史》

为进一步强化防御,孙权还采取了筑堤堰水的方略。

也就是,通过筑造堤堰阻水或蓄水来改变地形,从而破坏敌人的进攻。

孙吴先后修筑了东兴堤、堂邑涂塘、江陵大堰等,通过蓄水、放水,来破坏敌人的进攻。

最典型的一次,就是在西陵之战中。

272年,西陵守将叛变降晋,陆抗率军讨伐。晋国则一面分兵救援叛军,一面进军江陵,试图使陆抗顾此失彼。

然而,陆抗果断毁堰放水,使江陵以北河流水位降低无法行船,晋国被迫以车运输,费时费力,终究不能成事。

可以说,筑堤堰遏水,是孙权的一次创造性战术,这一战术在关键时刻,是一个“大招”。

水军的发展前面所提的战略、战术,都立足于一个关键点:水战之利。

显然,拥有一支优势水军,是东吴能够践行一切战略战术的基础。

东汉之前,从来没有任何势力可以依托长江“划江而治”,技术上的关键点在于造船技术的不成熟。

水军出现在战场上已经很长时间了,然而,在此之前,水军缺乏分工,尤其缺乏战舰,因此,主要用于运输,是一支辅助力量。

曹操给孙权的信中,举出春秋时期越国分三军渡江,韩信声东击西渡江的例子,从而称“江河虽广,其长难卫也”,就是因为其对过去历史的了解。

然而,两汉时期,造船技术、水军,都得到了长足发展。

此时,水军除了运输船只外,还有了艨艟、斗舰等专业战船,楼船这样的大型指挥舰,走轲这样的快速冲击战船,油船这样的轻型运兵船;此外,还出现了火船、火筏这样纵火用的小型战船。

如此,东吴水军,已经成为一支能够在南方水网地带起到决定性作用的战略水军!

凭借这一优势,东吴既能封锁长江,往来救应,又能沿着水网迂回敌后,击敌人后方,攻守兼备,牢牢掌握主动。

可以说,有了这支水军,东吴在长江流域就具备了绝对的主动权!

北方势力要并吴,必须发展出至少同样强大的水军,否则,“虽有武骑千群,吾所用也”。

支柱良将长江天险,沿途漫长,绝不是“一夫当关,万夫莫开”,绝不是只要扎住阵脚就可以高枕无忧的。

如上所说,东吴采取的防御战略、战术,都不是呆板的消极防守,而是动态的,随时调整的。

因此,这就对指挥官的要求非常高!

长江漫长,敌人可能发起多路进攻,这就要求指挥官能够准确判断敌人的真实意图,明晰敌人的主攻方向及各处的轻重缓急。

开门延敌,就要求指挥官能够在诱敌、拒敌的同时,准确分配兵力,规划进军路线,迂回敌后,或多面夹击,或袭扰敌后。

甚至于,指挥官还需要把握时机,主动出击,打乱敌人部署,破坏敌人的战役准备!

所有这些,都有一个前提:指挥官的军事才能,要胜过对手。

所幸,东吴一直有着一流的指挥官。

陆逊、陆抗父子,就是一流统帅;朱然、丁奉等将领,也是一流将领。

东吴有如此将帅,何愁北面之敌呢?

直到陆抗、丁奉等人去世,东吴将帅无人,才开启亡国之门。

三国之中,孙吴大约是最被小视的了。

“孙十万”的名号,几乎成了三国迷们津津乐道的“笑话”。

袭荆州成功,孙吴又被视为没有大局观,没有取天下之志的家伙。

演义中,关云长一口一个”江东鼠辈“,到今天依然被许多朋友拿来形容孙吴君臣。

平心而论,孙吴进攻确实不行,但其对长江防线的经营,确实是历史级的。

孙吴对长江防线的经营,使孙吴成为历史上第一个“长江立国”的政权。

此后,屡屡出现的南北对峙,就是从孙吴开始的。

所以,某种程度上,孙吴的“创举”,延缓了国家统一。

但是,另一方面,正是孙吴开启的南北对峙,对我国南方地区的开发,发挥了巨大的历史贡献!

无论如何,孙吴的创举,使三国的历史,乃至整个古代史,都变得更为精彩了!

首先古代能大规模渡江的就那么几处,都有军事要塞盯着,其次大规模集结船队马上就被水军围剿,水战打不过就别想渡江,就算偷偷摸摸钻空子扔过江一支部队,补给被切断也是白给