苏轼,这位北宋时期的文坛巨擘,其诗词作品宛如浩瀚星空中璀璨夺目的繁星,照亮了中国文学的漫漫征途。而《定风波・莫听穿林打叶声》,无疑是其中最为耀眼的一颗,历经千年时光的磨砺,依然散发着动人心弦的魅力,触动着一代又一代读者的心灵。

提及这首词,多数人总会对 “谁怕?一蓑烟雨任平生” 这句词青睐有加。

它宛如洪钟鸣响,以其磅礴的气势和无畏的精神,深深震撼着世人的灵魂。这句词蕴含着一种直面风雨、坦然接受人生所有挑战的非凡气魄,仿佛在向人们宣告:无论前方道路如何崎岖,无论生活的风雨怎样猛烈,都要怀揣一颗坚毅的心,勇往直前。这种果敢与洒脱,正是身处纷繁复杂现实生活中的人们所梦寐以求的精神品质,也正因如此,它得以在岁月的长河中广泛流传,备受推崇。

然而,当我们静下心来,细细品味全词,就会发现 “竹杖芒鞋轻胜马” 才是这首词的灵魂所在,宛如一把神秘的钥匙,为我们打开了苏轼那超凡脱俗精神世界的大门。

初读 “竹杖芒鞋轻胜马”,脑海中便会浮现出这样一幅画面:在那密雨如织、肆意穿林打叶的天地间,苏轼手持一根质朴的竹杖,脚蹬一双简陋的芒鞋,步伐轻盈,神态自若,仿佛周围那来势汹汹的风雨,不过是为他的这场雨中漫步增添了几分别样的意趣。

深入探究,这看似简单的七个字,实则蕴含着深刻的人生哲理与超凡的精神力量。竹杖与芒鞋,在古代社会,都是极为普通、简陋的物品,与骑马出行所展现出的便捷与气派相比,简直有着天壤之别。但苏轼却坚定地认为 “轻胜马”,这并非他对物质实用性的忽视,而是源于他内心深处对自我真实感受的高度尊崇。在他看来,真正的轻松与自由,并非取决于外在物质条件的优劣,而是源自内心的平和与满足。

回顾苏轼波澜起伏的一生,他在宦海之中历经沉浮,多次遭受贬谪,命运对他可谓是百般捉弄。从京城那繁华热闹、风云变幻的朝堂,一路被贬至黄州、惠州,甚至远至荒僻的儋州。在旁人眼中,这一系列遭遇无疑是人生的巨大挫折,是命运给予的残酷惩罚。

然而,苏轼却能在这充满荆棘与阴霾的困境中,凭借着 “竹杖芒鞋”,走出一条属于自己的洒脱之路。他被贬黄州期间,放下曾经的高官身份,亲自在东坡耕种,与普通百姓为邻,过着粗茶淡饭的简朴生活。此时的他,远离了官场的勾心斗角,没有了昔日的华服美轿,唯有竹杖芒鞋相伴。但令人惊叹的是,他并未因生活的巨大落差而抱怨,反而在这看似清苦的日子里,感受到了心灵的自由与轻松,写下了 “日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人” 这样充满对生活热爱的千古名句。

这种超越物质匮乏带来的困境,身处艰难却依然能怡然自得的心境,正是 “竹杖芒鞋轻胜马” 的生动体现。

从历史的长河中探寻,我们不难发现许多与苏轼这句词所蕴含精神相契合的人物。东晋的陶渊明,秉持 “不为五斗米折腰” 的高尚气节,毅然决然地告别黑暗腐朽的官场,回归宁静的田园生活。“采菊东篱下,悠然见南山”,他身着粗布麻衣,在田间辛勤劳作,却收获了 “心远地自偏” 的宁静与超脱。

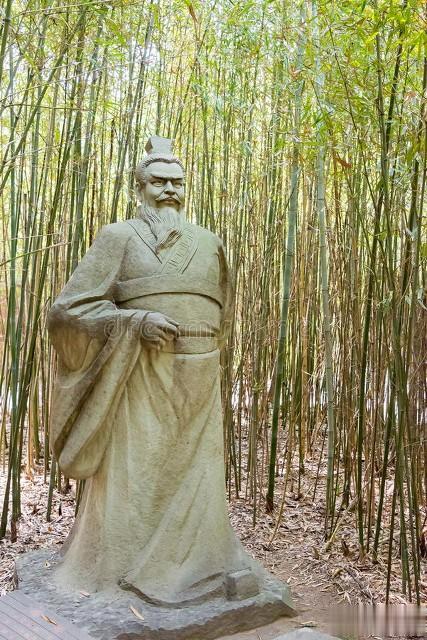

生动展现了其辞官后的潇洒。画中陶渊明手持长卷,目视远方,宽大袍袖随风飘动,以淡墨勾染,线条婉转流畅,淋漓尽致地呈现出他乐天安命、远离官场束缚后的愉悦神态。他用自己的行动,生动地诠释了对世俗物质追求的舍弃,对内心本真的坚守。他的精神境界与苏轼 “竹杖芒鞋轻胜马” 所传达的超脱物外、回归本心的思想,有着异曲同工之妙,共同展现了古代文人在面对人生抉择时,对精神自由与内心宁静的不懈追求。

反观现代社会,我们身处物欲横流的时代,功名利禄、豪车豪宅、各种奢侈品,成为了许多人一生追逐的目标。在这场永无止境的物质追逐中,人们常常在忙碌与疲惫中迷失自我,陷入无尽的焦虑与迷茫。此时,苏轼的这句 “竹杖芒鞋轻胜马”,就像一声响亮的警钟,在我们耳边敲响,提醒着我们:真正的快乐与轻松,并非来自物质的堆砌,而是源于内心的平静。我们不应盲目地执着于外在的繁华与虚荣,而应学会调整心态,以一种简单、平和的心境去面对生活的琐碎。或许这样,我们就能在平凡的生活中,重新发现那些被我们长久忽视的美好瞬间。

“竹杖芒鞋轻胜马”,它早已超越了一句普通诗词的范畴,成为了一种独特的生活态度,一种在困境中坚守自我、在繁华中不忘初心的精神指引。苏轼用他那如椽巨笔,为我们留下了这宝贵的精神财富,让身处千年之后的我们,依然能够跨越时空的界限,从这句词中汲取力量,学会在人生的风雨中,轻装上阵,以从容的姿态,走出属于自己的坚实而洒脱的人生之路。