长江,我国的第一大河,是中华民族的生命之脉,其生态意义和经济价值举足轻重。它不仅是我国水资源的重要来源,更是丰富水生生物的家园,对维护生态平衡和推动经济发展发挥着关键作用。

然而,在经济飞速发展和人类活动频繁的影响下,长江生态环境遭受重创,鱼类资源急剧减少,面临严峻危机。

为扭转这一局面,我国于2021年1月1日起,对“一江、两湖、七河”流域实施为期十年的禁渔政策,旨在缓解长江资源困境,助力生态系统恢复

丰水期来临,四川泸州的长江水区及长江流域最大的淡水湖鄱阳湖等地,出现了令人欣喜的景象。水域中鱼群密集,鲤鱼、鲫鱼等常见鱼类大量涌现,进入繁殖生长旺季,这在一定程度上体现了长江禁渔政策的初步成效

曾几何时,长江是中国淡水渔业的摇篮,鱼类资源丰富,生物多样性突出。但近些年来,水利工程建设、水资源污染、过度捕捞以及频繁的自然灾害等因素,给长江鱼类资源带来了灭顶之灾。

捕捞产量一落千丈,曾经长江淡水捕捞总产量占全国的60%,而2020年,长江渔获量竟不足10万吨,仅占全国年均水产品总量的0.15%,渔业生产价值严重受损。

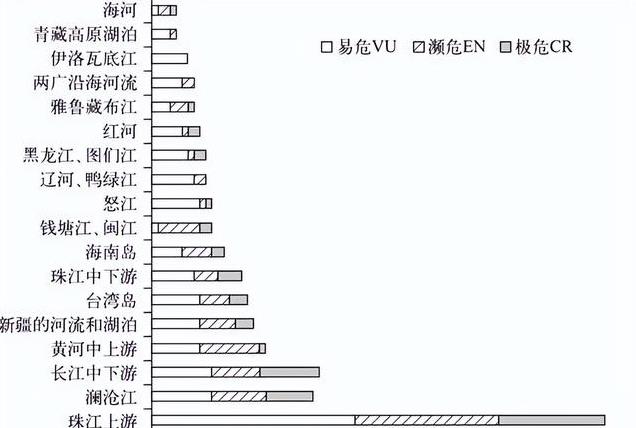

与此同时,长江流域鱼类群落结构发生巨变。外来鱼种增多,而中华鲟、长江鲟、白鲟、江豚等珍稀物种数量锐减,部分濒临灭绝。

长江流域记录的鱼类种类多达378种,其中淡水鱼338种,鲤形目鱼类200多种,还有162种特有种和69种濒危物种。可如今,这些数字所代表的鱼类资源不断减少,保护形势异常严峻。

长江禁渔政策实施后,情况有所好转。长江江豚数量从2017年的1012头增加到2022年的1249头;洞庭湖水域重新发现长江鲟,饶河等地也多次记录到胭脂鱼和子陵吻虾虎鱼等珍稀濒危鱼种。

此外,长江四大家鱼种群资源迅速恢复,据农业农村部发布的长江流域水生生物资源与环境公报,2022年监测到的鱼类种类达193种,比2020年增加25种,许多经济鱼类平均个体重量普遍增长15%至30%。

然而,我们不能因此而沾沾自喜。长江生态系统仍面临诸多挑战,农业农村部长江流域渔政监督管理办公室的监测显示,“一江两湖”(长江流域、鄱阳湖和洞庭湖)的生态状况被评为“较差”,鱼类生存环境亟待根本改善,生态危机依然存在。

洞庭湖上游的产卵场有待修复,珍稀濒危鱼类资源量与历史水平相比差距明显。

为推动长江生态环境持续改善,我们需多措并举。一方面,要强化水生生物保护与修复工程。

设立水生生物保护区,为珍稀物种营造安全的栖息繁衍之地;加强对水生生物的监测研究,依据其生存状况和生态需求,制定科学合理的保护策略;开展水生植被恢复工作,为鱼类等水生生物提供充足食物和良好生存空间。

另一方面,要稳固禁渔期间的民生基础。政府应积极引导渔民转型就业,提供培训支持,助其开启新的职业生涯。

部分渔民成为护渔员,以实际行动守护长江生态;还有部分渔民在政府扶持下投身其他产业,翻开人生新篇章。此举既解决了渔民生计问题,又为长江禁渔政策的顺利实施提供有力支撑。

此外,要不断加大禁渔政策执行力度,严厉打击非法捕捞行为。加强水域监管,杜绝非法捕捞死灰复燃;强化水域生态环境监测治理,提升水质,为鱼类创造更优生存环境

长江禁渔是一场长期战役,需要我们锲而不舍地努力。尽管已取得一些阶段性成果,但长江生态环境的全面恢复仍任重道远。我们坚信,只要持之以恒地付出,长江生态环境必将逐步改善,重焕生机与活力

未来,我们期望看到长江水质愈发清澈,水生生物更加丰富多样,生态系统更加健康稳固。让我们携手共进,为守护长江生态环境贡献力量,让这条伟大的河流永远奔腾在中华大地上,为子孙后代留下珍贵的生态遗产。