人类对宇宙的探索从未停歇,对地外世界的好奇如同一股强大的动力,推动着我们不断向前迈进。

在浩瀚宇宙中,美国国家航空航天局(NASA)的一项重大发现引发了广泛关注——一颗被视作地球“孪生兄弟”的行星进入了人们的视野。

宇宙的奥秘始终吸引着人类的目光,而在对系外行星的探索过程中,开普勒空间望远镜扮演了至关重要的角色。2009年3月7日,开普勒望远镜踏上了它的太空之旅,该望远镜由美国国家航空航天局及大气与太空物理实验室携手运营。

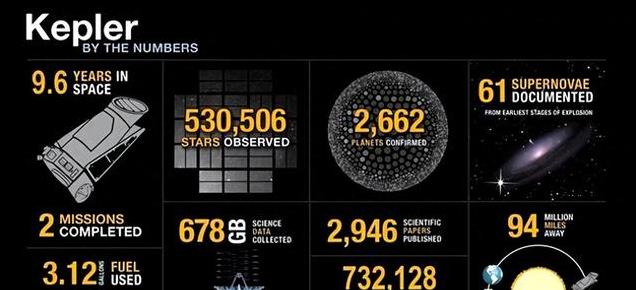

最初,它的任务规划是进行为期3.5年的太空观测,然而,实际情况是,它在太空中运行了近9年半之久,直至2018年才彻底与地球失去联系。在这段漫长的时间里,开普勒望远镜专注于探测类地行星,成绩斐然。

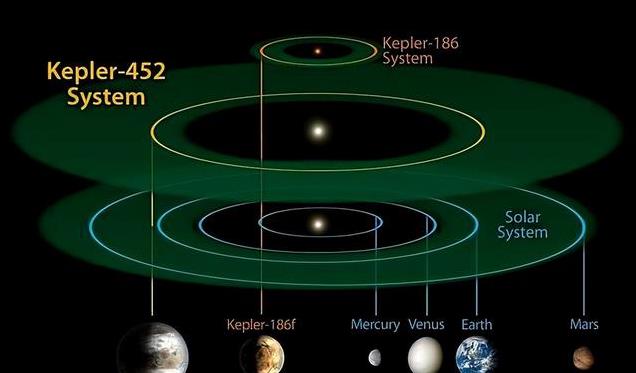

在其任务接近尾声时,它成功发现了大约2700颗候选行星以及130多颗系外行星。时间来到2015年1月,开普勒团队对外公布,他们发现了三颗位于“宜居带”的行星,分别是开普勒438b、开普勒442b和开普勒440b。而真正被认为是地球“孪生兄弟”的,则是开普勒452b。

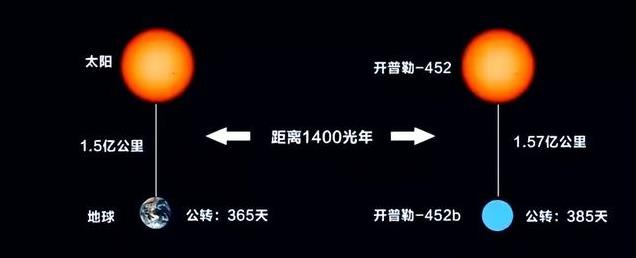

这颗行星位于遥远的天鹅座,与地球相距约1400光年,它围绕着其母星开普勒452进行公转。

开普勒452b之所以备受关注,一个重要原因是其母星开普勒452与太阳存在诸多相似之处。开普勒452属于G型主序星,也就是我们所熟知的黄矮星,在类型上与太阳相同。

开普勒452的年龄大约为60亿年,比太阳年长15亿年。不仅如此,它的温度等特性也和太阳颇为相近,其质量比太阳超出约4%,半径则比太阳大10%。

正是因为开普勒452b位于人们所定义的“宜居带”内,这一关键因素使得它在众多系外行星中脱颖而出。所谓的“宜居带”,是人类依据地球在太阳系中的位置推断出来的概念,即类地行星与它们的母恒星之间的距离需要维持在一个合适的范围内,只有这样,行星上才有可能具备适宜生命生存的条件。开普勒452b和地球存在不少相似点。从公转轨道来看,它完成一次公转需要385天,相比地球只多出大约20天。

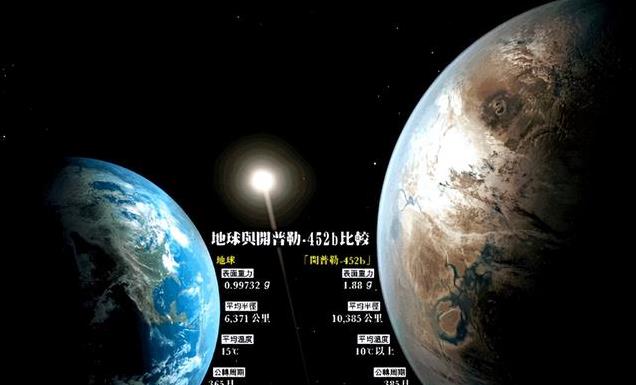

在物理特征方面,开普勒452b的直径约为地球的1.6倍,体积则是地球的五倍。科学家们推测,开普勒452b上或许存在液态水,这主要是基于人们认为该行星上可能存在山川河流,而这又得益于它拥有浓厚的大气层。

不过,需要注意的是,开普勒452b的质量更大,其大气层的厚度很可能远超地球,至于其大气成分是否与地球相似,还需要进一步的探测来加以确认。尽管开普勒452b在多个方面与地球有相似之处,但它是否真的存在生命,至今仍是一个未解之谜。由于距离过于遥远,我们对这颗行星的了解相当有限。

即便开普勒452b上存在山山水水,也无法确凿地证明生命一定存在,或者生命也许早已消逝。根据开普勒452这颗恒星的演化轨迹来分析,它的衰老期或许比太阳更早,这就可能导致开普勒452b的浓厚大气层使得温室效应不断加剧,甚至有可能正在经历一种“失控的温室效应”。

在这种情形下,开普勒452b的内部环境很可能与我们所期望的大相径庭。要想真正弄清楚开普勒452b上是否存在生命,我们首先需要攻克的一个巨大难题便是如何抵达这颗遥不可及的行星。开普勒452b距离地球约1400光年,这是一个令人望而却步的遥远距离。

以当下的科技水平来看,想要成功抵达那里几乎是一项不可能完成的任务。

科学家们经过估算得出,如果我们能够制造出一种以70%光速推进航天器的反物质引擎,那么到达开普勒452b也需要耗费2000年的时间。这无疑是一段漫长到超乎想象的旅程。

回想2000年前,人类社会的发展状况与现今有着天壤之别。在如此漫长的时间里,航天器将会面临数不胜数的挑战与困难。

航天器需要配备极为强大的动力系统,以便能够维持长时间的高速飞行。与此同时,航天器内部的生命支持系统也必须具备极高的可靠性,从而确保宇航员在漫长的旅途中能够得以生存。

此外,长时间的太空飞行还会对宇航员的身心健康造成巨大的影响,如何有效解决这些问题是一个亟待解决的难题。

尽管我们当前面临着诸多难以逾越的障碍,但人类对宇宙的探索步伐不会因此而停滞。

科技的发展是永无止境的,或许在未来的某个时刻,我们能够成功突破现有的技术瓶颈,寻找到一种更为高效、便捷的方式,使得人类能够真正踏上前往开普勒452b的征程,揭开那片神秘世界的神秘面纱,探寻生命的奥秘所在。