上世纪50年代,当二战的硝烟散去,世界格局发生了翻天覆地的变化,形成了以美苏为首的两大阵营对峙局面,冷战的大幕就此拉开。

美国凭借强大的经济和军事实力,高举资本主义大旗,在全球范围内积极扩张势力;苏联则以社会主义阵营的老大哥自居,其军事力量尤其是陆军,在欧洲大陆上堪称一霸。

双方在政治、经济、军事、意识形态等多个领域展开了激烈角逐,从欧洲的柏林危机,到亚洲的朝鲜战争、越南战争,再到拉丁美洲的古巴导弹危机,美苏争霸的身影无处不在,整个世界被笼罩在核战争的阴影之下。

在这样的国际大背景下,中美苏三国逐渐形成了一种微妙的三角格局。

中国作为社会主义阵营中的重要一员,在建国初期,由于意识形态、国家安全等多方面因素的考量,选择与苏联结盟,共同对抗以美国为首的资本主义阵营。

然而,随着时间的推移,中苏之间在意识形态、国家利益等方面的分歧逐渐显现,两国关系开始出现裂痕,同盟关系也逐渐走向破裂。

而美国,出于在美苏争霸中制衡苏联的战略需求,开始主动改善与中国的关系,尼克松访华、中美建交等一系列事件,使得中美关系逐渐走向正常化,中国在国际舞台上的地位愈发重要,成为影响美苏争霸格局的关键力量,三国之间相互制约、相互影响,构成了独特的战略三角关系 。

一、中苏结盟:历史的必然选择

一、中苏结盟:历史的必然选择1949 年 10 月 1 日,新中国的成立,标志着中国人民从此站了起来,开启了国家发展的新纪元。

然而,建国初期的中国,可谓是一穷二白,百废待兴,历经多年战火洗礼,国内经济濒临崩溃边缘,工业基础薄弱,农业生产也受到极大破坏,人民生活困苦。

在国际上,当时正值美苏冷战时期,世界被划分为以美国为首的资本主义阵营和以苏联为首的社会主义阵营,两大阵营相互对立,冲突不断。

美国凭借其强大的经济和军事实力,在全球范围内推行霸权主义,对社会主义国家采取遏制政策,试图将新生的社会主义政权扼杀在摇篮之中。

新中国作为社会主义阵营的新成员,自然成为了美国等西方国家敌视和封锁的对象 。

美国不仅在政治上拒不承认新中国,还在经济上对中国进行全面封锁,切断了中国与外部世界的经济联系;在军事上,美国在亚太地区部署军事力量,对中国形成战略包围,甚至直接介入朝鲜战争,将战火烧到了鸭绿江边,严重威胁中国的国家安全。

在这样严峻的国际形势下,新中国面临着艰难的外交抉择,急需寻找一个可靠的盟友,以打破西方国家的孤立和封锁,保障国家的安全与发展。

面对复杂的国际形势,中国共产党审时度势,做出了 “一边倒” 的外交决策。

1949 年 6 月,刘少奇率中共代表团秘密访苏,与苏联领导人就中苏关系、新中国建设等问题进行了深入会谈,为中苏关系的进一步发展奠定了基础。

同年 6 月 30 日,毛主席发表了《论人民民主专政》一文,明确提出:“一边倒,是孙中山先生的四十年经验和共产党的二十八年经验教给我们的,深知欲达到胜利和巩固胜利,必须一边倒。积四十年和二十八年的经验,中国人不是倒向帝国主义一边,就是倒向社会主义一边,绝无例外。骑墙是不行的,第三条道路是没有的。”

这一论述正式宣告了中国在外交上坚定地站在社会主义阵营一边的立场。

“一边倒” 外交政策的内涵,并非是盲目地依附苏联,而是基于中国自身的国家利益和意识形态考虑做出的战略选择。

从意识形态上看,中国共产党以马克思主义为指导思想,与苏联有着共同的信仰和理想追求,都致力于社会主义事业的发展;从国家利益角度出发,苏联作为当时世界上最强大的社会主义国家,拥有丰富的建设经验和强大的军事力量,能够为新中国提供急需的经济援助、技术支持和安全保障,帮助中国打破西方国家的封锁,巩固新生政权,恢复和发展经济。

这一政策的提出,使得中苏关系迅速升温。

苏联成为了第一个承认新中国,并与中国建立外交关系的国家。随后,大批苏联专家来到中国,在工业、农业、教育、军事等各个领域提供指导和帮助,为中国的建设注入了强大动力 。

1949 年 12 月 6 日,毛主席率领中国代表团访问苏联,并与苏联签订了新的同盟条约——《中苏友好同盟互助条约》。

《中苏友好同盟互助条约》的签订,具有重大的历史意义。

从国防安全角度看,它为新中国提供了坚实的安全保障,使中国在面对西方国家的军事威胁时,有了强大的后盾,可以有效地遏制了美国等西方国家对中国的侵略企图,保障了国家的主权和领土完整;

在经济建设方面,苏联依据条约向中国提供了大量的经济援助和技术支持,包括 156 项重点工程,这些项目涵盖了钢铁、机械、能源、化工等多个重要领域,为中国初步建立起独立的工业体系奠定了基础,推动了中国经济的快速恢复和发展;

在国际政治舞台上,中苏结盟极大地增强了社会主义阵营的力量,提高了中国的国际地位,使中国在国际事务中拥有了更大的话语权,为新中国在国际上赢得了尊重和认可。

二、蜜月期后的矛盾与冲突

二、蜜月期后的矛盾与冲突中苏结盟后的最初几年,双方在政治、经济、军事等领域的合作取得了显著成果,两国关系一度处于 “蜜月期”。

然而,这种友好关系并未持续太久。

1957 年,毛主席主席率领中国代表团参加莫斯科共产党和工人党代表会议,在会议上,毛主席以其卓越的领导风范和深刻的见解,展现了中国在社会主义阵营中日益重要的地位和影响力,中国在国际共产主义运动中的话语权逐渐提升 。

这一情况引起了苏联方面的不满。苏联长期以来以社会主义阵营的 “老大哥” 自居,习惯了在阵营中拥有绝对的主导权和控制权,中国的崛起和影响力的扩大,打破了苏联原本期望的阵营格局,让苏联感到自身的权威受到了挑战,这成为了中苏关系转变的开端,两国之间潜在的矛盾和分歧开始逐渐浮出水面。

1958 年,炮击金门事件成为了中苏关系恶化的重要导火索。

当时,中国为了打击国民党的嚣张气焰,维护国家主权和领土完整,决定炮击金门。

这一行动事先并未与苏联进行充分沟通,苏联对此十分不满,赫鲁晓夫认为中国的做法过于冒险,可能会引发与美国的直接冲突,从而破坏苏联的全球战略布局 ,指责中国事先不通知苏联,是对苏联的蔑视、对同盟关系的破坏,认为 “炮击金门” 犯了 “冒险主义” 错误,双方为此产生了激烈的争执。

几乎在同一时期,“长波电台” 和 “联合舰队” 事件更是将中苏矛盾推向了高潮。

1958 年 4 月,苏联国防部长建议在中国华南地区,由两国合作建设一座大功率超长波电台和远程收信中心,苏联愿意承担 70% 的建设费用,并提供全部技术支持,电台建成之后由两国共同使用。

但苏联提出电台的使用权也按出资比例进行分配,苏方占 70%,我方占 30%,这实际上等于在中国领土上建了一个苏联电台,严重侵犯了中国的主权,遭到了中国的坚决反对 。

中方提出,长波台可由我国自行建设,请苏联在技术上提供援助。

同年 7 月,苏联又提出与中国建立 “联合舰队”,理由是苏联的自然条件限制了核潜艇舰队的作用发挥,而中国海岸线长,条件优越,希望和中国建立一支共同核潜艇舰队,也包括越南。

这一建议同样被中国拒绝,因为一旦建立联合舰队,中国的海军力量将在很大程度上受苏联控制,中国的领海主权也将受到严重威胁。

毛主席愤怒地表示,中国总要有自己的舰队,但不能有两个一把手,中国宁可一万年不要援助也不愿意丧失主权 。

这些事件使得中苏之间的信任受到极大损害,两国关系急剧恶化,同盟关系摇摇欲坠。

中苏关系的破裂对中国产生了全方位的深远影响。

在国际上,中国面临着巨大的战略压力,原本紧密的社会主义阵营出现分裂,中国在国际事务中失去了苏联这个重要盟友的支持,一下子面临着来自苏联和西方资本主义国家的双重压力,国际环境变得更加严峻和孤立。

在国防方面,苏联在中苏边境陈兵百万,对中国的国家安全构成了直接威胁,中国不得不调整国防战略,将大量资源投入到国防建设中,加强边境防御力量,积极备战,以应对可能的军事冲突。

珍宝岛自卫反击战等边境冲突事件,进一步加剧了两国之间的紧张局势,也让中国更加深刻地认识到维护国家主权和安全的重要性。

在经济建设上,苏联撤走了全部专家,带走了大量技术资料,许多援建项目被迫中断,打乱了中国的经济建设计划,这给中国的经济发展带来了巨大困难。

但坚强的中国并没有被困难吓倒,而是发扬独立自主、自力更生的精神,依靠自己的力量克服困难,继续推进经济建设和工业化进程 。

随着时代的发展和国际形势的变化,上世纪90年代,中俄关系又迎来了一个新的转折点。

三、中俄 “和而不盟”:现代外交的理性选择

三、中俄 “和而不盟”:现代外交的理性选择1991 年,苏联解体,这一重大历史事件深刻改变了世界政治格局,宣告了冷战时代的结束。

曾经的超级大国苏联分崩离析,俄罗斯作为苏联的主要继承者,在国际舞台上的地位和角色面临着重新定位。

在经济上,俄罗斯遭遇了严重的困境,国内经济结构失衡,工业生产下滑,通货膨胀严重,人民生活水平大幅下降;

在政治上,俄罗斯面临着复杂的转型过程,新的政治体制尚未完全成熟,内部政治斗争激烈 ;

在国际上,美国及其盟友主导的西方阵营对俄罗斯采取了遏制和打压政策,北约不断东扩,压缩俄罗斯的战略空间,使其在国际事务中面临巨大压力 。

与此同时,中国在改革开放政策的推动下,经济快速发展,国际地位日益提高,但也面临着来自美国等西方国家的战略压力,在贸易、科技、军事等领域受到遏制和围堵 。

在这样的背景下,中俄两国出于维护自身国家利益和应对外部挑战的需要,开始重新审视双边关系,逐步走向合作。

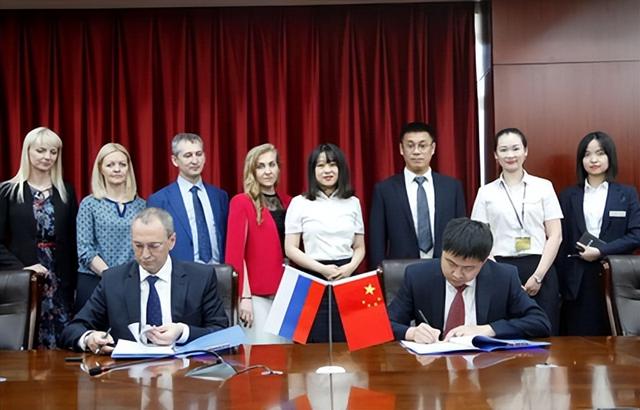

从 1992 年中俄两国确立 “相互视为友好国家”,到 1994 年建立 “建设性伙伴关系”,再到 1996 年提升为 “战略协作伙伴关系”,两国关系不断升温,合作领域也不断扩大,涵盖了政治、经济、军事、文化等多个方面 。

与中苏结盟时期不同,中俄战略协作伙伴关系建立在平等、互利、共赢的基础上,不针对第三方,不搞军事同盟,更注重双方在国际事务中的战略协调与合作,俄专家指出,中国之所以不与俄罗斯结盟,一是历史教训太过惨痛,二是出于地缘政治考虑,三是中国一贯奉行独立自主的和平外交政策。

这种新型关系模式,既符合两国的国家利益,也适应了当今世界多极化、全球化的发展趋势,为两国的发展提供了稳定的外部环境。

当前,中俄关系处于历史最好时期,双方在各个领域的合作都取得了丰硕成果。

在经济领域,中俄贸易额持续增长,2023 年中俄贸易额达到 2401.6 亿美元,2024 年上半年中俄贸易额达到 1345.7 亿美元,同比增长 7.4% ,双方在能源、农业、制造业等领域的合作不断深化。

例如,中俄东线天然气管道项目,每年向中国输送大量天然气,保障了中国的能源供应,同时也为俄罗斯带来了稳定的经济收益;在农业领域,双方加强了农产品贸易和农业技术合作,俄罗斯的农产品在中国市场上越来越受欢迎 。

在政治领域,两国高层交往频繁,政治互信不断加深,在国际事务中保持着密切的沟通与协调,共同推动多极化世界格局的发展。

在联合国等国际组织中,中俄经常就重大国际问题协调立场,共同维护国际公平正义 。

在军事领域,双方开展了多次联合军事演习,如 “东方” 系列演习、“海上联合” 系列演习等,提高了双方军队的协同作战能力,增强了地区的军事稳定 。

在文化领域,两国之间的文化交流日益频繁,互办文化年、艺术展览、学术交流等活动,增进了两国人民之间的相互了解和友谊 。

展望未来,中俄两国将在不结盟的基础上,继续深化全面战略协作伙伴关系,中俄两国的合作,不仅符合两国人民的根本利益,也将为世界的和平与发展作出更大贡献。

结语:

结语:从曾经的 “同志加兄弟” 的中苏同盟,到如今的 “新时代全面协作” 的中俄关系,中国用了70余年的时间,在经历了无数的挫折和磨难后,终于探索出了一条符合自身利益和国际形势的不结盟外交道路。

这条道路不仅保障了中国的主权独立和国家安全,也促进了中国与俄罗斯以及世界各国的友好合作与共同发展。