去过故宫的人,大都知道,在宁寿宫北边的贞顺门中有一口被叫做“珍妃井”的水井,是因为光绪皇帝最宠爱的珍妃在此溺死而得名。

这并不是什么“宫中传说”,而是历史上确有其事,当时执行命令的是慈禧太后的亲信,宫中“二总管”崔玉贵。

后来,崔玉贵还多次对人说起,自己把珍妃推入井里的过程,并且也得到了其他人的证实。

在后世的研究中,“珍妃之死”有很多疑问。

除了慈禧为什么一定要杀珍妃以外,因杀害珍妃而“留名”的崔玉贵也引起很多人的好奇,他最后的结局是怎么样的呢?

珍妃,光绪皇帝的“心头好”

珍妃,光绪皇帝的“心头好”一说起皇帝的女人,我们想到的就是“三宫六院七十二嫔妃”,但实际上,光绪皇帝只有三个妃子。

开句玩笑的话,可能连乡下的土财主他都比不了。

这和光绪帝四岁即位,一直生活在慈禧的掌控之下不无关系。

光绪成年后,慈禧为她举办了“大婚仪式”,而“新娘”就是慈禧的亲侄女,后来的隆裕皇后。

慈禧这么做当然有自己的目的,有了“自己人”在光绪身边,可以更好地知道光绪的情况。

毕竟成年后的光绪,按照祖训应该亲政的,而慈禧却希望光绪依旧是自己手里的“傀儡”。

大概慈禧自己也觉得自己不能“太过分”,所以她“象征性”地为光绪搞了个“选妃”的活动,但够资格参与的人家也不“傻”,谁愿意把女儿送进宫里,去面对慈禧和隆裕这两个“惹不起”的。所以,实际上“报名”的并不多。

珍妃是礼部侍郎长叙的女儿,她和自己的姐姐就是这一次被选进宫里的。

开始的时候,姐妹俩被封为“嫔”,过了几年以后,慈禧六十大寿之时,才被晋为“珍妃”、“瑾妃”。

刚进宫时的珍妃只有13岁,不仅相貌较好,知书达理,而且性格上也是活泼可爱的。

再加上她从小是在广州生活,而广州当时已经可以接触很多西方的思想和生活方式,珍妃自然也受到一些影响。

这和一直存着“励精图治”之心的光绪,有着很多“共鸣点”。

所以,和隆裕与瑾妃比起来,光绪皇帝自然更喜欢珍妃。

很快,这份喜欢随着两个人在一起的时日增多,已经成为宠爱甚至依赖。

因为在皇宫之中,珍妃不仅是唯一能陪自己“聊”西方的人。

朝政闲暇,也可以陪自己笑闹游玩,有她在,就给刻板沉寂的皇宫多了一抹亮色和生机。

光绪对珍妃有时候甚至到了“纵容”的程度,珍妃女扮男装出行、私穿龙袍嬉闹、在皇宫里鼓捣“西方玩意儿”,这些在当时都是“犯忌”的。

但光绪不仅“装糊涂”,还为了让珍妃开心,让人给他定制了一件“没人敢穿”的珍珠旗袍,因此惹得慈禧大怒。

或许光绪把珍妃看做最“珍爱”之人,他的生命之中,因为珍妃有了很多不同。

但他或许并没有意识到,自己对珍妃的“好”,正在把珍妃推往命运的另一面。

因为,他和珍妃在欢度“幸福时光”时都忽略了一件事,那就是在紫禁城中,真正有“话语权”的人,是慈禧。

慈禧和珍妃的矛盾由来已久

慈禧和珍妃的矛盾由来已久也许慈禧开始时也没有那么讨厌珍妃,但随着光绪和珍妃日益“如胶似漆”,慈禧的态度就发生了变化。

首先让慈禧不满的,是自己的侄女隆裕皇后的被冷落。

本来还指望隆裕能够监视、监督着皇帝,可现在隆裕连光绪的面儿都快见不到了。

其实光绪“躲着”隆裕,除了隆裕本人的颜值,确实“不敢恭维”之外,自然也是因为知道隆裕是站在那边儿的。

但慈禧却把所有原因都归结在了珍妃身上,替自己的侄女“吃醋”了。

珍妃第一次公开惹怒慈禧,是因为把照相机带进了宫里,而且到处拍照。

慈禧一直认为照相机是“摄人魂魄”,所以让人提醒珍妃,但珍妃此时却“仗着”光绪的宠爱,并没有收敛。

等到光绪为她做珍珠旗袍的事儿出来,慈禧已经是公开斥责她“有伤大雅”、“有失体统”了。

可是,这些并没有让珍妃意识到“问题的严重性”,因为她平时待人和善,出手大方,身边的太监宫女对她总是竭力奉承,这让珍妃多少有点儿“飘”了。

于是,她背地里有了“买官卖官”的“腐败行为”——这件让珍妃“授慈禧以柄”的事,代价很大。

慈禧严斥“后妃不得干政”,对珍妃“褫衣廷杖”,也就是脱了衣服当众“打板子”。

这样的惩罚,可以说不仅伤害极大,而且侮辱性更强了。

当晚,就连光绪去给慈禧请安,也是跪了两个小时才被训斥一顿后赶走。

关于珍妃的被“杖刑”,有人分析是因为光绪曾经打过慈禧身边的“红人”李莲英,所以慈禧找机会还了回去。

也有的说,是因为光绪和慈禧在甲午战争中的意见不同,慈禧要借此打给光绪看。

但不管怎么说,珍妃成了“牺牲品”。

因为在慈禧眼里,珍妃在光绪身边,就该打,就该死。

对于“越来越不听话”的光绪,慈禧也是毫不客气的。

1989年,戊戌变法惨遭失败,光绪皇帝自身难保,被慈禧关了起来。

而此前一直帮着光绪“出主意”、“招人才”的珍妃,理所当然地要被慈禧再次“好好收拾”。

珍妃又一次遭受杖刑,随后被关到了北三所里。

而这一次,她的“待遇”甚至连“阶下囚”都不如。

关闭珍妃的屋门常年紧锁,吃饭、洗脸都要从一扇小窗递进去。

珍妃不仅不能和人说话,而且每天只能去一次厕所。

更为折磨她的是,每个月的初一十五,慈禧会派个太监过来,大声责骂跪在地上的珍妃,骂完以后,珍妃还必须要磕头谢恩。

而此时已无自由的光绪皇帝,已经根本没有能力保护这个自己生命中“最爱的女人”了。

慈禧用“合理借口”杀人

慈禧用“合理借口”杀人如果说最开始,慈禧对珍妃的惩戒,只是要让她知道自己的“身份”和“地位”,教训珍妃的“胡作非为”,那么从珍妃买卖官爵、参与变法开始,慈禧对珍妃应该就已经动了杀心。

因为“干政”是个很危险的苗头,何况慈禧就是这样获得的权力呢?

1900年,随着八国联军侵华,被关押三年的珍妃,扛住了恶劣环境和精神折磨,但生命却也进入了倒计时。

慈禧准备带人“西逃”,临行前对珍妃念念不忘的光绪,恳请慈禧带上珍妃。

慈禧大概是怕“出逃”迟则生变,便答应了下来。

但是,珍妃的表现让慈禧再次萌生了“杀意”。

三年的监禁并没有改变珍妃的倔强,她对慈禧说自己不走,而且,慈禧愿意走可以,但国难当头,光绪皇帝应该留下来。

这些“戳心窝子”的话,慈禧哪里受得了。

于是她告诉珍妃,洋人马上破城,冲进皇宫后如果见到貌美的珍妃,自然免不了对她侮辱,真出了这样的事情,必然有损列祖列宗颜面,并且暗示珍妃知道该怎么做。

珍妃自然懂得慈禧的意思,但求生的本能让她据理力争,而且激动之下,自然免不了说了不少对慈禧不敬的话。

震怒的慈禧,于是命令身边的二总管崔玉贵蒙住珍妃的头,直接扔在了井里。

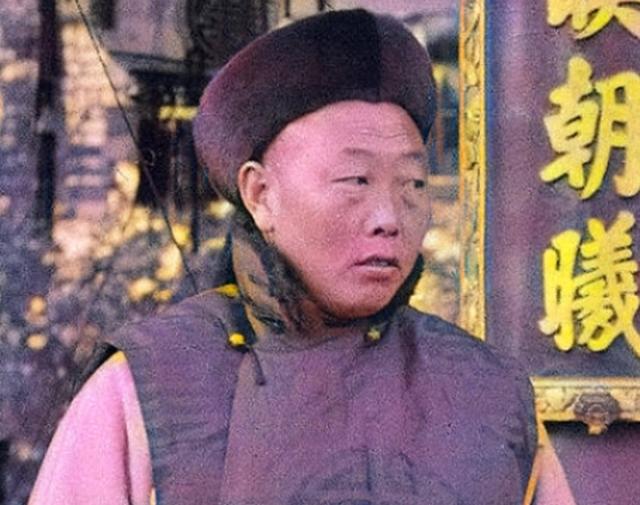

这个崔玉贵,十二岁开始在庆王府做太监,从小练了一身武功,在一次演出中被慈禧发现,随后一路提拔,封为了李莲英之下的二总管。

论才干虽然差些,但做打手自然不在话下。

此时的珍妃,无论如何挣扎,又哪里有反抗的余地?几乎是一气呵成的操作,年仅二十四岁的珍妃,就香消玉殒在了井底。

随着《辛丑条约》签订,慈禧和光绪又回到了北京。

而慈禧给光绪的解释是,因为害怕被洋人羞辱,珍妃自己投井而死。

并且对光绪表示,“不管你信不信,反正我是信了”。

随后,珍妃的尸体被打捞后,为了掩人耳目,还把她追封为“珍贵妃”。

但这件事,洋人也知道了,外面对珍妃之死,众说纷纭。

在慈禧看来,这件事情总是要有责任人的,于是这个“担子”落在了崔玉贵身上,他被撤销职务,赶回了庆王府。

而这时候,深爱珍妃的光绪皇帝怎么想的,似乎已经没有人关心了。

崔玉贵,从“凶手”到“背锅侠”

崔玉贵,从“凶手”到“背锅侠”被慈禧“甩锅”的崔玉贵,并没有在庆王府待多久,他很快调回了皇宫。

但是,崔玉贵的日子并不踏实。

因为在他想来,光绪一定知道自己亲手害死了珍妃,这笔账早晚要算的。

虽然慈禧能保他平安,但慈禧已经垂暮之年,光绪却还年轻,一旦慈禧死去,崔玉贵不敢想等待自己的会是什么。

所以,这巨大的精神压力之下,崔玉贵惶惶不可终日。

这时候,一个叫孙敬福的太监,打算帮一把崔玉贵,他要让光绪比慈禧“先走一步”。

孙敬福是崔玉贵的徒弟,因为受过崔玉贵的恩惠,决定刺杀光绪,免去崔玉贵的后顾之忧。

但事与愿违,但孙敬福暗藏尖刀接近光绪的时候,被其它太监发现。

如果皇帝真的出事,别管谁是凶手,这些太监谁也脱不掉干系,这些人可不想“摊上事儿”,赶紧把这件事告诉了肃亲王善耆。

多事之秋,善耆也不想把事情闹大,他私下找了孙敬福,把事情压了下来。

但崔玉贵很快也就不再烦恼,因为光绪不久就被慈禧“送走了”,而慈禧也“跟了过去”。

而这时候,整个“大清”剩下的日子也不多了。

慈禧死后,溥仪的父亲载沣,把珍妃的死因从“贞烈殉节”改为“被崔玉贵所害”。

这让崔玉贵再次“惊慌”起来,他赶紧离开了皇宫,给北京郊外的关帝庙捐了一些土地,随后就在那里住下,种地为生。

这似乎也是太监们出宫后的一种生活方式,很多太监也都住在那里。

大概是因为有李莲英这样的大太监“挡在前面”,似乎并没有人想起崔玉贵。

就这样,崔玉贵一直在那里生活到了1926年,清廷也已经被推翻十五年了。

或许他觉得杀害珍妃的事已经不会再有人来追究,也开始在大庭广众之下谈论自己的“亲身经历”了。

可是,他的叙述换来的百姓的“骂声”。

毕竟,珍妃在百姓口口相传之中,早已是一位“美丽善良正义痴情”集于一身的女子。

懊恼的崔玉贵回到住处,从此很少出门。

不久,他又长起了背疮,为此痛苦不堪。

半个月后,崔玉贵病情加重,在痛苦的呻吟中撒手人寰,相熟的太监把他葬在了北京西郊。

后来,还有一件事。

崔玉贵时候,有的太监在他喝过的汤药中发现了几块很小的骨头,经检验,确认是鹅骨。

众所周知,明代徐达患背疮,就是吃了朱元璋赠的鹅肉而死。

这段故事,到底是真是假,恐怕就只能见仁见智了。

在后世的回忆中,有些评价对崔玉贵还是有所肯定的。

比如说起崔玉贵的身体素质,大概得益于练武,始终高门亮嗓,魁梧挺拔,甚至在宫里时还有“小罗成”的绰号。

崔玉贵也曾公开评价慈禧做事“亏心”,并且对珍妃表达敬佩之情。

关于珍妃之死的很多细节,也都是从他嘴里说出的。

至于珍妃,后世演绎出的故事更是越来越多,而她的姐姐瑾妃,却在珍妃死去十几年后,接了隆裕的班统领后宫,成了溥仪的皇额娘,真是令人唏嘘。

参考资料

参考资料《宫女谈往录》(金易、沈义羚)

《我的两位姑母—珍妃、瑾妃》(唐海沂)

《瀛台泣血记》(德龄)

《国闻备乘》(胡思敬)