当在四川成都的实验室里,闪烁起那1.6亿摄氏度的蓝色等离子体之际,人类与破解能源终极密码之间,仅余下了最后的一道屏障。

中核集团核工业西南物理研究院2025年3月28日发布的实验报告及相关权威媒体报道称"中国环流三号"实现原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度的"双亿度"突破这组看似冰冷的数据背后,暗藏着颠覆全球能源格局的惊心动魄。

在化石能源枯竭倒计时,以及气候危机的双重压迫之下,这场东方能源革命所引发的冲击波,正于悄然之间重塑着人类文明的底层生存逻辑。

一、技术奇点:从实验室到产业化的量子跃迁

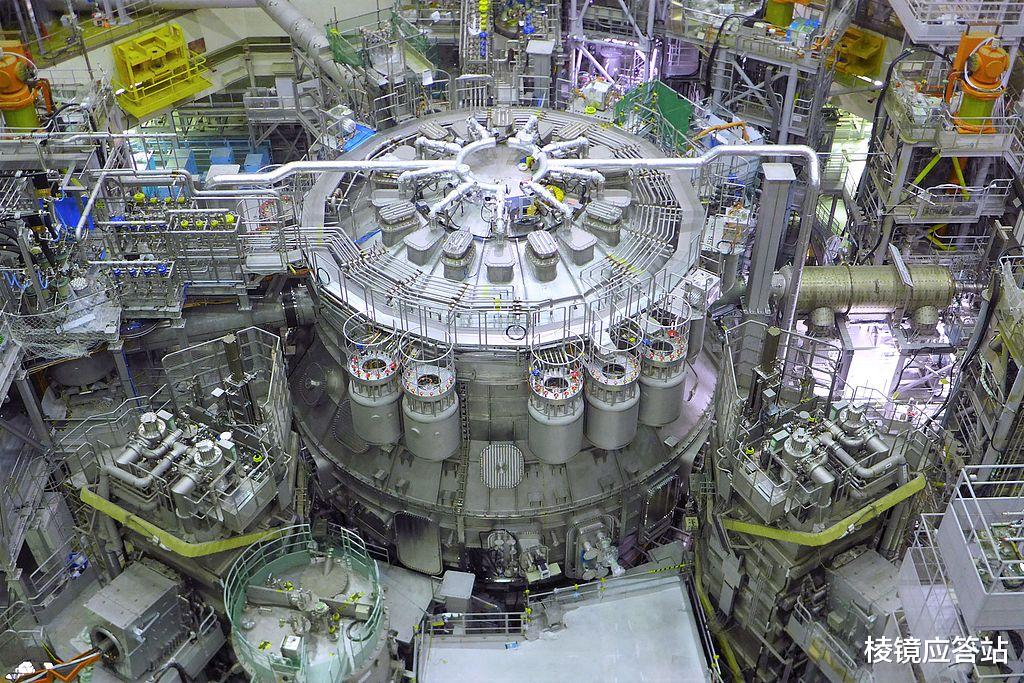

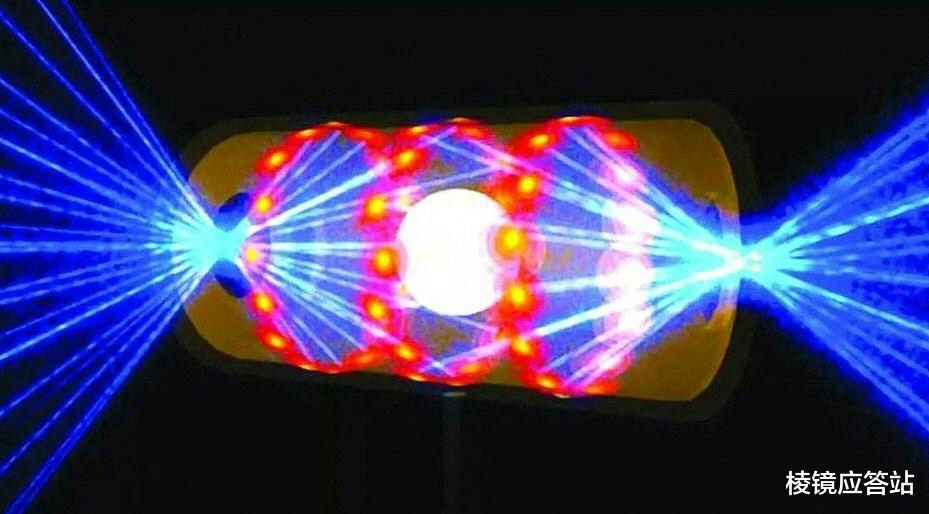

在成都西南物理研究院的环形装置内,自主研发的2.5兆瓦微波回旋管与7兆瓦中性束注入系统构建起堪比恒星内核的能量场。这种将氢同位素,约束于磁场中的技术路径,本质乃是对太阳能量生成机制的逆向性工程操作。与ITER计划采用的氘氚聚变有所不同,中国团队独辟蹊径所创造的芯部能量约束调控方式,成功地抑制住了对温度提升形成限制的磁流体不稳定性,从而使聚变三乘积参数取得了量级上的突破。

高温超导材料的突破性应用,这让这场能源革命,提前了十年便降临了。联创光电开发的D型磁体,在20K低温测试时,展示出了可靠的稳定性;上海超导每年生产千公里级别的二代高温超导带材。这类材料的革新,能够将托卡马克装置的建造成本,降低到传统方法的三分之一。更为重要的是,合肥BEST装置在真空室制造过程中,采用了3D打印技术,从而让核心部件的生产周期减少了60%,这一突破为2030年南昌混合堆电站的目标,奠定了坚实的基础。

二、产业裂变:万亿赛道的东方突围

2025年开年的46项聚变设备招标,揭开了能源新纪元的资本序幕。中核集团与联创光电的200亿混合堆项目,浙能电力17.5亿参股聚变能源公司,这些数字背后,蕴含着战略级的产业布局。银河证券预测,2026-2030年,全球聚变设备市场规模将突破9000亿元,而中国凭借高温超导、真空镀膜等23项核心技术专利,正搭建起难以逾越的技术护城河。

资本市场,已嗅得变革之气息。百利电气,连续涨停;安泰科技,订单暴增50%。在这些表象之下,有着更深层的产业重新构建。当中油资本这一传统能源巨头,以29亿注资聚变新能;当上海国资委设立10亿级的聚变能源公司时,一场由国资主导、民企协同的能源革命联盟,已然形成。这种“国家队+市场化”的创新模式,或许会改写全球能源产业的游戏规则。

三、文明跃迁:能源主权的重新定义

在瑶湖科学岛的施工蓝图上,2030年并网的“星火”电站不仅是技术方面的里程碑,更是地缘政治上的战略支点。采用ZFFR技术的混合堆设计,使Q值得以突破30,这意味着每投入1单位能量,便可获得30倍的回报,这种能量增益系数是ITER项目的3倍。当中国掌握了“能源永动机”的制造密码之时,石油美元体系将面临根本性的挑战。

更深层的变革在于文明形态的重构。聚变能源所带来的近乎为零的边际成本电力,将从根本上对现有的经济模型予以颠覆。据中信证券测算,到2035年全球聚变装置市场达2.26万亿,但这仅是冰山一角。当能源不再稀缺之时,AI算力迅猛爆发,海水淡化广泛普及,太空探索取得重大突破等一系列连锁反应,将会催生出人类文明呈指数级的进化。在这个过程之中,中国正在从规则的接受者,逐渐转变成标准的制定者。

四、冷思考:狂欢下的技术深水区

在资本市场狂欢的背后,工程化之路,仍充满着诸多阻碍,与困难相伴相随,它宛如一条,布满了荆棘的道路,前行之时,显得极为艰难。即便实现1亿度稳态运行,第一壁材料在14MeV中子轰击下的寿命仍是未解难题。

安泰中科研发的钨硼中子屏蔽材料,虽然将抗辐射性能提升了3个量级,不过在距离商用堆所要求的30年寿命方面,依然存在着一定的差距。更严峻的是氚自持技术,现有实验装置的氚增殖率仅为1.05要实现商业运行的1.15基准线,仍需攻克液态锂铅包层等关键技术。

这些挑战,恰恰是后来者的机遇。中国核电“三步走”战略的精妙之处,在于把聚变研发与快堆技术构成一个闭环。当西方还在对技术路径进行争论之时,中国已构建起“实验堆、工程堆、商业堆”这样一种递进体系。在这种系统思维之下,每一个技术瓶颈的突破,都在为下一个阶段储存能量,形成独特的创新加速度。

这场发生在环形磁场中的微观聚变,正在引发宏观世界的链式反应。当1.6亿度的等离子体,照亮了实验室的瞬间,人类首次触摸到了,文明永续的能量密钥。

但比技术突破更值得关注的,是中国所呈现出的系统创新能力——从材料革命,到工程突破;从产业协同,到战略布局。这种全方位,且多层次的创新生态,才是真正能够改写游戏规则的底层力量。在能源革命的终极赛道上,东方的智慧,正为人类文明开启新的可能性边界。

(注:本文依据公开信息及报道进行深度分析,旨在分享知识和提供信息。)