近日,我国核聚变领域传来震撼性的消息!

由中核集团牵头研制的“中国环流三号”成功实现原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度的“双亿度”运行。

这一突破标志着我国成为全球首个在磁约束核聚变装置中同时突破两项亿度大关的国家,距离人类获取“终极清洁能源”的目标更近一步!

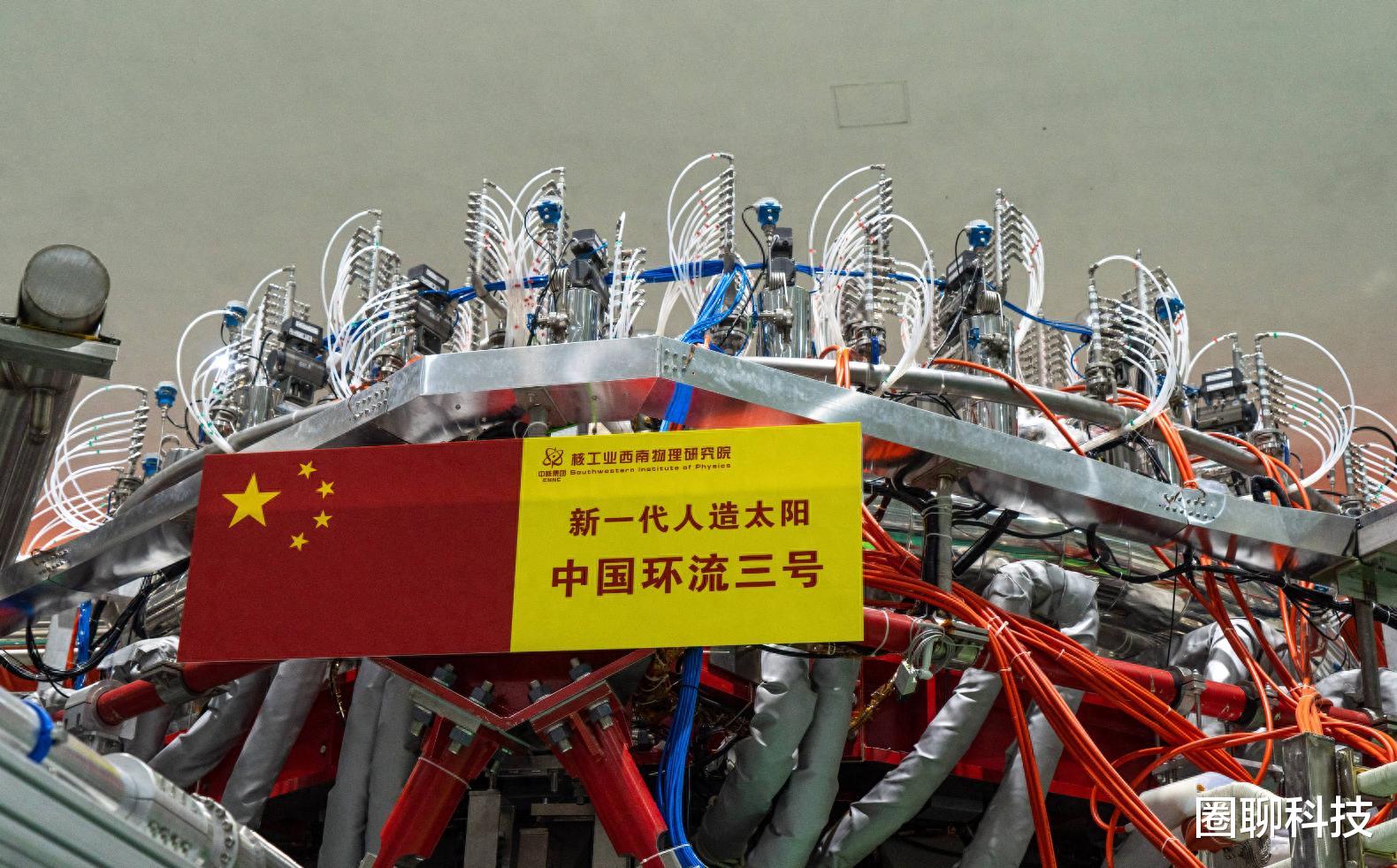

从跟跑到领跑:中国核聚变技术弯道超车在成都核工业西南物理研究院的实验大厅内,直径8米的“中国环流三号”犹如银色巨环,其自主研发的高功率微波回旋管正以2.5兆瓦功率持续加热等离子体。

与太阳内部1500万度的自然聚变环境不同,该装置通过超强磁场将氢同位素约束在真空环境中,创造出比太阳核心温度高10倍的极端条件。

更令人振奋的是,四川科研团队同期攻克聚变堆“燃料棒”技术,成功实现氚增殖剂正硅酸锂小球与中子倍增剂铍小球的工程化生产,这意味着未来聚变电站所需的氚燃料将实现自持循环,彻底打破“燃料卡脖子”困境。

对比国际技术格局,美国国家点火装置(NIF)虽在2024年通过激光惯性约束实现净能量增益,但每次实验间隔需数周且能量转化效率不足1%,而中国的磁约束技术已实现403秒稳态高约束等离子体运行,工程化进程明显领先。

这种“你打闪光灯、我造永动机”的技术路线差异,在资本市场引发强烈反响,消息公布当日,中核集团关联上市公司股价平均上涨4.3%,而美国核聚变概念股普遍下跌2.8%。

技术突围:从实验室到产业链的全链条突破在合肥科学岛,另一台“人造太阳”东方超环(EAST)正进行仪器设备更新改造,其曾创下1亿摄氏度1000秒“高质量燃烧”的世界纪录。

如今中国科学家将两项顶尖装置的技术成果深度融合,自主研发的高压电源系统可实现120千伏直流输出,中性束注入加热功率达7兆瓦,这些“硬核科技”让我国首次掌握可重复的亿度级放电控制能力。

与此同时,产业链协同创新正在加速,上海光机所研制出纯度达99.9999%的光刻机用高纯石英砂,打破美国康宁公司垄断;华为昇腾AI芯片以千亿参数大模型训练效率超越英伟达A100,为聚变装置等离子体模拟提供算力支撑。

这种“基础研究+产业应用”的双轮驱动模式,使得中国在超导材料、精密制造等23个关键技术领域实现国产化替代,而美国能源部却因预算分歧,将ITER项目拨款削减了18%。

全球竞速:人类能源革命进入倒计时国际热核聚变实验堆(ITER)计划总干事巴罗伊感叹:“中国团队交付核心部件的速度比原计划提前了9个月”。

作为承担ITER项目18%采购包任务的主力军,中国不仅完成增强热负荷第一壁首件制造,更将“双亿度”实验数据共享给全球科学家,推动全人类聚变研究进程。

反观美国,尽管私营企业投入增加,但其国家点火装置2024年仅完成4次有效实验,而“中国环流三号”同期已完成15万次放电测试。

在这场关乎人类命运的科技竞赛中,时间表愈发清晰——我国计划2035年建成聚变工程实验堆(CFETR),2050年前实现示范堆发电,而美国能源部最新报告显示,其原型堆建设至少要推迟至2045年。

这种代际差距,从人才储备可见一斑:中国核聚变领域博士数量是美国的3.2倍,合肥、成都两大研究基地每年培养专业工程师超2000名。

未来已来:清洁能源自由不再是梦当特斯拉因稀土断供推迟柏林工厂量产时,中国已将稀土永磁材料产能提升至全球95%;当欧美为锂矿争夺剑拔弩张时,我国“人造太阳”已掌握从海水中提取聚变燃料氘的技术。

中核集团专家段旭如展望:“到本世纪中叶,一度核聚变电力的成本有望降至0.3元以下,相当于现在风电价格的1/4。”

此刻,凝视着“中国环流三号”装置内璀璨的等离子体光芒,我们仿佛看见文明的跃升——那里没有碳排放的阴霾,没有能源危机的焦虑,只有如太阳般永恒照耀的清洁能量。

正如参与ITER项目的法国科学家菲利普所说:“中国正用集体智慧和工程奇迹,为全人类按下能源自由的加速键。”

在核聚变竞争中,中国对比欧美已经明显取得了优势,对此你们是怎么看的呢?

核聚变主要是得不到正输出

这已经是八万八千次突破了,在来个N次方就真的行了!

临死前能看到