当你的手机电量始终定格于100%,当无人机在云端缓缓盘旋,历经了半个世纪这么长的时间,当心脏起搏器与生命保持着同频的共振状态,并且不需要进行更换的时候——这并非是科幻电影里的设定,而是由中国核电池技术的突破所描绘出的未来景象。

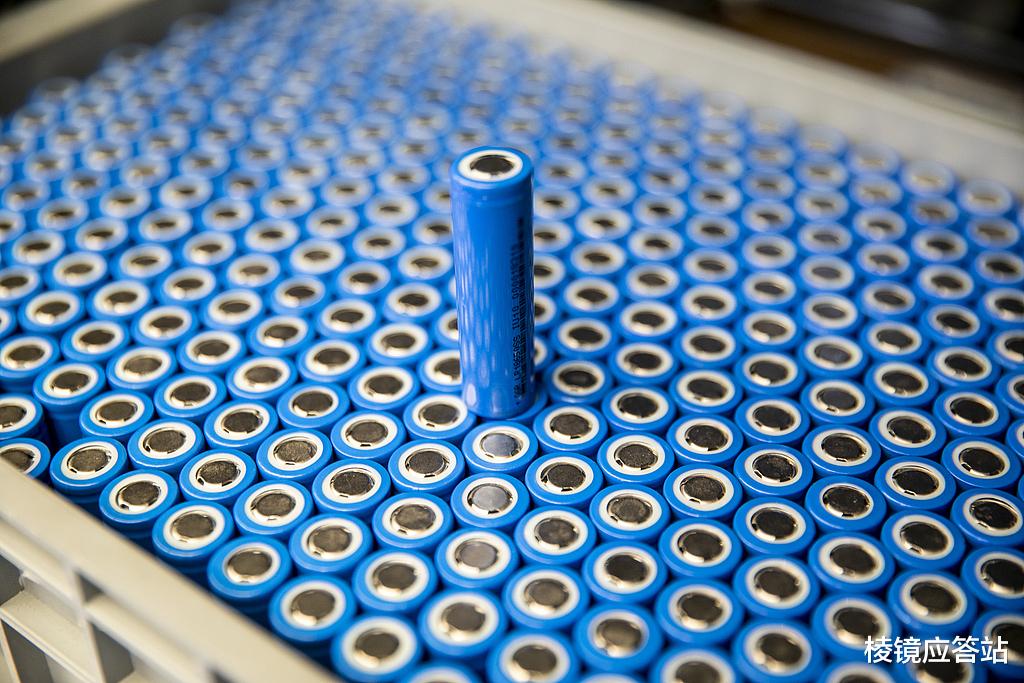

美国Gizmodo网站,近日聚焦北京贝塔伏特公司研发的镍-63核电池,这项号称“50年免充电”的技术正在引发全球能源体系的深层震荡。

在这场看似具有颠覆性的技术革命背后,隐藏着新材料的突破,地缘政治的博弈以及能源权力的重构这三重叙事。

一、金刚石半导体:材料科学的战略突围

在核电池技术突破的光环之下,金刚石半导体模块的产业化应用才是真正的技术制高点。传统核电池,受限于硅基半导体对于β粒子的捕获效率,输出功率,长期停滞在微瓦级。而北京贝塔伏特公司采用化学气相沉积法培育的金刚石薄膜,其载流子迁移率,是硅材料的3倍以上,将能量转换效率,提升至32%。这种人造金刚石,不但具备抗辐射的特性,其热导率呢,更是铜的5倍,将同位素衰变过程中的散热难题给完美地解决了。

这项突破的本质,是新材料对传统能源范式的一种“降维打击”。当美国仍在探索碳化硅半导体之际,中国已率先实现了金刚石半导体在核电池领域的商业化应用。据中科院合肥物质科学研究院2023年所披露的数据,其研发的立体结构金刚石半导体器件,使单位体积输出功率,相较于平面结构,提升了470%。这种技术代差,正于悄然之间重塑着全球半导体产业的竞争格局。

二、能源自主权:地缘政治的隐形战场

镍63同位素的选择,暴露出了深层次的战略考量。相较于美国航天器常用的钚-238半衰期87.7年镍63的百年半衰期看似更优,但其真实价值在于构建独立的同位素供应链。全球90%的镍63产能,集中在中国四大核反应堆,而钚238的生产,受制于《核不扩散条约》。这种能源自主权的争夺,于俄乌冲突致使,全球铀价呈现大幅上涨态势的情况下,更具实际意义

更精妙的是技术路线的"去美国化"设计。通过采用金刚石半导体替代传统的碲化铅热电材料,中国成功绕过了美国对III-V族半导体材料的出口管制。

根据清华大学核能与新能源技术研究院的测算,新技术的材料成本,相较于传统核电池,降低了62%,但是辐射防护标准,反而提升到了医用级。

这种“低成本还高安全”的技术特点,正一步一步、悄无声息地对西方在核技术领域的话语权体系产生动摇。它就像一颗默默埋下、静静等待的种子,在无形之中,缓缓地扭转了原本的态势,并且呈现出极为强大的影响力。

三、电力民主化:能源权力的底层重构

当贝塔伏特宣称2025年量产1瓦级核电池时,其真正颠覆性在于电力供给模式的根本变革。1瓦功率看似微不足道,却足以驱动LoRa物联网终端持续工作50年。

在智慧城市领域,这意味着,交通信号灯,以及环境监测器等基础设施,将彻底摆脱电网的约束。华为于2024年发布的《6G白皮书》中预测到2030年,核电池将支撑起万亿级智能节点的边缘计算网络。这里的核电池拥有极为强大的能量供应能力,能够给海量的智能节点给予稳定的计算支持。

这种变革正在解构传统能源权力结构。在非洲偏远地区,搭载着核电池的医疗冷藏柜,可将疫苗的保存期,延长20倍;在南海深处,自主进行供电的海洋监测浮标,能持续地工作,半个世纪。

这些应用场景背后,是能源供给,从集中式的电网,向分布式的节点,进行着范式转移。英国《经济学人》指出中国通过核电池技术,正在构建"无插头时代"的新型数字基础设施标准。

四、技术乌托邦背后的现实困境

在技术狂欢的表象下,核电池民用化面临三重悖论。首先是能量密度的物理极限,即便将BV100电池的100微瓦功率,提升万倍至1瓦,其能量密度(15kJ/cm³),仍不及锂电池的110。其次是成本困局,镍63的现价,高达2000美元克,制造1瓦核电池,需要至少10克放射性物质,仅材料成本,就超过苹果手机售价的30倍。

更关键的是,监管方面存在着巨大的鸿沟。现有的《放射性同位素管理条例》,把民用核电池的审批周期设定在了18-24个月,而这与消费电子产品快速的迭代速度,产生了根本上的冲突。

这些困境,较为明显地揭示出了技术突破与商业落地之间存在着的,那极为巨大的鸿沟。中国工程院院士潘自强所作出的论断,可谓是一针见血:“核电池的价值,并非在于去替代锂电池,而是在于能够开辟出全新的,一片应用维度。”

在深海传感器、太空探测器等这样特殊的领域里,核电池的确具备着不可替代的特性。不过倘若只是幻想它能颠覆消费电子市场,那就忽视了基础物理规律以及商业逻辑所给予的基本约束。

这场核电池革命,本质上是一场,经过精心谋划的技术宣言——它宣告了,中国在新材料与核技术相交叉的领域里的技术话语权,不过未必能带来消费市场的即刻性变革。

当西方媒体惊呼“插头时代的终结”之时真正的变革,正于实验室与产业政策的深水区,默默地、悄然地发生着。

或许50年后,当第一代核电池完成它的衰变周期之时,我们终将清晰地看到:技术突破的价值并非在于彻底颠覆现实,而是在于进一步拓展人类想象力的边界。这场无声的能源变革,正在描绘,具有东方智慧的创新模式。

(注:本文依据公开信息及报道进行深度分析,旨在分享知识和提供信息。)