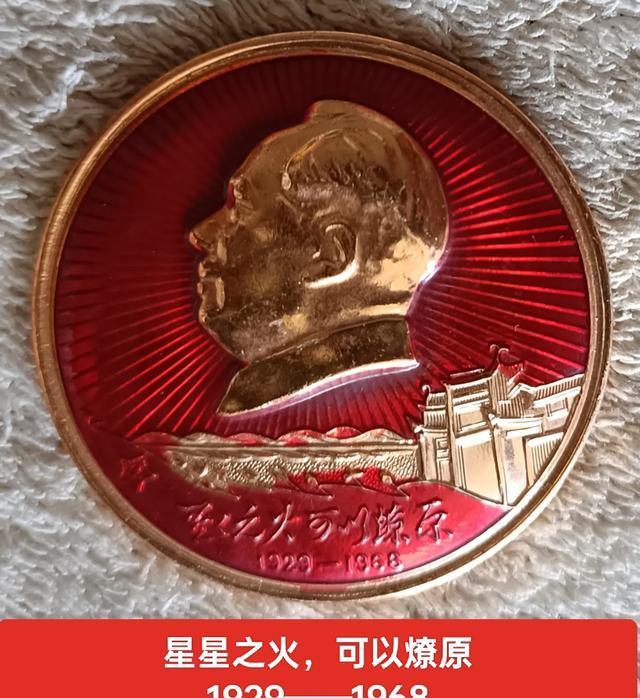

这是一件铭刻:为纪念毛泽东主席在于都召开万人大会39年之际而制作的纪念章。纪念章的形状为圆形,象征着毛主席如同我们心中的光芒四射的太阳。其中心位置是一枚毛主席左侧面部的浮雕,熠熠生辉,光芒万丈。浮雕下方雕刻着飘扬的红军旗帜,以及毛主席在江西于都的旧居场景,并附有毛主席的亲笔题词:“点点火星,足以燃起大火”。

1929年至1968年间自1929年起,世界进入了一个全新的历史阶段。这一时期的开始伴随着全球经济的重大波动,尤其是那场著名的经济大萧条,对各国产生了深远影响。各国政府与经济体开始探索新的复苏之路,力求在困境中寻找转机。随后的岁月中,科学技术取得了显著进步。新的发明不断涌现,为人们的生活带来了诸多便利。这些技术革新不仅推动了工业的发展,也促进了社会结构的变革。人们开始更加重视教育与科研,以期在未来占据更有利的地位。在政治领域,这一时期同样见证了诸多变革。许多国家经历了政治体制的调整与改革,旨在提高治理效率与民众福祉。国际间的合作与交流也日益频繁,各国开始共同面对全球性挑战。文化与社会方面,多元化趋势愈发明显。各种思想流派与艺术风格层出不穷,丰富了人们的精神世界。同时,随着社会流动性的增强,不同阶层之间的界限逐渐模糊,社会结构趋于多元化。此外,环境保护意识在这一时期也开始萌芽。人们开始意识到自然资源的有限性,以及过度开发可能带来的后果。因此,一些保护自然环境的行动与倡议逐渐兴起。直至1968年,这一时间段内,世界经历了从经济波动到科技革新,再到政治、文化与社会等多方面的深刻变革。这些变化不仅塑造了当时的世界格局,也为后续的发展奠定了重要基础。

纪念章背面刻字:缅怀伟大领袖毛泽东于都万人大会39周年纪念

1968年4月18日记录在1968年的日历上,4月18日这一天悄然来临。这一天,没有特别的节日标记,也没有重大的历史事件被预先注定,但它仍然是时间长河中一个不可或缺的时间节点。当时的社会背景如常,人们在各自的轨迹上忙碌着,为生活奔波,为梦想奋斗。这一天的天空或许晴朗,或许有云,但这些自然的景致并未在历史记载中留下深刻印象。街道上,车辆往来,行人匆匆,城市的节奏并未因这一天的到来而有所放缓。在乡村,农民们可能正在田间劳作,播种着希望的种子,期待着秋天的丰收。学校的教室里,学生们正襟危坐,听着老师的讲解,汲取着知识的养分。工厂的车间里,工人们熟练地操作着机器,为国家的建设贡献着自己的力量。尽管这一天看似平凡,但它对于每个人来说都有着独特的意义。或许有人在这一天迎来了生命的开始,有人在这一天收获了爱情的甜蜜,也有人在这一天经历了人生的转折。每一个瞬间,都是时间赋予我们的宝贵礼物。1968年4月18日,就这样静静地存在于历史的长卷之中,它或许不是波澜壮阔的一天,但它却是无数普通人生活中不可或缺的一部分。这一天,和无数个其他日子一样,共同构成了人类历史的丰富多彩。

原图描述的是一个关于日常通勤场景的调查结果。结果显示,大多数人倾向于选择公共交通工具作为通勤方式。具体来看,地铁因其准时、高效的特点,成为了最受欢迎的通勤工具,占据了35%的比例。公交车则紧随其后,以30%的比例成为第二大通勤选择,这主要得益于其广泛的线路覆盖和相对低廉的价格。此外,自行车作为一种环保、健康的出行方式,也受到了不少人的青睐,占据了15%的比例。而出租车和小汽车则分别占据了10%和5%的比例,这部分人群可能更注重出行的舒适性和便捷性。值得注意的是,还有5%的人选择了步行作为通勤方式,这可能是因为他们的住处离工作地点较近,步行即可轻松到达。从整体来看,公共交通工具在通勤中占据了主导地位,反映了人们对于高效、经济出行方式的追求。

1929年春季,毛泽东与朱德指挥红四军,彭德怀带领红五军进入于都地区,协助建立了该地的首个红色政权,即于都县工农兵政府。期间,在于都县城东侧门外的一处沙地上,举行了一场规模盛大的集会,参与者达万人。会上,毛泽东发表了重要演说,随后,全县范围内广泛开展了打击地主、分配土地的运动,这一运动迅速而热烈地展开。

毛泽东是中国共产党内首位成功解答中国红色政权存在原因这一中国革命核心议题的人物,且至今无人能及。他倡导自主发展道路,提出“以工农为基础,实行武装割据,由农村逐步包围城市”的战略。在理论层面,他为中国共产党创新了政治理念与思想体系。军事方面,他建立起党自己的军队;经济层面,则实现了对共产国际依赖的摆脱。

他强调,无论是政党、国家,还是民族乃至个人,若缺乏经济上的自主,其他一切都如同缺乏基础的建筑。毛泽东的策略是“打击地主,分配土地”,这一做法不仅奠定了红色政权的群众基础,也成为中国共产党实现经济自主的关键。唯有拥有自主的经济支撑,才能确保政治与军事上的独立性,进而自主选择领导人,制定适合自身的发展道路。在这样的前提下,毛泽东提出了影响深远的观点:“微弱的火种,足以引发燎原之势。”

从井冈山至中央苏区期间,毛泽东高度重视土地改革,亲自推动并落实了四项土地法规。初抵井冈山后,毛泽东依据实地调研与经验总结,在1928年末制定并执行了《井冈山土地法规》。这是中国共产党首次以成文形式确立的土地法规,标志着农民“耕有所得”的权利首次被法律化并付诸实践,赢得了苏区民众的广泛支持。随后,他又主导颁布了《兴国土地法规》(1929年4月)、闽西的《土地处置决议》(1929年7月)以及《赣西南土地法规》(1930年2月)。在这些法规的推动下,赣南和闽西地区迅速展开了大规模的土地分配工作,民众积极投身于分田分地的热潮之中。

土地革命广泛且深入地推进,让红军战士与人民群众切实感受到了实实在在的益处。井冈山与中央苏区,逐渐转变为一个充满梦想与希望的新天地,一个只要通过努力奋斗就能实现理想的地方。

实施“剥夺地主财富、分配土地给农民”的政策,确保了革命根据地民众的经济福祉。鉴于农民构成了中国人口的主体,中国革命的核心议题便是农民问题。而农民问题的关键在于土地,因此,推行土地改革,成为了保障农民最大经济利益的关键举措。