在毛主席看来,谁最能称得上“打仗高手”?

1961年的时候,英国的大将军蒙哥马利来到了中国,他夸毛主席打仗打得特别好,简直是“用兵有如神仙”。

毛主席笑着摇了摇头说:“我那些战友里头,有个特别会打战的,淮海战役就是他一手策划指挥的,巧的是,他也是咱湖南的老乡。”

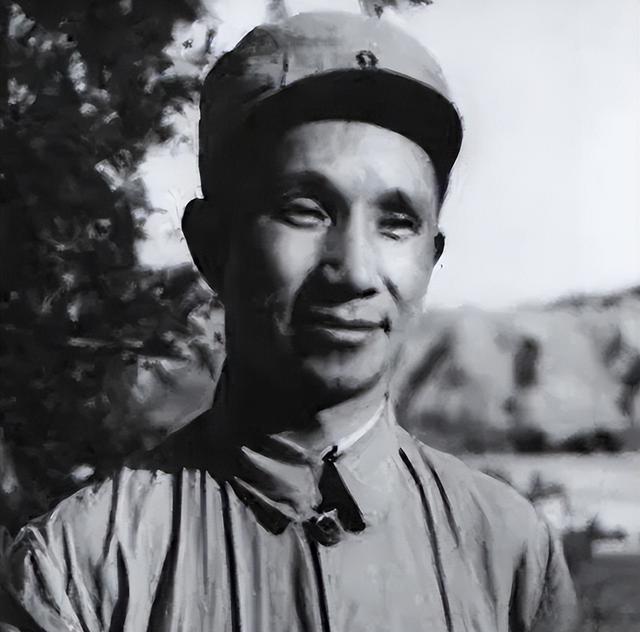

毛主席提到的那个人,就是打仗如神助的开国大将粟裕。

但是,新中国成立后,粟裕并没有被封为元帅,而是被授予了“大将”的军衔。由于这个军衔的限制,他在军队中的最高职位只达到了解放军总参谋长和军委常委。

1979年的时候,叶剑英大力推荐粟裕出任中央军委副主席的职位,不过最后粟裕只被任命为全国人大副委员长。

为啥“百战百胜”的粟裕没能评上元帅,也没当上副主席呢?说起粟裕,大家都知道他是个打仗特别厉害的人物,但为啥他没评上元帅,也没当上副主席,确实挺让人纳闷的。首先说说元帅这事儿。评元帅可是个大事情,得考虑好多方面。粟裕虽然打仗打得好,但可能其他方面的条件或者贡献还没达到评元帅的标准。毕竟,元帅不仅仅是看军事才能,还得综合考虑其他各种因素。再来说说副主席的事儿。这个位子也很重要,不是光凭军事才能就能当上的。可能粟裕在某些方面或者某个阶段的表现,还没达到当副主席的要求。或者,当时有其他更适合的人选,所以粟裕就没能当上。总的来说,粟裕虽然没能评上元帅,也没当上副主席,但他的军事才能和贡献是大家都公认的。他在战场上立下的赫赫战功,也是不会被忘记的。

【战神粟裕:我只是毛主席领导下的“沧海一粟”】

1944年那会儿,毛主席在延安听说了粟裕在车桥战役里打得漂亮,赢得了大胜利,他心里头那个高兴啊,就说:“粟裕这小子,从当兵的一步步干起来,以后带四五十万大军打仗,肯定没问题!”

毛主席眼光独到,用人从没出过错。

苏中战场上,粟裕大展身手,创造了连续七次战斗全胜的辉煌战绩。紧接着,他又在宿北、鲁南和莱芜的战役中大放异彩,屡次立下赫赫战功。

在孟良崮那场大战里,粟裕厉害得很,一下子就把国民党那个挺牛的“五大主力”里的整编第74师给全歼了。

粟裕打算一举拿下胜利,他在济南战役里采取了包围重点、引诱增援的战术,目的是要一举歼灭国民党在江北的所有能战斗的队伍。

不过,国民党军队胆怯畏战,对济南的增援行动相当迟缓。

尽管我军打赢了济南战役,但最开始的战斗计划并没达成。

粟裕大胆决定,不顾常规指挥,直接提出了他的看法,并推动了淮海战役的打响,最终成功消灭了国民党40多万军队。

在解放战那会儿,粟裕从鲁中地区一路冲锋陷阵,直接打到了上海,整个过程里他都没吃过败仗。

按照陈毅的说法:“粟裕将军在指挥战役时,总是能赢,而且他的战术越来越出人意料,战斗打得也越来越精彩。”

1949年,新中国刚成立那会儿,他可真是风光无限,好事儿一件接一件。不光当上了华东军区的副司令,还成了华东军政委员会的副主席,而且,解放台湾的大任务也落到了他的肩上。

不过说到底,粟裕还是那个粟裕。

他从来不会因为自己的功劳而骄傲自大,老跟旁边的人说:“我能为革命出点力,全靠毛主席和中央军委的英明指导,还有各野战军的紧密配合,以及无数指战员们的流血流汗,再加上广大老百姓的大力帮忙。我自己啊,也就只是个小角色,不起眼得很。”

粟裕那种特别能包容的心态,让毛主席更加看重他。

毛主席曾直接对陈毅说:“粟裕啊,他既不是樊哙那样的猛将,也不是韩信那样的智谋之士,我更不是刘邦那样的君主。粟裕,他就是粟裕本人,是我们人民解放军中的出色将领,更是咱老百姓心里的好孩子!”

朝鲜战争一开打,毛主席心里头首先蹦出来的志愿军领头人,那就是粟裕。

不过,粟裕的脑袋里还有没拿出来的弹片,疼得他受不了,实在是没法再上战场打仗了。

毛主席对此挺理解的,他说:“病还是挺重的,真的很让人挂心。现在新任务也不那么急,你就好好养病,等病全好了再说。至于休养的地方,要是青岛合适就在青岛,青岛不合适的话,就来北京,你自己看着办吧。”

粟裕的病情变得挺重,导致他只能干点轻松点的活儿。

所以,粟裕后半辈子最看重的两个地方,就是总参谋部和军事科学院。

【当官、评衔,粟裕:我只嫌高,不嫌低!】

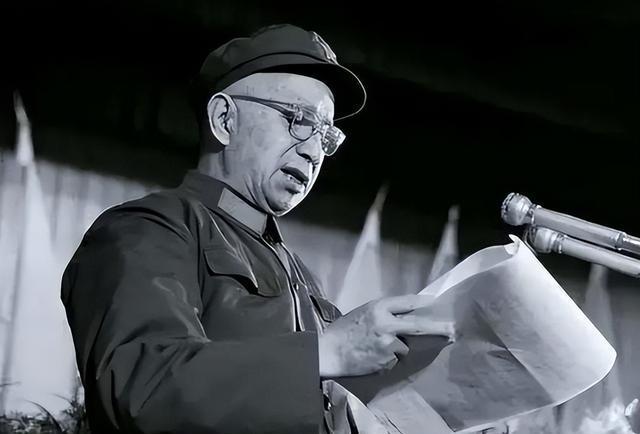

1976年,国际上那叫一个复杂多变,军委的副主席叶剑英特地对粟裕说:“这时候啊,咱们得把眼睛瞪得圆圆的,耳朵竖得直直的,鼻子也通气儿通得好好的,就是嘴巴得管紧了,别乱说话!”

粟裕担任军事科学院的头儿和全国人大解放军代表团的领队后,牢记叶剑英的指导,一边跑到全国各地的军事单位和部队去做实地调研;另一边则忙着制定“将来对抗侵略战争”的周全方案。

每次取得新进展或者新发现,粟裕都会立刻跟叶剑英说一声。

叶剑英和毛主席对粟裕都相当器重。

在军事科学院的时候,叶剑英就特别看重粟裕。

1958年9月份,叶剑英在常委会上迎接粟裕时,他没喊粟裕同志,也没称他为粟副院长,而是直接称呼他为粟总。

这种叫法,是从叶剑英嘴里说出来的,真的挺特别。

在这次会上,叶剑英做了个决定,把军事科学院平时的活儿,都交给粟裕来管。

之后,粟裕的助手鞠开,经常带着粟裕去探望叶剑英,叶剑英呢,每次都亲切地叫粟裕为粟总。

叶剑英心里头老琢磨着,粟裕在部队里的职位,怎么着也得再往上挪一挪。

1979年那会儿,粟裕跑到烟台去探望叶剑英,他俩坐在一块儿聊了好一阵子。

叶剑英说,等回到北京,他要给中央写封信,推荐粟裕担任中央军委的副主席。

现在军委的副主席就剩下叶剑英、刘伯承、徐向前和聂荣臻这四位了。

粟裕是大将里的头一号人物,他绝对有能力胜任这个重要职位。

叶剑英是老一辈的领袖,说话很有分量,他推荐的人大家都很看重。

不过,粟裕最后并没有坐上军委副主席的位置,而是当上了全国人大常委会的副委员长。

那这事儿到底是怎么个情况呢?

主要的原因,其实是粟裕自己不愿意干这个,他的头疼问题,随着年龄一点点变大,也越来越厉害了。

每次犯病,我就只能拿头往墙上撞,或者拿冷水往头上浇。

当中央向粟裕征求意见时,粟裕直说,自己可能干不了这活儿。

粟裕到底患的是啥病症呢?

1984年,粟裕离世后,家里人去火化场收拾骨灰,结果在头骨里找到了几片乌黑的薄片。其中一片大概有黄豆那么大,另外两片就跟绿豆差不多。

我瞅了一眼,没想到是三块碎了的弹壳。

这三片金属碎片,是粟裕在54年前赣南那场激烈战斗中受伤时留下来的。

说实话,粟裕他从来就没把当大官、拿厚薪看在眼里,他觉得只要能实实在在为人民做点事,那就足够了。

1955年的时候,毛主席讲过这么一句话:“男子汉大丈夫,平时不容易掉眼泪,但这到了授衔的那一刻,可能就忍不住了。”

有些人评上了大校还不知足,非得要个少将的衔;有的人呢,少将评上了还不满意,又瞄着中将的位置。

然而,同样存在着许多品德高尚、行为正直的英雄人物。

举个例子,像毛主席、周总理他们,都主动说不要军衔了。叶剑英觉得自己给个大将头衔就顶天了。还有许光达,听说自己要当大将,连续给毛主席写信,非要降为上将不可。

在正式评定军衔前,有风声传出来,说粟裕可能会被授予元帅的荣誉。

就连黄炎培、邵力子这些非党内人士,也都觉得粟裕绝对应该被授予元帅的称号。

秘书鞠开把资料递给了粟裕,心里琢磨着他应该会挺开心。

真没想到,粟裕的脸色一下子阴了下来,他直接说:“给我评个大将就挺不错了,元帅啥的,我可不稀罕。对我来说,职位是宁低勿高。”

然后,粟裕认真地告诫大家:“以后别再聊这些无聊的话题了,全都是些没意义的琐事,能有啥收获呢?”

【两辞司令,一辞元帅,毛主席:难得粟裕!壮哉粟裕!】

1955年,在中南海的颐年堂里,毛主席跟周总理、朱老总他们几个领导聊起粟裕该授啥军衔。他说:“粟裕啊,论功劳、论资历、论本事、论品德,当个元帅那是绰绰有余。解放战争那会儿,谁不知道华东有个粟裕啊!”

周总理开口说道:“不过啊,粟裕已经写信来,说自己不想当元帅了。”

毛主席很有感触地讲:“有的人啊,战场上连命都能豁出去,可到了现在,就为了肩膀上那颗小星星,非得争个你死我活,闹腾个不停,这究竟图个啥嘛!”

朱老总乐呵呵地讲:“肩上要是少了个星星,那脸上可就没面子咯!大家伙儿都是一块儿当的兵,谁也没少出一份力,回到家老婆还得念叨这事儿呢!”

毛主席情绪激动地说着:“粟裕真是难得!太了不起了,粟裕!他三次都推辞了元帅之位,这得有多大的胸襟啊!”

周总理也讲过:“粟裕两次谦让司令职位,一次元帅头衔,这样的人才真的很难找,大将的位子,他还是得要坐!”

“非得做个大将军不可。”毛主席又说,“还得是头号大将军!”

毛主席曾提到过粟裕“三次拒绝元帅衔”,除了大家熟知的1955年那次授衔,还有哪两次呢?其实,粟裕的“三次辞帅”事迹,真的挺让人感慨。除了那次正式的授衔仪式,他之前还有两次明确表示过不愿意当元帅。具体是哪两次,咱们得好好说说。第一次,是在授衔前的某个时候,组织上曾考虑给粟裕很高的军衔,但他觉得自己并不够格,就主动推辞了。他说,自己还有很多不足,不能担此重任。第二次,是在授衔前的又一次讨论中,粟裕还是坚持自己的意见,觉得自己的贡献和成绩还不足以支撑起元帅这个头衔。他始终保持着谦逊和低调,不愿接受过高的荣誉。所以,加上1955年的那次,粟裕就有了“三次辞帅”的美名。这不仅仅是对他军事才能的认可,更是对他高尚品格的赞誉。

1945年的时候,粟裕力挺张鼎丞来当华中军区的头儿,也就是司令员,而他呢,甘愿做个副手,当副司令员。

1948年的时候,粟裕非要陈毅来当华东野战军的司令和政委,他自己呢,就先暂时管着司令和政委的活儿,当个代理的。

粟裕两次婉拒元帅之位,主要是出于两个考虑:一来,他觉得自己年纪尚轻,经历也不够深厚,比起张鼎丞、陈毅这些老前辈,自己还差得远;二来,他心里想的全是怎么打好仗。

粟裕跟他的妻子楚青讲过:“我之所以把司令的位置让出来,就是为了打仗指挥时能更方便些。”

他觉得,打仗这事儿得担点风险。身为带兵的指挥官,战前得做足功课,不能稀里糊涂就上战场。

另外一方面,别太小心眼了,不敢派特种部队出去,不然是不可能赢得胜利的。这就要求指挥官在发号施令时,必须确保下面的人听指挥,不违规。

粟裕觉得自己并没有那种“统帅”的大气派,他更适合做个“将领”,带好队伍就行。

粟裕这人,本事大,心里还老装着公家的事,这样的好手,哪个头儿能不喜欢呢。

除了毛泽东主席和叶剑英将军之外,周恩来总理也对粟裕十分器重。

1969年的时候,在中共的第九次大会上,粟裕被大家选为了中央委员。

后来,周总理特地找粟裕聊了一次:“粟裕啊,以后你就跟着我干吧,到国务院来!”

周总理诚恳地讲:“我这儿,实在是太缺人手了。”

粟裕不想给周总理添乱,就婉拒说:“我这辈子都在战场上打拼,对地方上的事儿真是一窍不通。”

周总理温和地说:“要是现在不会,咱们可以慢慢学着做呀!”

粟裕回答说:“那你帮我跟毛主席说一声,真要开打了,我还得冲到前线去!”

周总理乐呵呵地点头答应:“没问题,肯定的!”

中苏在珍宝岛发生冲突后,周总理说话算话,立马就派粟裕赶到了黑龙江。

要是真打起仗来,粟裕八成会亲自带兵上战场。

说白了,粟裕就是大家公认的“不败战神”。不管是毛主席还是陈毅元帅,都特别看重他的本事。就连被誉为“战神”的刘伯承,都觉得自己在打仗这块,比不上粟裕。

粟裕不光军事上有两把刷子,他的人品那也是没得说,相当出色。

粟裕这人,性格低调,从不争强好胜,也不会在别人低谷时踩一脚,他心里头装着的,满满的都是对国家的一片赤诚。