2024年10月11日,贵阳市中级人民法院内的空气格外沉重。

余华英拐卖儿童案重审开庭,整整7个小时的庭审,没有任何争辩、质问,甚至审判长的沉默,都未能撕裂这位冷酷罪犯的情感防线。

她低着头、眼神空洞、表情冷漠,没有丝毫悔意。

受害者杨妞花与家人及其他被拐儿童的家庭,心怀痛苦而愤怒地离开了法庭。

这场本该带来公正与救赎的审判,却再次将他们拉回了那段被撕裂的岁月。

在庭审过程中,余华英的每一句“不记得、不知道”,都像一把钝刀,不断在受害者的心上刮割。

不流泪、不道歉:罪恶背后的人性冷漠

庭审期间,余华英始终低垂着眼皮,全程保持着冷漠无神的状态。

面对杨妞花质问的“你还记得我吗?”时,她甚至露出半眯的眼神,那眼神中仿佛透露出一种恶毒的悔恨,“当年为何没有弄死你?”这样的表现,令人不寒而栗。

余华英的冷漠与麻木,并非源于无知,而是一种刻意逃避责任的表现。

她在对抗每一个揭露自己罪行的证据时,都努力将罪行推卸给已经去世的情人龚显良和丈夫王加文。

面对17名被拐儿童的控诉,她能将自己的记忆选择性地过滤,仅记得那些对自己有利的细节。

在审判席上的人贩子,将人性扭曲到令人难以置信的程度。

一个本应该传递温暖的母亲,却成为人贩子,将亲生儿子也当作筹码进行贩卖。

她冰冷的陈述、毫无歉意的态度,将每一位受害者家庭的心灵伤口再次撕开,并撒上了盐。

对抗法律程序的自我辩解:求生与狡辩

余华英在重审时,检方指控她拐卖了17名儿童,而她的狡辩、推脱在法律程序上显得漏洞百出。

她承认参与拐卖,但却将责任推给丈夫和情人,并声称“没有拿到钱”,这种话语在法律程序中显得苍白无力,然而却暴露出她强烈的求生欲。

法庭上的她,就像一只被逼到绝境的困兽,竭力寻找一丝生机,但这丝生机早已被她当年的罪恶所湮灭。

公诉机关的量刑建议仍然是死刑,余华英的狡辩无法掩盖她不可饶恕的罪行,特别是在她承认拐卖的事实,面对确凿的证据时,她却百般推诿、置若罔闻。

被拐家庭的无尽痛苦与希望的闪光

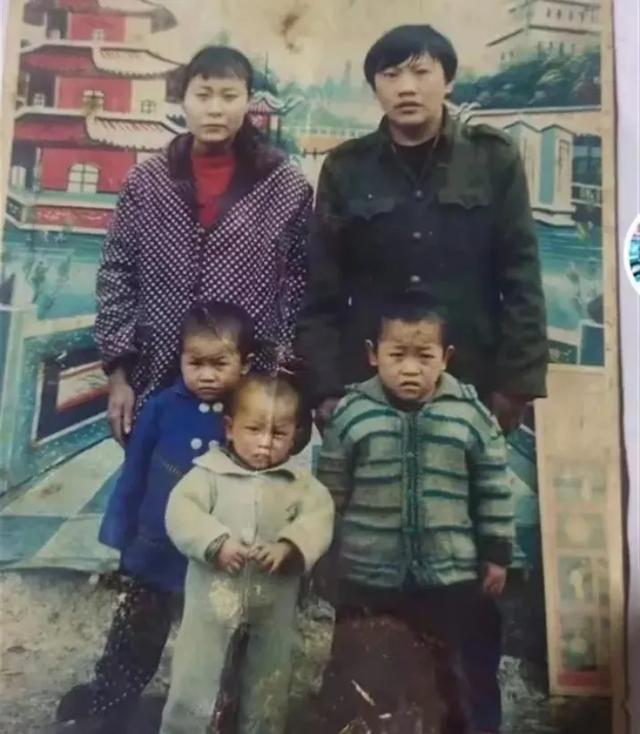

庭审外,几十个寻亲家长举着各自孩子的寻人启事,成为法庭外最沉痛的抗议。

一个母亲高举着寻人启事,她的女儿在失踪21年后,终于可能有了消息。

这份痛苦与希冀交织的母爱,让人不禁泪目。

李艳在失去女儿的21年里,从未放弃寻找女儿的希望。

每一次开庭、每一场人贩子的审判,李艳都带着寻人启事来到现场。

女儿周君的失踪,成为她生命中无法抹去的阴影。

这一次,在庭审直播时,一位来自湖北的女孩联系了她,说自己可能就是她的女儿。

李艳当时心跳得剧烈,仿佛握住了最后一丝希望。

她紧张得手脚颤抖,不住地问,“你还记得那条裙子吗?你被打了吗?”

女孩的简单回忆,似乎成为了李艳无数次梦回寻亲路的终结。

她想立刻去湖北,却又害怕那个曾经失而复得的女儿会再次离开。

法律与正义:如何惩罚恶魔?

余华英案件,涉及的不仅仅是法律层面的公正审判,更是社会伦理和正义感的再一次拷问。

这样一起牵动人心的案件,不仅影响着每一个被拐家庭,还触动着每一个旁观者的良知与正义。

社会舆论对余华英的冷漠与罪恶无不感到愤怒,正如杨妞花所言:“她从未悔过,也没有认错。

她的冷漠让我们更加坚定,她必须接受最严厉的惩罚。”

一个能够将人类最基本的情感——亲情,视为金钱交易的人,本身已经丧失了人性。

面对这样恶劣的犯罪行为,法律的惩罚不仅是维护受害者的利益,也是捍卫社会公正的重要标尺。

死刑之下,余华英没有悔改的机会,但每一位受害者都希望,她在离开这个世界前,能感受到他们无尽的悲痛与愤怒。

法律与良知的较量

余华英案再一次警醒了整个社会:对待人贩子,必须严惩不贷。

然而,法律无法抚平受害者家庭心中的伤痛,正如李艳那迟疑的决定,法律的公正无法挽回21年被蹉跎的亲情。

希望,在最终宣判中,正义能如利剑一般划破黑暗,还受害者们一个公道。

对这件事您怎么看?欢迎来评论区交流讨论,期待聆听您的观点。