1965年,毛主席邀请蒋介石回大陆,毛主席:你儿子可以当台湾省长

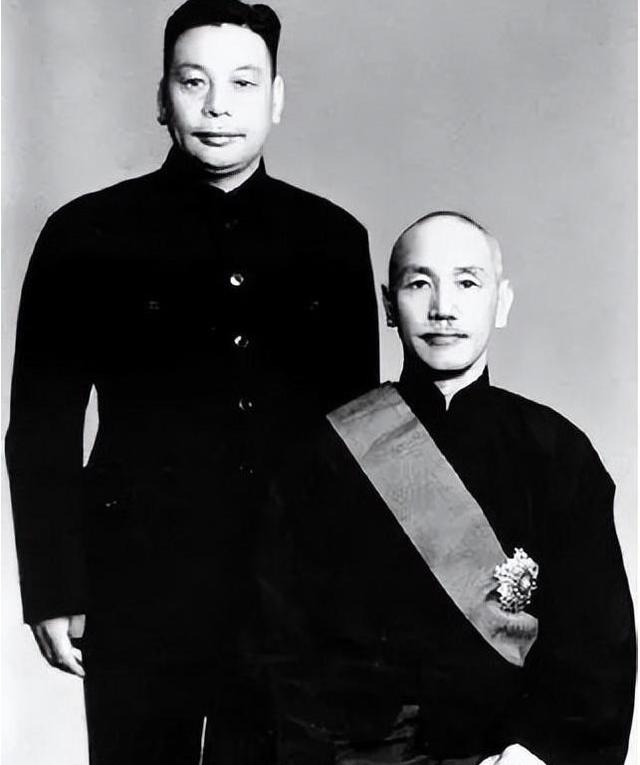

上世纪六十年代,两岸关系正处在一个微妙的历史时期。大陆方面多次释放善意,希望和平解决台湾问题。而台湾方面,蒋介石父子对于回归大陆的态度也在不断变化。特别是1965年,在李宗仁回归大陆受到热烈欢迎之后,两岸之间展开了一次鲜为人知的秘密接触。毛主席通过特殊渠道向蒋介石传达了诚意,甚至承诺"蒋经国可以担任台湾省省长"。这个承诺背后究竟有着怎样的政治考量?当时的国际形势如何影响着两岸关系?为什么这次看似充满希望的谈判最终未能成功?让我们走进这段尘封的历史,一探究竟。

一、国际背景与两岸关系概述(1949-1965)

1949年至1965年间的两岸关系,深深嵌入在复杂的国际冷战格局之中。1949年10月1日中华人民共和国成立后,台海两岸的对峙局面正式形成。美国最初对新中国采取"等待尘埃落定"的观望态度,直到1950年朝鲜战争爆发,才彻底改变了这一政策。

1950年6月27日,杜鲁门总统宣布派遣第七舰队进入台湾海峡,这一决定实质上阻断了解放军渡海解放台湾的军事行动。同年12月,美国与台湾当局签订《共同防御援助协定》,开始大规模向台湾提供军事援助。1954年12月,美台更进一步签订《共同防御条约》,使台湾正式纳入美国在亚太地区的军事同盟体系。

与此同时,国际共产主义阵营内部也在发生微妙变化。1956年赫鲁晓夫在苏共二十大上作出的秘密报告,开启了社会主义阵营内部分歧的序幕。1958年,中苏在对待台湾问题上的分歧逐渐显现。苏联支持和平解决台湾问题的主张,而这与中国大陆"解放台湾"的立场产生了某种程度的矛盾。

1958年8月23日爆发的金门炮战,不仅是两岸军事对抗的重要事件,更是国际冷战格局在台海地区的一次集中体现。美国在炮战期间向台海地区增派军舰,同时向台湾提供"响尾蛇"导弹等先进武器。而苏联则对此次军事冲突保持了审慎态度,仅在外交层面表达支持。

到了60年代初期,国际形势又发生新的变化。中苏关系持续恶化,1963年公开论战全面展开。美国在约翰逊政府时期,对华政策开始出现些许调整。1963年12月,美国国务院发表声明,表示愿意同中国进行接触。这些国际形势的变化,都对两岸关系产生了深远影响。

在此背景下,台湾当局的国际处境也在发生变化。1964年法国与中华人民共和国建交,成为西方大国中首个与新中国建交的国家。这一事件在国际上引起连锁反应,让台湾当局的国际地位开始面临挑战。同年,中国成功进行了第一次核试验,这一事件不仅改变了亚太地区的战略平衡,也使台湾当局对自身安全产生新的思考。

这一系列国际形势的变化,使得1965年成为两岸关系发展的一个特殊年份。一方面,国际冷战格局仍在持续,但力量对比正在发生微妙变化;另一方面,两岸都在寻求突破僵局的可能性,为后续的秘密接触创造了条件。

二、和平统一的多次尝试

1956年是两岸关系发展的重要转折点。这一年1月,中共中央提出了"一纲四目"的统一构想。"一纲"指和平统一祖国,"四目"包括两岸和平谈判、两岸经济文化交流、台湾地方自治权和台湾军队的安置问题。这一方案首次系统地提出了和平统一的具体设想,开启了两岸和平谈判的新篇章。

周恩来总理在同年4月通过外交渠道向台湾方面递交了详细的统一方案。这份方案中提出,在"一个中国"的前提下,可以保留台湾现有的社会制度和军队建制,并赋予台湾高度自治权。这一方案的特点是充分考虑到台湾方面的实际情况,体现了大陆方面在处理统一问题上的灵活性。

1957年至1963年间,著名学者曹聚仁在两岸之间进行了多次往来。作为一位德高望重的知识分子,曹聚仁利用其独特的身份地位,在两岸之间展开了一系列秘密穿梭外交。他多次往返于香港、台北和北京之间,传递双方的政治意愿,为两岸对话搭建了重要桥梁。

1963年下半年,曹聚仁通过香港渠道向台湾方面传达了大陆的最新立场。这次传达的内容包括:允许台湾保持现有建制、保障台湾军公教人员待遇、维持台湾现有生活水平等具体承诺。这些建议在台湾高层引起了相当的关注和讨论。

1965年初,前国民政府代主席李宗仁回归大陆,这一事件对两岸关系产生了重大影响。李宗仁回归后受到隆重接待,其待遇和安排向台湾释放了明确信号。李宗仁在接受记者采访时表示,大陆的发展和变化超出了他的预期,这些言论在台湾社会引起强烈反响。

同年4月,通过多个秘密渠道,包括香港、日本等中间地带的联络点,两岸开始了新一轮接触。大陆方面提出了更为具体的统一方案,包括保证台湾高度自治、维持现有社会制度、军队不裁不改编等承诺。这些建议比此前的方案更加细致和务实。

在这一系列和平统一尝试中,双方都表现出了相当的政治智慧。大陆方面的提议逐步细化和完善,从最初的原则性构想发展到具体可操作的方案。而台湾方面虽然公开场合保持强硬立场,但通过各种非官方渠道保持着与大陆的联系,这种双轨运作模式为后续谈判创造了条件。

这些和平统一的尝试,虽然没有立即取得突破性进展,但积累了宝贵的谈判经验,为1965年下半年的重要接触奠定了基础。特别是通过李宗仁回归这一事件,两岸都看到了和平解决分歧的可能性。

三、1965年秘密谈判的关键突破点

1965年的秘密谈判是在特殊的国际背景下展开的。这一年,美苏关系出现新的变化。越南战争的升级使美国在亚太地区的军事资源受到牵制,而苏联则开始调整其亚太战略。这种国际形势的变化为两岸谈判创造了一定空间。

7月份,通过香港的秘密联络渠道,大陆方面向台湾传达了新的谈判意向。这次谈判的特别之处在于,大陆方面首次明确提出可以让蒋经国担任台湾省长的建议。这一提议显示了大陆方面在处理台湾问题上的重大突破,体现了对台湾现实政治格局的充分考虑。

在具体谈判过程中,双方就五个关键问题展开讨论。首先是关于台湾地位的问题,大陆方面承诺给予台湾高度自治权;其次是军队问题,提出可以保留台湾现有军事体系;第三是行政体制问题,允许台湾保持现有行政架构;第四是人事安排问题,承诺妥善安置现有军政人员;第五是经济政策问题,保证维持台湾现有经济制度。

8月中旬,双方在香港进行了一次重要的秘密会晤。参与会晤的包括双方的授权代表,以及一些具有特殊身份的中间人。会谈中,大陆方面还提出了关于两岸经济合作的具体设想,包括开放直接贸易、建立经济特区等建议。

与此同时,两岸的民间交流也出现了新的进展。在香港,一些具有特殊背景的商界人士开始扮演起联络人的角色。他们往返于两岸之间,传递信息,探讨合作可能。这些非官方渠道的接触为正式谈判提供了重要补充。

9月份,国际舆论对两岸关系出现了新的关注。法新社等国际媒体报道了两岸可能展开和平谈判的消息,这些报道虽然没有得到双方的正式确认,但反映出国际社会对两岸和解的期待。一些西方国家的外交官也开始关注这一动向,并通过各种渠道表达了支持和平解决台湾问题的立场。

10月初,谈判进入关键阶段。大陆方面通过多个渠道向台湾传达了更为具体的方案。这个方案包括:允许台湾保持现有社会制度五十年不变;保证台湾的对外贸易自主权;维持台湾现有教育文化体系;保障台湾居民的财产权利等。这些提议都显示出大陆方面在处理统一问题上的务实态度。

同时,双方还就两岸文化交流达成了一些初步共识。这些共识包括:互相开放新闻记者采访、允许学术交流、开放探亲等具体事项。这些民间层面的交流提议,为推动两岸关系正常化提供了新的途径。

然而,就在谈判即将取得实质性进展的时候,国际和国内形势又出现了新的变化。美国政府通过各种渠道向台湾施加压力,而台湾内部对谈判的态度也出现了分歧。这些因素最终影响了谈判的进程。

四、谈判破裂的多重原因

1965年底的谈判破裂并非单一因素导致,而是多重因素共同作用的结果。首先从国际因素来看,美国政府在得知两岸秘密接触的消息后,立即采取了一系列干预措施。11月初,美国国务卿腊斯克突访台北,与台湾当局进行了长达三天的密集会谈。会谈结束后,美方宣布将向台湾提供新一轮军事援助,包括F-104战斗机在内的先进武器装备。

其次是来自台湾内部的阻力。台湾军方高层对谈判持强烈反对态度。1965年11月中旬,台湾军方一些将领联名上书,表达了对谈判的担忧。他们认为,任何形式的谈判都可能危及台湾的安全。这种内部压力直接影响了台湾当局的决策。

第三个因素是香港渠道的曝光。11月下旬,香港《明报》等媒体开始陆续报道两岸秘密接触的消息,这些报道引起了国际社会的广泛关注。信息的泄露使得原本低调进行的谈判失去了必要的保密性,增加了谈判的难度。

第四个因素是苏联的态度变化。1965年12月初,苏联驻华大使馆通过非正式渠道表达了对两岸谈判的关切。苏方担心中国统一后在亚太地区的影响力可能过大,这种担忧也影响了谈判的进程。

第五是经济因素的制约。当时台湾正处于经济快速发展时期,1965年的经济增长率达到8.9%。许多台湾工商界人士担心,与大陆的政治谈判可能影响台湾的经济发展和国际贸易关系。这种经济层面的顾虑也成为阻碍谈判的重要因素。

第六个因素是两岸在具体问题上的分歧。例如在军队整编问题上,大陆方面主张台湾军队必须更改番号,而台湾方面坚持保持原有体制。在行政区划问题上,双方对于台湾未来的行政级别也存在不同看法。这些技术性分歧虽然不是主要矛盾,但增加了谈判的复杂性。

还有一个重要因素是时间节点的选择。1965年底正值美国在越南战争中增兵,整个东亚局势趋于紧张。这种地区局势的变化,使得台湾当局在战略选择上更加谨慎。同时,大陆方面也开始将更多注意力转向越南问题,这在客观上影响了对台谈判的推进。

到1965年12月中旬,谈判已经完全陷入停滞。台湾方面通过香港渠道向大陆传达了暂停接触的信息。随后,双方的秘密联络渠道逐渐中断。原本有望取得突破的谈判,最终因为各种复杂因素的叠加而归于失败。

这次谈判的破裂表明,两岸统一问题不仅涉及双方的政治意愿,还受到国际格局、地区局势、内部因素等多重力量的影响。特别是在冷战背景下,任何重大的政治谈判都难以摆脱国际因素的制约。

五、谈判破裂后的两岸关系变化

1966年初,随着谈判的彻底破裂,两岸关系进入了一个新的阶段。1月份,台湾当局加强了金门、马祖等前线岛屿的军事部署,增派了两个步兵师的兵力。同时,台湾还在澎湖群岛建立了新的雷达站,加强了对海峡地区的空中监控。

大陆方面则采取了一系列新的政策措施。1966年2月,大陆停止了此前在福建沿海实施的特殊贸易政策,取消了对台湾渔民的优惠待遇。3月,大陆方面调整了对外宣传策略,增加了对台湾问题的舆论报道力度。

在国际层面,两岸的竞争也日趋激烈。4月,台湾开始在国际场合积极争取外交支持。当月,台湾派出多个外交代表团访问东南亚国家,寻求这些国家在台湾问题上的支持。大陆则通过各种渠道强化"一个中国"原则的国际认知。

1966年5月,一个重要的转折点出现。美国政府宣布增加对台军事援助,包括提供"尼克松计划"下的军事装备。这一决定标志着美国在台湾问题上采取了更为明确的立场。作为回应,大陆方面在6月调整了对美政策,减少了中美大使级会谈的频率。

在经济领域,两岸的隔绝程度进一步加深。7月,台湾颁布了新的贸易管制条例,严格限制与大陆有关的间接贸易。大陆则在8月出台政策,加强了对香港转口贸易的管理,实质上切断了通过香港进行的两岸经贸往来。

社会文化交流也受到影响。1966年9月,台湾当局收紧了探亲政策,严格限制台湾居民通过香港、澳门等地与大陆亲属联系。大陆方面则停止了此前在福建设立的侨务接待站,中断了对台湾同胞的特殊接待安排。

1966年末,两岸关系的紧张进一步加剧。11月,台湾在太平洋地区进行了大规模军事演习,展示军事实力。12月,大陆也在福建沿海地区举行了军事演练,进一步加强了军事戒备。

到1967年初,两岸已完全进入对峙状态。在此期间,原有的非官方联系渠道几乎全部中断。香港这一传统的中介角色也逐渐淡化。两岸之间的直接对话机制完全停摆,取而代之的是通过国际场合的间接交锋。

这一时期的两岸关系呈现出全面倒退的态势。政治上,双方都采取了更为强硬的立场;军事上,相互戒备升级;经济上,断绝往来;民间交流也陷入停滞。这种局面一直持续到70年代初期,才随着国际形势的变化出现新的转机。

这次谈判的失败及其后续影响,成为了两岸关系史上的重要节点。它不仅影响了60年代后期的两岸关系走向,也为日后两岸关系的发展提供了重要的历史借鉴。