1950年那会儿,天安门城楼上出现了一幅超大的主席画像,大家都盼着呢。画里的主席眼睛稍微往上看,好像在望着老远的地方,那眼神既有劲儿又温柔。这次画像的工作,是交给了一个叫辛莽的人,他以前在延安鲁艺教过美术。

现在,他兴高采烈地站在天安门城楼前,欣赏着自己费尽心思画的大幅肖像。突然间,人群里有人嘀咕了一句:“主席的一只耳朵看着有点别扭?”紧接着,旁边的人也跟着说:“是啊,还有眼睛往上挑,感觉怪怪的。”

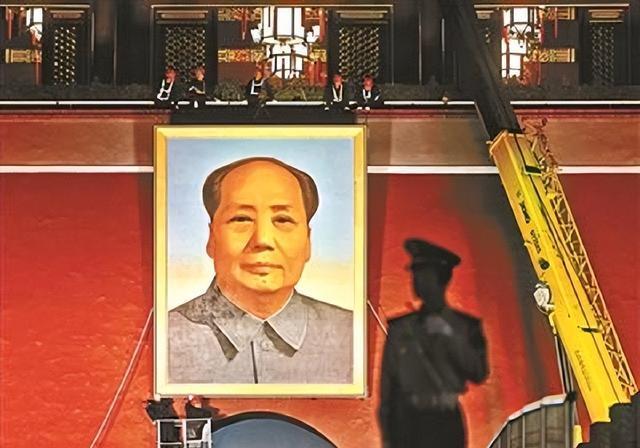

听了那样的评价,辛莽心里更觉得那幅画像不够好了,他连忙让人把画像拿走,重新画了一幅新的主席像。这次,主席的脸画得清清楚楚,眼睛也正视着前方。说起来,主席的画像为啥每年都得换一次呢?

【七版主席画像,仅一版沿用至今】

1949年10月1日那天,对每个中国人来说,都是个刻骨铭心的日子,很多人亲眼目睹了新中国的成立。

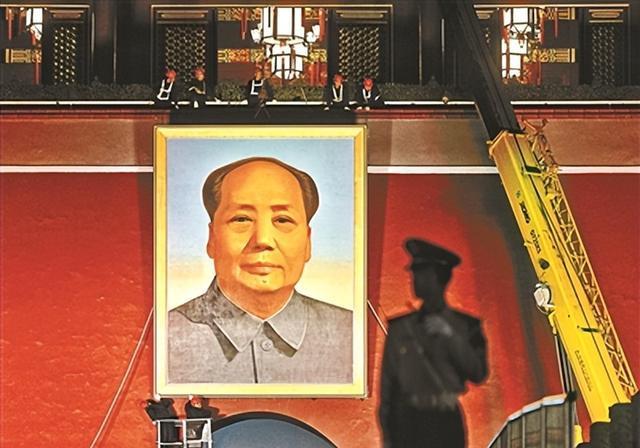

新的一天到来,天安门广场那砖红的城墙上,毛主席的大幅画像赫然展现。远远看去,就像大地上突然出现的一抹亮色,像是晨光在慢慢升起。在开国大典上,这幅画像可是个“大明星”,周令钊他们花了一个整月的时间,才把它搞定。

之前,董希文已经为主席画了两幅肖像,一次是在2月份解放大会上,还有一次是7月份七七事变纪念会上,但这两幅画都没能很好地表现出主席的独特气质和精神风貌。因此,这次轮到周令钊来画,他的责任可大了,因为他画的这幅肖像,是要让全国人民都看到的。

在画画那会儿,周令钊特别虚心,老听同行和学生们的想法。就连衣服上一个小小的领子,他也反复琢磨了好几遍,最终定下了那种挺括正经的中山领样式。

第二年,辛莽接手了画主席像的任务。他之前遇到过不少挑战,比如耳朵画得不太好看,还有人说他的画里没有群众的感觉。但经过一番努力,他终于画出了一幅让大家都满意的主席画像,赢得了好多好评。他画的那幅像,一直沿用到1952年。每年国庆节前,他都会亲自动手,再画一幅跟原来一模一样的主席像。

1953年,国内正热火朝天地进行三大改造,这时,给主席画像的任务落到了一位央美的大名鼎鼎的教授张振仕肩上。那一年,张振仕已经59岁了,要画一幅6米高、快5米宽的大肖像,对他来说确实是个挑战。但张振仕教授接到邀请时,一点都没犹豫,马上就点头答应了。

那时候,五一劳动节和十一国庆节,天安门广场上城楼的主席画像都会换成新的,算是过节的一种仪式。张振仕一接到画画的活儿,就立马行动起来,没日没夜地赶工。

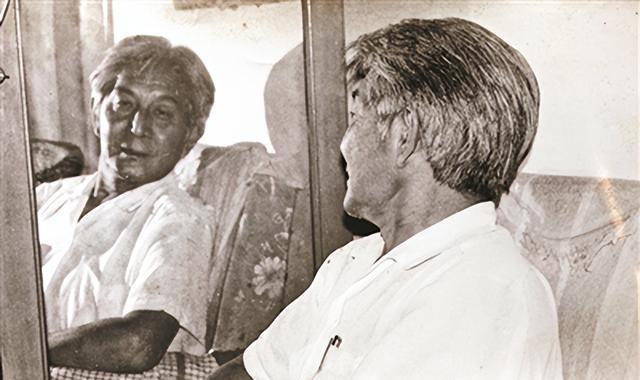

一到晚上没啥动静的时候,张振仕家小院的灯就特别亮堂。你推门一瞧,准能看见他正趴在桌子上忙活,那暗暗的灯光照在他脸上,一眼就能看出他有多认真。

到了1964年,张振仕终于把这非常重要的任务交给了王国栋,并且严肃叮嘱他,得认真画好主席的肖像,努力提升到一个新高度。从那以后的好多年,张振仕一直没放下自己的画画事业,到了1977年,他还专门给周恩来画了一幅坐在沙发上的侧面油画,并把这幅画当作礼物送给了周夫人的邓颖超。

王国栋接过了这个任务,就一直带着他的团队,负责给主席画肖像。到现在,城楼上每年换一次的毛主席肖像,都是出自王国栋之手,从没变过。

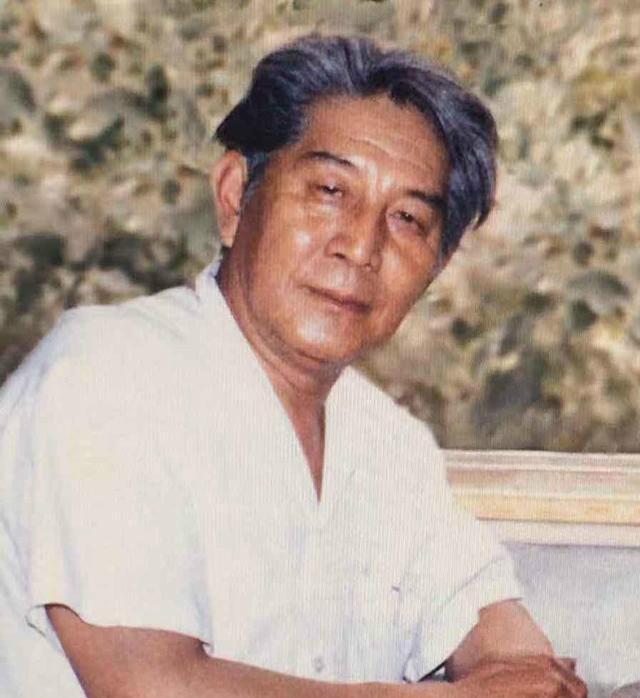

【主席画师:商人家庭里走出来的艺术家】

王国栋,1931年在北京的一个生意人家里出生,他们家族好几代都在做买卖,从小摊小贩干到了砂锅居这种大饭店,生意做得挺大。所以,王国栋的爸妈自然就想让他接着干这行,把家里的生意再做大做强。不过呢,王国栋天生对做生意不感兴趣,也没啥天赋,他满心满眼都是画画这事儿。

小时候,他老爱在课本上乱涂乱画,一开始画得没啥形状,颜色也搭配得乱七八糟。老师和爸妈都没太当回事,觉得这只是他小孩子家家的瞎折腾。后来,王国栋慢慢长大了,才明白自己原来是真心喜欢画画,于是就一个劲儿地央求爸妈送他去学画的地方深造。

家里世代做生意,画馆那点学费根本不算啥大钱。很快,王国栋就顺利进了家旁边的一个画画班。每天放学回家,一写完作业,他就往画馆跑。因为兴趣就是最好的动力嘛,王国栋对画画的热爱,并没有因为天天练习而减少,反而是越来越上瘾,最后干脆就走上了艺术这条道儿。

王国栋凭借着多年打下的底子,顺利考进了北京很有名的一所美术院校。四年的大学时光,让他在实践中积累了不少经验,也激发了他的创作灵感。他不仅学习成绩拔尖,还引起了北京一家美术公司老总的注意,所以一毕业就直接进了那家公司工作。

1964年的时候,张振仕先生因为上了年纪,感觉画毛主席的画像越来越吃力。于是,上头就打算找别人来干这个活,他们打算在北京美术广告公司里,挑一个能顶替张振仕的人来接着画。

现在,三十岁的王国栋,心里头热血沸腾,因为热爱自己的工作,也尊敬主席,他决定参加公司举办的画师选拔赛。为了准备好参赛的画儿,王国栋整天都在画主席的画像,时不时还会拿着主席的照片,对着画儿仔细比较和调整。

二十多年如一日,王国专心磨练画技,最终从众多高手中崭露头角,被选为给主席画肖像的首席画家。

没多久,王国栋就接到了头一个活儿,那就是给主席画张全新的、跟以前不一样的肖像画。在动笔画之前,王国栋碰到了好几个棘手的事儿,头一个就是挑啥颜料。这画得挂在外面半年到一年的,得扛得住风吹雨打、太阳晒,所以颜料得好。要是颜料不行,画挂不了多久就得坏,到时候再画又得费好多人和东西。

所以,王国栋连着跑了好几天的颜料市场,但啥也没找着。到最后,他一咬牙,决定自己动手做颜料试试。

王国栋靠自己学到的本事和一些专业书,经过好多次的失败尝试,终于做出了一种好用的绘画颜料。这种颜料特别耐用,不怕风吹雨打,还能让画一直保持原来的鲜艳颜色。

接着,王国栋动手画起了人像。他挑了一张主席直视前方的正面没戴帽子的照片,并且亲自见过主席后,一丝不苟地把主席的脸部特点和细微之处都记了下来。为了让画像活灵活现,跟主席的真面容一模一样,王国栋对每个小细节都不放过,就连眼下的细纹、头发的边缘都原原本本地呈现了出来。

另外,他通过巧妙运用光线明暗的差异,努力让整个画像的表面保持平滑,这样灰尘就不容易附着上去了。

到了收尾环节,就是得把各部分拼合起来。那时候技术条件有限,所以得把主席的大幅画像分成几块画布来制作,然后再拼到一起。这一拼,接缝的地方自然就显露出来了。

后来,王国栋又开始到处忙活,几乎走遍了大半个国家,最后在哈尔滨找到了一个合适的厂子,定做了一张6米长、5米宽的超大画布。他把新画布挂到了城墙上,然后每天都在临时搭的架子上画画,画几笔就得下来瞅瞅效果,瞅完了再爬上去继续画。

王国栋一番辛苦后,新画儿终于搞定了,一幅活灵活现的主席半身像展现在眼前。要说哪儿画得最像,那肯定是主席的眼睛,透着一股子温暖,看着人心里头特别有劲儿。

【代代传承,一生都在绘画中】

可能张振仕把重要任务交给了王国栋,王国栋很早就着手找自己的继承人了。他收了几个弟子,组建了一个专门画主席像的团队。这个团队的任务很明确,就是画主席的画像。教徒弟时,王国栋很有自己的规矩,他特别想让徒弟们学会不怕苦不怕累,还想让他们把这种精神用到画画上。

那时候,一帮刚迈出大学校门的徒弟,跟着他们的师父王国栋,一脚踏进了那个偏得不能再偏的山村。这帮学艺术的年轻人,家里条件普遍都还不错,基本都没摸过锄头。王国栋自己呢,也是头一回经历这些。但话说回来,既然是为了锻炼心性,王国栋那是真不含糊,自己先打头阵,天天领着徒弟们下田干活。吃穿用度上,他也不挑不拣,吃的都是自己地里长出来的粮食蔬菜,晚上就挤在硬板搭的大铺上睡觉。

三个月的时间里,王国栋和他的徒弟们皮肤都黑了不少,但他们心里头那个乐呵啊,觉得这一切付出都值得,好好珍惜着他们辛苦得来的每一点收获。

王国栋不光教徒弟们怎么画画,还让他们自己动手准备画具、搭画架、挑画布,一律不准去市场上买现成的。他觉得,只有自个儿把工具和材料都备齐了,才能挑到最合适的颜料、画布、画笔这些,这样画出来的作品才算是真正的合格。

另外,王国栋告诉他的弟子们,必须学会省吃俭用。就算是画得不好或者作废的画作,也不能随便扔掉。可以把那些没画脏的边边角角剪下来,留着以后写生或者随便练练笔的时候用。

在这位严厉老师的指导下,弟子们的画画水平都特别棒,他们常和王国栋一块画主席的肖像,有的人出主意,有的人忙着搜集材料。过了好多年,画像小组解散了,王国栋的很多弟子都分布到了各地,但他们心里一直记着,在城楼前头,师傅全神贯注画画的那个样子。弟子刑秋成还说起过:师傅一画主席肖像就特别专心,有时候太过投入,都忘了自己还站在架子上,因此从架子上摔了好几次,身上留下了不少伤疤。

王国栋吧,虽说是个商人家的孩子,但平日里过得那叫一个朴素,一点不像那些娇生惯养的少爷。到了三大改造那会儿,王国栋特别给力,积极响应国家“和平赎买”的政策,二话不说就把自家的砂锅居饭庄给了国家。国家哪能占人便宜呢,就说要用17套房子来补偿他。

实在没办法,王国栋只好收下了这些房产,但没多久,他就把这些房产都当党费上交给国家了。他心里清楚,国家刚建起来没多久,到处都得花钱,也得用人,自己可不能光顾着自己,给国家财政添乱。

后来,单位给分了房,王国栋一家这才住进了一个三室一厅。不过,他无意中发现,有个同事一家老小好几口人都挤在一个小单间里,他心里头真不是滋味。王国栋这人特别能为他人着想,跟家里人商量后,他就决定把三室一厅让给那位同事,而他们一家则搬去同事原来住的地方。

王国栋常跟孩子们说,平时做事要多想着帮别人,尽自己所能去服务社会大众。就因为这样,王国栋身边的同事、朋友还有学生们,都特别看重他,对他既尊敬又喜欢。

1992年那会儿,王国栋正式告别了工作,他以前负责的画像小组就交给了徒弟葛小光。从那以后,他就过上了平凡老头的悠闲日子。不忙着在木架上画画的时候,王国栋爱到家门口的公园转悠转悠,喝喝茶,还常跟几个差不多岁数的老头一块儿下围棋。很少有人晓得,他给毛主席画了一辈子的像呢。

2019年8月23日那天,88岁的王国栋老人因为重病无法治愈,在北京的一家医院里,在病床上平静地告别了这个世界。

这幅挺普通的画啊,其实记录了新中国从成立到现在的每一步脚印。每当天安门广场上换上一幅新画像,那就意味着新的一年又拉开了序幕,既是对过去岁月的传承和进步,也是朝着未来迈开的新步伐,带着满满的希望和期待。

特别值得一提的是,这些画作背后,其实是一代又一代画师们倾尽全力的结晶。他们心里揣着那份独特的匠人情怀,从不轻易说放弃,也绝对不会马虎应付。对待每一幅作品,他们都是全心全意,力求做到最好。

像张振仕和王国栋这样的能工巧匠,多得数不清。他们靠着自己的双手,建起了新时代的中国,汇聚成了新时代的强大精神,让东方的雄狮更加骄傲地站在世界舞台上。现在,新一代的中国人,得接着干,继续先辈们的辉煌事业,给中国的未来加点新鲜血液,让祖国的现代化建设更加红火。